Un porche qui permet un encadrement esthétique pour les photos de genre permet d’accéder au jeu de pelote. Les deux plates-formes habituelles délimitent une aire de 34 m de long sur 10 m de large orientée nord-sud, où les joueurs se livraient à une lutte brutale à incidences cosmiques. Chaque plate-forme est ornée d’un serpent emplumé dont la tête se voit encore sur l’un des bords. Les anneaux servants de but sont à 6 m de hauteur. Le jeu appelé en nahuatl « tlachtli » se généralise dès le 6ème siècle dans la zone maya et sur la côte du golfe avant de se répandre dans le reste du Mexique jusque vers le 11ème siècle où il se raréfie nettement.

Il est bien connu par les textes recueillis par les Espagnols mais aussi par les restes architecturaux des sites, les sculptures, les maquettes et les figurines. Cortès a même expédié deux joueurs auprès de Charles Quint, que le graveur Weiditz a représenté en Espagne. Il semble que, sur un demi-millénaire, les fonctions du jeu et l’architecture du terrain se soient modifiées. On dénombre au moins 13 types de terrains différents. Les jeux servent au divertissement mais aussi à des rituels de cérémonie. Seuls les fils de nobles s’y affrontent, avec quelques spécialistes.

Deux équipes de 1 à 7 joueurs se partagent le terrain et se renvoient une balle de caoutchouc brut et pleine d’une quinzaine de centimètres de diamètre et pesant dans les trois kilos. La balle ne doit pas tomber au sol dans son camp et le décompte des points s’effectue comme au tennis en fonction des fautes.

Passer la balle dans l’anneau est une performance, sans doute rare, et permet de gagner d’un coup. Le poids de la balle (qui est pleine) fait qu’on ne peut la toucher de la main, du pied ni de la tête. Elle est maintenue en l’air et renvoyée par les hanches, les fesses, les épaules et les avant-bras. Aussi, des ceintures de cuir ou de tissu épais protègent les reins, d’autres protections renforcent la tête, les épaules et les mains d’après les sculptures. Sous ces protections, les joueurs sont nus à l’exception d’un pagne et de sandales. Le fort rebond de la balle et l’enjeu probable du résultat font que le jeu est très violent.

L’hypothèse classique du symbolisme solaire, due à l’orientation souvent nord-sud des terrains et à l’analogie entre le mouvement de la balle et le mouvement de l’astre, n’est plus retenue aujourd’hui par les spécialistes. Ils privilégient plutôt le symbolisme agraire lié aux rites de fertilité. En témoignent les figures de sacrifice par décapitation, les végétaux associés et les symboles lunaires. L’analogie caoutchouc-sève-sang-sperme fonctionnerait ainsi comme un rituel de régénération de la vie, les joueurs combattant juste au-dessus de l’inframonde. Le vaincu y est précipité selon certains rites.

Ce jeu de pelote est remis au goût du jour à notre époque, dans ce mouvement de retour à l’indianité qui est l’un des facteurs d’identité du Mexique. Pour ceux qui veulent l’imaginer dans la pratique, David Morrell, auteur américain de thriller et père du célèbre Rambo, décrit un tel jeu dans son roman d’action Usurpation d’identité (Livre de Poche 1993).

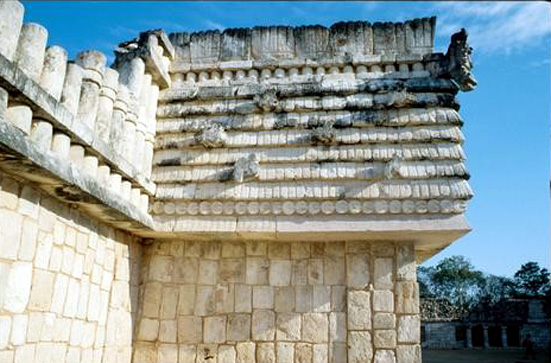

La maison des Tortues borde la maison du Gouverneur. Les tortues sculptées en ronde bosse étaient autrefois peintes en rouge ; elles sont le symbole du dieu de la Pluie, bien nécessaire à invoquer dans ce pays sans eau. Le palais du Gouverneur se dresse sur une esplanade de 181 m sur 153 m, à 12 m de hauteur par rapport au site. Il comprend 24 pièces qui servaient à l’administration de l’état. « Les maisons n’avaient jamais de portes mais des rideaux, jamais de fenêtres mais des trous », nous précise le guide. Le seigneur Tchac et d’autres dignitaires sont représentés. Cent trois masques de Tchac ondulent pour évoquer le soleil rayonnant. Devant le palais gît un autel en forme de croix où est sculpté un jaguar. Peut-être a-t-il servi de trône ?

La pyramide de la Vieille Femme est orientée nord-ouest/sud-est, comme le palais du Gouverneur. Alors que tout le reste du site est plutôt nord-sud. « Le 21 décembre et le 21 juin les rayons de soleil y pénètrent en diagonale », explique le guide. La véritable raison serait peut-être à chercher du côté de Vénus : la planète est apparue dans cet axe comme « étoile du matin » vers 750 de notre ère. La pyramide de la Vieille, du 7ème siècle, est l’un des plus anciens d’Uxmal. Un temple la couronne et un réservoir à ciel ouvert la longe.

Commentaires récents