Dans un chapitre de Zarathoustra au titre évangélique, « Sur le mont des oliviers », Nietzsche parle métaphoriquement de l’hiver qui glace les gens – mais pas lui. Il y trouve la solitude nécessaire à ses pensées, sans les mouches agaçantes qui zonzonnent durant tout l’été – et l’énergie en lui-même de résister au froid : il prend exprès des bains glacés. « Mieux vaut encore claquer des dents que d’adorer les idoles ! – telle est ma nature. »

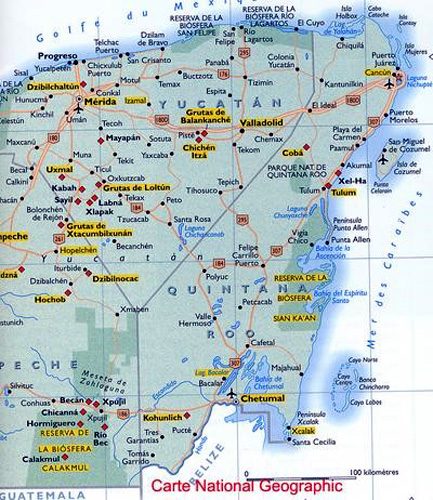

Mais « j’aime à lui échapper », déclare Zarathoustra/Nietzsche ; « et en courant bien, on lui échappe. » Comme quoi il faut agir, se secouer, mouvoir son corps pour penser par soi-même. « Avec les pieds chauds, les pensées chaudes, je cours où le vent se tient coi, vers le coin ensoleillé de mon oliveraie. » Là est sa solitude, son quant-à-soi, ses racines. Flaubert aimait à fermer ses volets pour se retrouver lui-même ; Nietzsche aime a retrouver le coin ensoleillé de son oliveraie.

L’olivier est l’arbre de Méditerranée, il donne de l’huile et vit centenaire. Même l’hiver, il reste toujours vert. Il ne dépend de personne, sa pollinisation s’effectue par le vent. L’olivier est l’arbre d’Athéna, la déesse guerrière de la sagesse, issue directement de la cuisse de Zeus. Chez les Grecs, l’olivier symbolise la prospérité et la paix, l’espoir et la résurrection. Zarathoustra/Nietzsche aspire à une résurrection après mille ans d’esclavage mental sous les religions du Livre.

« Moi, ramper ? Jamais, de toute ma vie, je n’ai rampé devant les puissants ; et si j’ai menti, ce fut par amour. » Mais « comme le ciel d’hiver, il faut taire son inflexible volonté de soleil : en vérité, j’ai bien appris cet art et cette joie d’hiver ! C’était mon art et ma plus chère méchanceté d’avoir appris à mon silence de ne pas se trahir par le silence. » Ramper non, ruser oui. Car la ruse est intelligence, la métis des Grecs. C’est une intelligence pratique, elle consiste à se mettre dans la peau de l’autre pour imaginer ce qu’il ne va pas voir. Ainsi certains oiseaux feignent d’être blessés pour attirer le chasseur loin de leur nid ; des animaux font le mort pour ne pas être repérés ou à nouveau pris à partie (la souris sous la griffe du chat, l’homme sous celles de l’ours). C’est un savoir-faire qui dissimule la force pour mieux la révéler, au bon moment.

Un exemple d’actualité : le Hamas a usé de métis contre les Israéliens, aveuglés par leur pensée extrémiste religieuse et obnubilés par les colons ; ils ont dissimulé leur savoir-faire – et l’ont révélé atrocement, pris de court par l’absence de réaction armée de l’adversaire qui se croyait invulnérable et tout-puissant. Leur haine s’est alors déchaînée, sans mesure, massacrant les civils sur leur chemin ou les emportant dans leur razzia pour les négocier plus tard comme du bétail. Les Israéliens régressifs, devenus quasi fascisants avec leur Premier ministre populiste et leur gouvernement otage de la religion, ont trop privilégié la logique au détriment de la sagesse. Tout ce qui ne peut pas être démontré n’en existe pas moins… y compris la passion mauvaise de l’ennemi qui n’accepte pas même votre existence. Que peuvent les barbelés et « les capteurs » contre la ferme volonté de nuire ?

« Par le claquement des paroles et des dés, je dupe les gens solennels qui attendent : ma volonté et mon but doivent échapper à ces guetteurs sévères. » Le silence est alors la meilleure arme – on n’en pense pas moins et la stratégie se mûrit sans rien dire ni montrer. « Les clairs, les braves, les transparents sont les plus subtils taciturnes. Ils sont si profonds que l’eau la plus claire ne les révèle pas. » Offrir une face lisse et un sourire de circonstance vous sauve toujours des importuns qui voudraient ne savoir trop sur vous.

Car « toutes ces âmes enfumées, renfermées, usées, moisies, aigries, comment leur envie pourrait-elle supporter mon bonheur ? Ce pourquoi je ne leur montre que l’hiver et la glace qui sont sur mes sommets, je ne leur montre pas que ma montagne est ceinte de tous les cercles de soleil ! » Ainsi faut-il ruser en attendant les bons disciples, les bonnes armes, le bon moment. « Ils ont pitié de mes accidents et de mes hasards : – mais ma parole est : ‘Laissez venir à moi le hasard : il est innocent comme un petit enfant’. » Nietzsche retrouve des accents évangéliques – il ne faut pas oublier qu’il est fils de pasteur.

Laissez-les me plaindre et se prendre à ma ruse qui dissimule ; « dans le coin ensoleillé de ma montagne d’oliviers, je chante et je me moque de toute pitié. Ainsi chantait Zarathoustra ».

Nietzsche dissémine ainsi dans son grand livre ses idées de sagesse. Plutôt que d’en faire un traité démonstratif, il use d’anecdotes, de contes et de poésie pour distiller son message. Toujours le même : là où il y a une volonté, il y a un chemin. Or la volonté est en chacun – cela s’appelle vivre.

(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49

Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents