Pas facile d’être un « Indien » quand on habite le continent américain et que l’on vit paisiblement en chasseur-cueilleur écolo dans la forêt. Tout menace l’existence traditionnelle : la civilisation hiérarchique de la cité-Etat qui exige des « sacrifices humains » aux dieux, le sang devant nourrir le soleil ; la civilisation avancée d’outre-océan qui débarque avec Cortez en se croyant aux Indes.

Patte de jaguar (Rudy Youngblood) chasse tranquillement le tapir dans la forêt du Yucatan avec son père, le chef Ciel de silex (Morris Birdyellowhead) et sa bande de compagnons. Ils sont quasi nus, sainement musclés et heureux en tribu. Ils s’excitent à la traque, se réjouissent de la victoire et rient les uns des autres. Le piège au filet a échoué mais celui aux dents de bois a fonctionné. Le tapir fournira de la viande au village. Soudain, un silence : ils ne sont plus seuls dans la forêt. « Que voulez-vous ? » lance le fils du chef au rideau d’arbres. « Juste traverser », répond le chef de la colonne de réfugiés qui se dévoile et fait offrande de poissons. « Traversez », répond Ciel de silex, et le groupe de chasseurs voit défiler lentement, ensanglantés et suintant la peur, la tribu chassée de chez elle.

La peur, c’est le pire. Le père l’apprend à son fils, il ne faut pas avoir peur sous peine de démissionner de la vie et de laisser aller son peuple à la décadence. Quoiqu’il arrive, envisager la sortie, pas la fin. Le vieux sage devant le feu, les villageois réunis autour de lui au soir, conte l’histoire de l’insatiabilité de l’homme, de ses désirs sans fin et les limites nécessaires.

Patte de jaguar médite et fait un cauchemar : le seul message du chef de la tribu apeurée qu’il retient dans son sommeil est « cours ! ». Quelque chose le réveille et il aperçoit des torches qui brillent dans l’aube et des guerriers s’introduire silencieusement dans son village de la forêt. Il éveille sa femme enceinte et son fils Course de tortue (Carlos Emilio Baez) pour fuir les cacher dans un puits naturel. Puis il retourne au village défendre les autres.

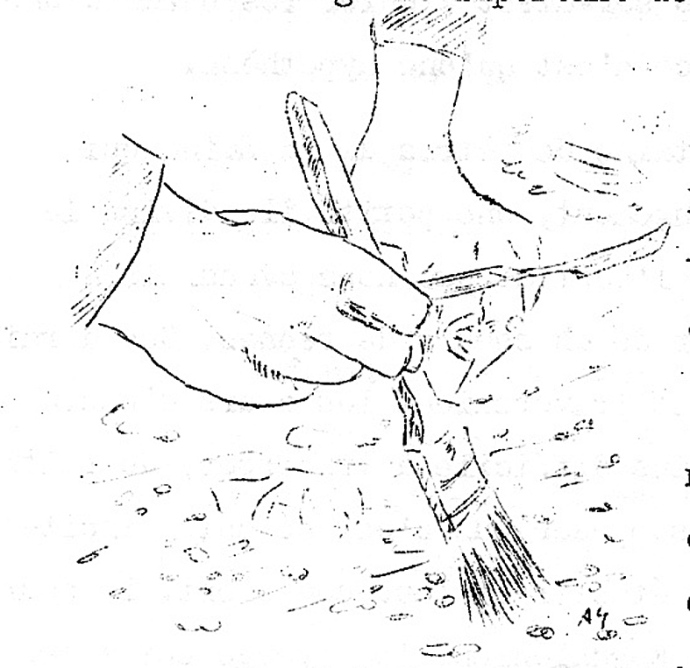

Mais Zéro loup (Raoul Trujillo), le chef des guerriers mayas, impressionnant avec ses galons d’épaule en mandibules humaines et son poignard d’obsidienne affilé, le capture alors qu’il allait faire son affaire à un guerrier de sa troupe. Attaché, Patte ne peut s’empêcher de murmurer « pardon, père », à celui qui s’est fait capturer aussi. Le guerrier qu’il a failli occire, blessé dans sa fierté et empêché par Zéro loup de se venger sur le jeune homme, va égorger le père sous les yeux du fils. On ne s’excuse jamais, au risque de mettre en danger son être et les autres. L’excuse est une démission, comme la peur. Il faut au contraire aller de l’avant, toujours.

Les Mayas emmènent leurs prisonniers, attachés en brochette à des bambous, jusqu’à la ville de pierres auprès de laquelle des esclaves peinent aux mines de chaux, crachant du sang. La vie ne compte pas dans la civilisation maya. Seul compte le sang dont se repaît le Soleil, et l’élite choisie de la haute société en constante compétition. Il faut sans cesse prouver que l’on est le plus fort, que l’on se concilie les dieux. Surtout lorsque les cycles du calendrier computé par les astronomes mayas situent la fin imminente du Cinquième et dernier au cours de la génération présente – d’où le titre Apocalypse.

Les prisonniers, les esclaves et surtout les enfants étaient de la chair à sacrifice, destinée à faire circuler l’énergie du sang entre la terre et le ciel. Mel Gibson ne prend pas les enfants, par sensiblerie de son siècle. Les femelles sont vendues au marché comme esclaves tandis que les mâles, surtout les plus forts ou les plus beaux qui plaisent aux dieux parce qu’ils sont le meilleur de l’homme, sont conduits au sommet de la pyramide. Là officie le grand prêtre (le chilam), tout enivré de sang et de pouvoir. Il arrache vivant le cœur des condamnés au poignard d’obsidienne et les laisse agoniser. Puis il leur tranche la tête, qui va rouler au bas des marches avant d’être plantée au bout d’une pique, le corps jeté en tas avec les autres avant d’aller pourrir dans un ravin – comme dans le Cambodge du pote Pol.

Et c’est alors que… tout se dérègle. La civilisation maya est rongée de l’intérieur et le soleil se cache derrière la lune pour marquer son mécontentement ; les conquistadores sont prêts à débarquer et à s’allier aux tribus forestières qui en ont assez de se faire taxer et razzier par les élites urbaines. Rien de neuf sous le soleil : les gilets jaunes après les bonnets rouges et les jacqueries médiévales reprennent l’ancestral schéma des producteurs contre les prédateurs, des ruraux contre les urbains, des petits contre les gros.

Patte de jaguar vaincra la peur, il réussira à fuir, à retourner dans « sa » forêt et à éliminer avec ruse et intelligence ses poursuivants trop sûr d’eux et de leur force. Il retrouvera sa femme et son fils, plus un bébé qui est né dans le puits – grotte maternelle, source de vie, point de jonction avec les dieux de la terre. Il se mettra en marche avec sa famille pour un nouveau départ – tel un pionnier du Nouveau monde.

Âmes sensibles et politiquement trop corrects, abstenez-vous ! La nudité est de rigueur, les femmes montrent leurs seins et les enfants sont torse nu comme sur la plage. Le sang n’arrête pas de couler et les blessures des armes sont détaillées avec réalisme. La torture, le sadisme, les cris sont impitoyables. Le cœur fumant arraché de la poitrine palpite encore. Les Mayas sont vus comme des Nazis et les Amérindiens écolos des forêts comme des victimes barbares du pouvoir religieux des cités : nous sommes dans la caricature, parfois dans un méli-mélo archéologique qui télescope les époques mayas, mais cela fonctionne. Le spectateur est pris par l’action et la violence – très humaine. Pourquoi le nier ? Le film décrit une réalité reconstituée mieux qu’un documentaire scientifique sur la réalité avérée. La familiarité et l’ironie des premières scènes sont tout aussi humaines que la cruauté et l’objectif implacable des guerriers tout acquis aux croyances et aux sacrifices.

Rudy Youngblood, 26 ans au tournage, a la beauté souple de la jeunesse comanche, cree et yaqui, qui sont ses origines authentiques. Raoul Trujillo est le guerrier mâle sûr de sa force mais aussi le chef qui sait se faire respecter. Ils sont l’avenir et le présent, celui qui crée la vie et celui qui la prend ; le respectueux des rythmes de la nature et de l’équilibre global, contre celui qui pille, viole et impose. Ce film américain sur les Amérindiens est contre l’Amérique et les Etatsuniens. Toute civilisation périra – et souvent par sa faute. Tel est le message apocalyptique de Mel Gibson urbi et orbi, à sa ville et au monde.

DVD Apocalypto, Mel Gibson, 2006, avec Rudy Youngblood, Raoul Trujillo, Dalia Hernández, Jonathan Brewer, Morris Birdyellowhead, Carlos Emilio Baez, Ramirez Amilcar, Israel Contreras, Israel Rios, StudioCanal 2015, 2h12, standard €7.99, blu-ray €11.47

Commentaires récents