Vous avez probablement lu ce livre, fort à la mode à sa sortie en 2006. J’ai attendu que la mode passe, pour voir ce qu’il en reste. La lourdeur médiatique des ignares, des jaloux, des visés, des toujours-dans-le-vent, des consensuels, des adeptes du tout le monde il est beau, finit par agacer. Je ne lis pas parce que tout le monde le fait. Quelques années après son badaboum médiatique, le livre fut oublié, l’auteur n’a rien publié d’autre et les médias, volages, sont allés se payer de mots sur d’autres. Eh bien, j’ai aimé l’élégance de ce roman. Sauf la fin, trop facile, conventionnelle et mélo.

Nous sommes en présence de deux personnages improbables : une concierge venue de la campagne, qui a 54 ans, lit Tolstoï et les philosophes et se passionne pour les natures mortes hollandaises du 17ème siècle – et une préado mal dans sa peau et surdouée de 12 ans qui songe à se suicider et à mettre le feu à l’appartement. Tout cela se passe dans un immeuble de la rue de Grenelle à Paris, chez les « bourgeois » du Ve arrondissement.

Il y a beaucoup d’air du temps et de sensiblerie sociale à la mode début 2000 dans ce décor. Les bourgeois sont (presque) tous des égoïstes, méprisants et incultes, en bref des « salauds » à la Sartre. Les gens du peuple sont (presque) tous des aristocrates incompris, bien plus soucieux des autres et amoureux de la culture qu’on le dit. Telle était la gauche idéaliste version années Jospin. Mais, s’il y a une Portugaise et deux Asiatiques, aucun Noir ni Arabe, restons entre nous quand même ! Donc le vrai peuple (de gauche) contre les fausses élites (de droite).

Le partage est cependant plus subtil que l’apparence. Il distingue ceux qui sont sensibles aux gens, au monde, au réel – et les autres, ceux qui ne vivent que pour le regard social, pour le statut social, pour la position sociale. Renée la concierge est du peuple, mais Paloma la collégienne est de la haute. Arthens père est bourgeois (mort de gastronomie), mais le fils Jean est ailleurs (ressuscité de la drogue). Le Japonais Ozu est richissime et ex-commerçant, mais soucieux de la vérité des êtres. Comme quoi chacun peut trouver une enfance en lui-même s’il le souhaite. « Moi, je crois qu’il y a une seule chose à faire : trouver la tâche pour laquelle nous sommes nés et l’accomplir du mieux que nous pouvons, de toutes nos forces, sans chercher midi à quatorze heures et sans croire qu’il y a du divin dans notre nature animale » p.299. Voilà qui est bien dit.

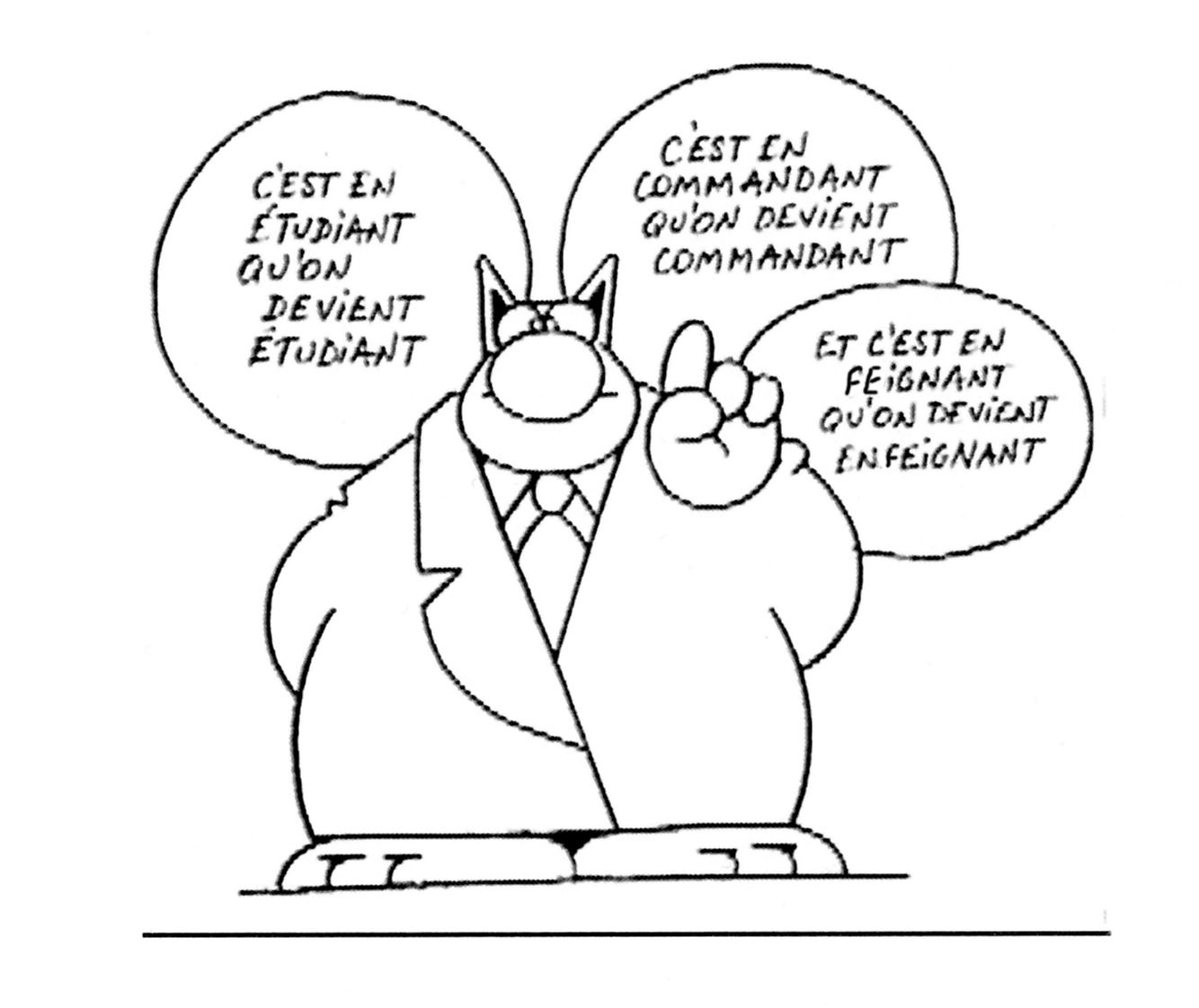

Pour résister à l’air du temps, aux injonctions de la mode, aux immixtions dans la vie privée, pour échapper aux regards inquisiteurs et moralisateurs des autres, une seule solution. Non, pas la révolution (les bobos vieillissants tiennent à leur confort) – mais le hérisson. « A l’extérieur, elle est bardée de piquants, une vraie forteresse, mais j’ai l’intuition qu’à l’intérieur, elle est aussi simplement raffinée que les hérissons, qui sont des petites bêtes faussement indolentes, farouchement solitaires et terriblement élégantes » p.175. Ernst Jünger (écrivain allemand fort aimé de François Mitterrand), avait inventé « l’anarque » qui est à l’anarchiste ce que le monarque est au monarchiste : quelqu’un qui ne revendique pas avec ressentiment mais qui règne sur lui-même, en dépit de la pression sociale. La mère Michel et la colombe Paloma sont des anarques : de ceux qui laissent la société à la porte et font semblant tout en n’en pensant pas moins. C’est cela qui est séduisant dans ce roman.

La mère de Paloma, grande bourgeoise et socialiste, voit son psy régulièrement depuis des décennies, sans résultat notable autre que de faire chic et de pouvoir en parler. La môme Paloma, 12 ans, démonte le psy en une phrase dans l’intimité du cabinet, en évoquant son pouvoir, qu’elle menace s’il ne la juge pas conforme. D’ailleurs, sont-ils conformes, ces collégiens qui se défoncent à tout ce qui peut s’acheter parce qu’ils n’ont pas de problème d’argent ? Qui baisent dès la sixième – Paloma le dit – parce qu’ils ont vu faire ça sur Canal+ après minuit ? Vous avez donc tous ceux qui se croient – avec bonne conscience – les Parisiens, les bobos, les bons bourgeois « de gauche » normaliens, psy, critiques dans les médias, donateurs aux bonnes œuvres. Tous sont impitoyablement éreintés. C’est tellement vrai que c’est toujours pour les autres et la bonne égérie parisienne en psychanalyse a encensé le livre : il l’a fait rire sans jamais la menacer. Nul ne se croit en vrai comme ça, bien sûr, ah ! ah ! Sauf que…

Muriel Barbery est normalienne et agrégée de philosophie, fascinée par le Japon et sa culture. Elle parle donc de ce qu’elle connaît bien. Elle revendique ses humeurs, ses menus plaisirs au quotidien, la culture comme bien commun qui n’est pas réservée aux riches et aux salonnards. Elle prône une philosophie bonne, faite non pour se prendre la tête ou flatter les mandarins de la caste intello, mais pour « trouver des toujours dans les jamais ».

Et c’est écrit joyeux, jubilatoire, d’une langue souple. Sauf la fin qui sombre dans le mauvais théâtre à la française avec drame et tremblement. La légèreté d’Ozu (le cinéaste japonais), est désertée au profit des grandes orgues de l’enflure Hugo (au triste Panthéon français). Malgré ce dommage, le lecteur passe un bon moment. Je ne suis pas sûr que la légèreté cultivée du texte passe bien dans le film qui en a été tiré (et que je n’ai pas vu).

2006 : Prix Georges Brassens

2007 : Prix Rotary International

2007 : Prix des libraires

2007 : Prix des Bibliothèques pour Tous

2007 : Prix Vivre Livre des Lecteurs de Val d’Isère 2007

2007 : Prix de l’Armitière (Rouen)

2007 : Prix « Au fil de mars » (Université de Bretagne-Sud)

2007 : Prix littéraire de la Ville de Caen 2007

Muriel Barbery, L’élégance du hérisson, 2006, Folio 2015, 416 pages, €9.20 e-book Kindle €8.99

DVD Le Hérisson, Mona Achache, avec Josiane Balasko, Garance Le Guillermic, Togo Igawa, Anne Brochet, Ariane Ascaride, Pathé2010, 1h36, €3.80

Commentaires récents