On ne lit plus Péguy aujourd’hui, même si notre prof de français de seconde nous en parlait jadis avec admiration. Cela ne se vend plus, probablement à cause du style. Car il est lourd, redondant, circulaire. C’est un style de discours en tribune, de déclamation en assemblée, pas fait pour le silence du livre et de la lecture. Pourtant en Notre jeunesse, écrit en 1910, se trouvent des idées toujours jeunes.

Paradoxalement, il y est peu question de la jeunesse, et encore moins de celle de l’auteur. Péguy développe ses conceptions politiques à leurs débuts, marquées de façon indélébile par l’affaire Dreyfus. J’ai retrouvé certaines de mes interrogations adolescentes, notamment ce que Péguy appelle « la mystique républicaine ». C’est une grande idée, une idée simple, mais qui porte encore. Plus qu’avant même, car l’argent des machines politiques et la complexité des imbrications économiques et internationales laissent le champ politique désormais ouvert aux seuls spécialistes. Avec le recul, la mystique républicaine a fait se lever la Résistance, puis la conquête du pouvoir par la gauche en 1981. Un nouveau consensus écolo-centriste, fondé sur la même mystique, est peut-être né avec le mouvement de renouveau d’Emmanuel Macron ?

Qu’en est-il, selon Péguy ?

Le monde moderne est « le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l’athéisme, qui ne se dévouent qui ne se sacrifient à rien. Exactement : le monde de ceux qui n’ont pas de mystique » p.15. La mystique est le sens des valeurs, la culture en acte. Ses incarnations en sont Jeanne d’Arc, Barra et Gavroche, de Gaulle, Jean Moulin. « Ne parlez point si légèrement de la république, elle n’a pas toujours été un amas de politiciens, elle a derrière elle une mystique, elle a en elle une mystique, elle a derrière elle tout un passé de gloire, tout un passé d’honneur, et ce qui peut être plus important encore, plus près de l’essence, tout un passé de race, d’héroïsme, peut-être de sainteté » p.17. Car « des hommes sont morts pour la liberté comme des hommes sont morts pour la foi » p.28. Mais c’est une loi de l’histoire que toute foi s’use, que toute légitimité devienne routine.

La mystique se dégrade en politique, les pensées en idées, les instincts en propositions, la culture en enseignement, l’organique en logique. Ce qui était vivant s’intellectualise, le premier mouvement devient opportunisme. On ne bâtit plus, on nomme une commission pour étudier la possibilité de bâtir ; on ne tranche plus, on cherche le plus petit commun consensus (comme à Notre-Dame des Landes…). Le souci de rigueur et d’équité des défenseurs de Dreyfus a été minée par « la politique » avec le bloc des gauches au tout début du siècle. Ils ont trahi l’intégrité au profit du pouvoir. Les « socialistes », sous Mitterrand et Hollande, ont de même préféré leurs petits jeux politiciens et bramé « la Morale » tout en agissant comme des mafieux et des escrocs trop souvent.

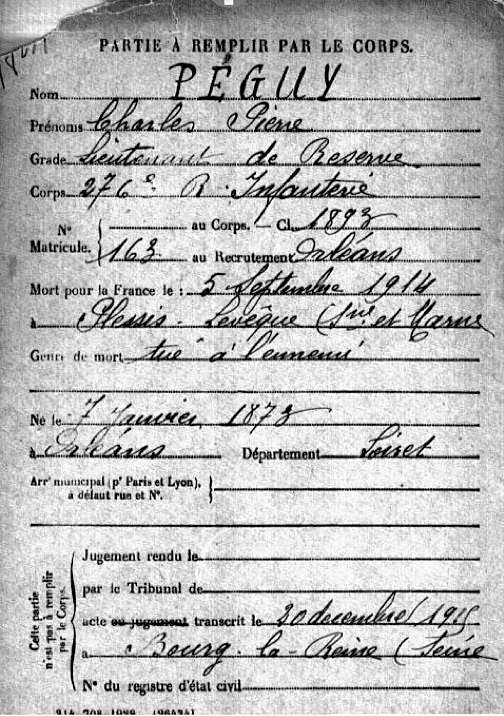

Ce ne sont plus ni des saints ni des héros, mais des clercs et des politiciens qui régissent la république. Ils méprisent la grandeur qu’ils ne comprennent plus (ça ne s’apprend jamais à l’ENA), leur scepticisme intellectuel se croit très fort dans le calme et la paix. Viennent les troubles ou la bataille – ou les attentats – et les esprits destructeurs qui se moquaient de tout se terrent. Ils dénient la réalité qui existe au cœur de l’islam, ils excusent les terroristes par leur milieu social, ils accusent de racisme les Juifs qui ont peur et d’idées extrémistes « de droite » tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ils se dissimulent, tremblent, voire collaborent : la fidélité à leurs valeurs se tait devant la trouille. Cela s’est vu en 1940 – où une majorité de gens de gauche a voté Pétain ; Péguy, mort en 1914, l’avait prédit – cela s’est vu en 2015 où « tous Charlie » s’est révélé un leurre et où nombre d’intellos sont devenus collabos des tendances fascistes d’un certain islam.

Et ce sont les obscurs, les sans-grades, ceux qui avaient conservé en leur cœur quelques braises de cette mystique républicaine, malgré les sarcasmes et le cynisme à la mode, des juifs de gauche comme Raymond Aron et des cathos de droite comme Daniel Cordier qui sauvent l’honneur de la république et du pays. Et les valeurs pour lesquelles il vaut de mourir. Hier les résistants et ceux qui se sont opposés à la torture en Algérie ; aujourd’hui les flics de terrain, mal à l’aise dans les banlieues à caïds, ou les soldats qui vont combattre Daech ou Aqmi – tous ceux que « la gauche » bobo ignore ou méprise, bien au chaud dans le confort des prébendes d’Etat ou des collectivités, bien à l’aise dans la langue de bois de « la morale » et des « grands principes », le compte en banque bien garni, parfois en Suisse ou dans un paradis (non socialiste).

D’où la baffe monumentale aux présidentielles, aux moral-socialistes. D’où la poussée Le Pen, miraculeusement stoppée par l’indigence de la chef et la séduction du jeune attrape-tout. D’où la colère prête à jaillir contre les urbains intellos s’ils ne se ressaisissent pas. Pour le moment, malgré une certaine arrogance due à sa jeunesse et à son parcours tout de réussite, Emmanuel Macron a repris le flambeau : la France existe dans le monde, la confiance est revenue pour y investir, l’emploi se redresse un peu avec une petite croissance, les réformes sont en train, des décisions sont prises – tranchées – sur les absurdités des prédécesseurs (l’aéroport de Nantes, le budget de la défense, les règles du travail, la taxation du risque).

Nos vertus françaises (que Péguy appelle d’un mot vieilli, « la race », traduit aujourd’hui par le mot tradition), nos valeurs culturelles dans le monde, notre originalité en Europe, Charles Péguy les énumère en 1910 : « Les vertus de la race : la vaillance claire, la rapidité, la bonne humeur, la constance, la fermeté, un courage opiniâtre, mais de bon ton, de belle tenue, de bonne tenue, fanatique à la fois et mesuré, forcené ensemble et pleinement sensé ; une tristesse gaie qui est le propre du Français ; un propos délibéré ; une résolution chaude et froide ; une aisance, un renseignement constant ; une docilité et ensemble une révolte constante à l’événement ; une impossibilité organique à consentir à l’injustice, à prendre un parti de rien. Un délié, une finesse de lame. Une acuité de pointe » p.130. En gros, la faculté d’aller droit au but avec style. Nul doute qu’Emmanuel Macron ne l’exerce mieux que François Hollande, avec un style meilleur que celui de Sarkozy : il serait une sorte de Chirac qui a un projet au lieu d’être girouette au vent.

Il est intéressant de relire Charles Péguy pour cette mystique républicaine ; pas besoin d’être un croyant laïc pour comprendre ce qu’il veut dire – que la république est une zone à défendre, pas si répandue sur la planète où règnent soit les dictatures, soit les démocratures. La mystique est de faire vivre la France et ses vertus ; la politique est trop souvent de les édulcorer en gestion administrative ou clientéliste. C’est toute la distinction du général de Gaulle entre les deux « p » de la Politique et de la politique, voir loin ou à courte vue, décider pour le pays ou magouiller pour être réélu. Auparavant on mourait pour la république ; aujourd’hui on en vit… Que l’une et l’autre politique se tiennent, avec et sans majuscule, le chemin d’équilibre est étroit mais mérite d’être tenu. Sans cela, à quoi bon la république ?

Charles Péguy, Notre jeunesse précédée par De la raison, 1910, Folio essais 1993, 352 pages,, €11.20 ebook format Kindle €1.45 ²²

Commentaires récents