Daniel Kahneman, déjà rencontré sur ce blog pour ses travaux sur les biais cognitifs applicables en économie comportementale, se joint cette fois à Olivier Sibony, professeur à HEC en stratégie de la décision, et à Cass R. Sunstein, professeur de droit à Harvard et ancien membre de l’équipe Obama. Ils écrivent ce nouveau livre, mal titré en français parce que le mot noise existe et n’a pas le même sens. Les éditeurs n’ont plus aucune culture. Le mot noise en français signifie la discorde au sens de querelle, alors que, passé en anglais avec les Normands, il a pris le sens de d’écart dans le jugement, de bruit.

Or « dès lors qu’il y a jugement, il y a bruit », disent les auteurs p. 18. Si le biais est un écart systématique, le bruit est une dispersion aléatoire, statistique. Elle est pour les auteurs la part la plus importante des écarts de jugement constatés. L’avocat américain Marvin Franckel a montré en 1973 que les jugements des cours de justice américaines sont arbitraires et dépendent des juges eux-mêmes plus que de la loi, les peines pouvant doubler pour la même infraction. Il a noté que les jugements étaient plus favorables en début de journée ou après déjeuner et plus sévères le lundi et quand l’équipe de foot locale a perdu. De même, les études ont constaté que les demandes d’asile sont moins accordées lorsqu’il fait chaud que lorsqu’il fait froid. Ces écarts de jugement sont non seulement contre la loi, qui doit être égale pour tous, mais aussi contre la raison qui fait qu’au même crime ou délit doive être appliqué les mêmes peines, compte tenu des circonstances particulières. Or ce ne sont pas les circonstances qui justifient les écarts mais les diverses considérations que l’on rassemble sous le vocable de bruit statistique qui peuvent faire varier les peines prononcées de plus de 40 %.

Il est donc nécessaire d’effectuer un audit du bruit dans les différentes professions dans lequel cela paraît indispensable : la justice, l’université, l’analyse financière, le recrutement, l’immigration, la police scientifique, le diagnostic médical par exemple. La sagesse des foules a constaté que la moyenne des jugements est plus proche de la vérité qu’un seul jugement, à la condition que chacun des jugements reste indépendant, sinon les biais d’imitation et d’excès de confiance se manifestent. L’humeur colore l’environnement et la façon de penser, la météo, le stress, la fatigue, l’effet de séquence par ordre de passage, l’influence sociale, tout cela influe sur le jugement porté. Tout cela fabrique du bruit durable. En groupe, la polarisation fait que les jugements deviennent plus extrêmes (les réseaux sociaux le savent bien qui se radicalisent dans l’entre soi dû aux algorithmes des GAFAM).

L’étude Meehl en 1954 montre que les règles automatiques sont supérieures au jugement humain, étude confirmée par une méta étude en 2000 sur 136 expériences. La confiance n’est pas une garantie d’exactitude, et l’intuition ou le sentiment ne compensent pas l’ignorance objective. Il existe une incertitude irréductible, une information imparfaite, malgré cela les écarts subsistent. Les prédictions des économistes et des journalistes politiques, selon Tetlock, montrent que « l’expert moyen est à peu près aussi précis qu’un chimpanzé qui joue aux fléchettes » p.146.

Il sacrifie au biais de cohérence qui exige de belles histoires. L’erreur du prévisionniste est de croire qu’il peut réussir à prévoir l’imprévisible, c’est-à-dire l’avenir. On ne peut faire que des hypothèses, qui se confirment ou non. Les prévisions sont d’ailleurs meilleures si elles concernent l’année en cours et non pas une durée supérieure. Mais les modèles ne font pas mieux. Renoncer à la récompense émotionnelle de la certitude instinctive n’est pas facile, c’est le déni de l’ignorance. Reconstruire le passé permet de se conforter mais est source d’erreur : avec des si… Le calcul statistique est un moyen d’éviter ce genre d’erreur.

D’où vient le bruit ? Il s’agit des opérations simplificatrices du Système 1 du cerveau qui commande les processus mentaux automatiques, étudiés par Daniel Kahneman dans Système 1, système 2 : Les deux vitesses de la pensée. Il s’agit des biais de disponibilité, de préjugement, de confirmation, du biais émotionnel, d’ancrage, d’excès de cohérence, d’excès de confiance, de polarisation de groupe, d’effet de halo. Une étude Todorov sur les personnes ayant jugé les mêmes personnes à quelques semaines d’intervalle montre 80 % de bruit (écart). Il est plus facile de trouver des histoires sur les causes car elles donnent un sens, alors que le bruit est statistique, ce qui demande un effort de pensée.

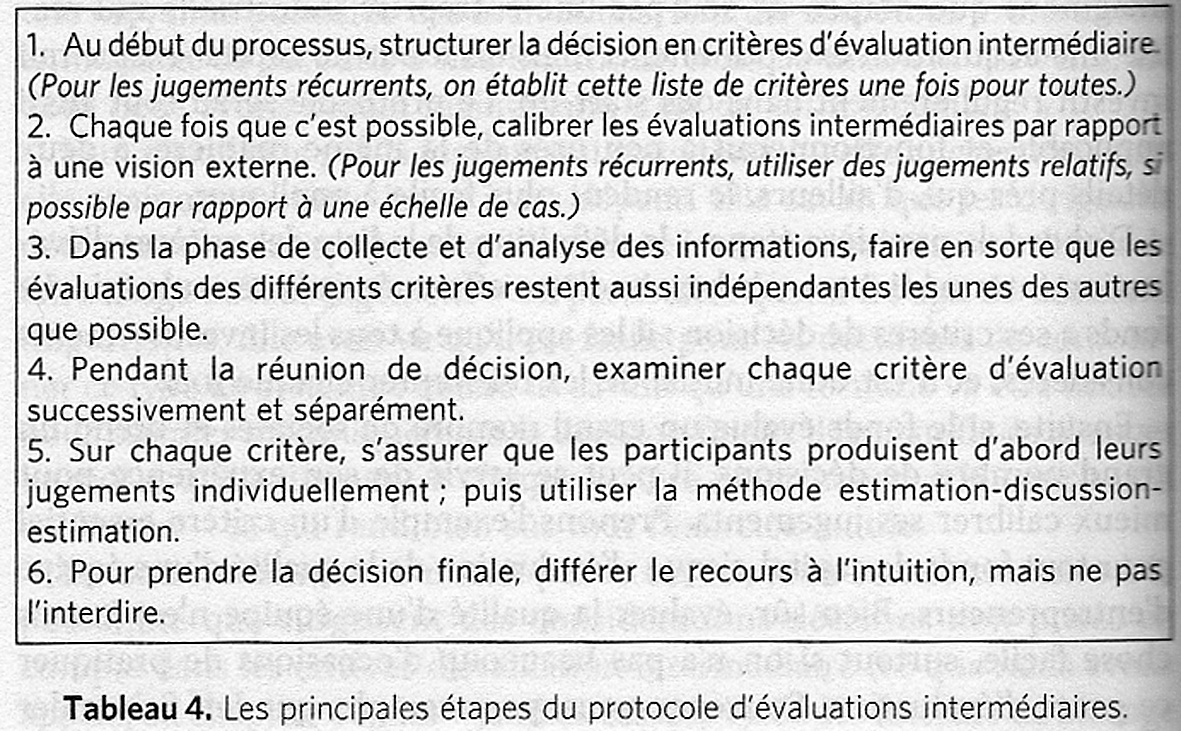

Comment améliorer les jugements ? Tout d’abord en prendre conscience d’où l’audit de bruit sur la variabilité des jugements que toute organisation, administration ou entreprise doit effectuer avec des spécialistes. Il s’agit ensuite de remplacer le jugement humain par des règles ou des algorithmes, ceux-ci venant aider à la décision, mais la décision restante humaine à la fin ; le bruit est alors nettement diminué. Il s’agit enfin de réduire les biais personnels via un observateur de la décision indépendant, et de promouvoir une hygiène de la décision qui met en œuvre tous ces processus. Les auteurs donnent plusieurs exemples très intéressants, qui sont le meilleur du livre à mon avis parce que qu’ils sont pratiques.

Par exemple la police scientifique doit séquencer l’information pour éviter le biais de confirmation, ce qui signifie que chaque spécialiste va travailler tout d’abord dans son coin, sans connaître les hypothèses des autres, avant de se réunir en équipe pour que chacun apporte son point de vue à la vision finale.

Par exemple le recrutement ou les entretiens classiques sont inutiles pour les performances futures dans le poste en raison des biais d’ignorance objective sur le futur, du biais de ressemblance entre le recruté et le recruteur, du biais d’apparence, des bruits occasionnels du climat, de la chaleur, de la façon de s’habiller, du biais d’ancrage sur la première impression, et la recherche via le CV et les expériences racontées d’un excès de cohérence. Il vaut mieux décomposer le jugement en éléments séparés, faire évaluer le candidat par plusieurs personnes indépendamment, puis différer le jugement global dans une réunion d’ensemble où chacun apporte sa pierre à l’édifice.

Par exemple en analyse financière, où le chapitre est extrêmement utile aux analystes et évaluateurs pour les fusions et acquisitions. Il permet d’éviter les erreurs de jugement en étant le plus rationnel possible, sans pour cela ôter une quelconque évaluation humaine, à condition qu’elle soit personnelle et indépendante, avant d’être discutée avec les éléments objectifs et les évaluations des autres.

Le livre est très pédagogique, certainement trop bavard, rédigé comme un manuel de MBA, mais il se lie bien et est très utile aux professions qui pensent que le jugement personnel est le meilleur.

Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein, Noise : Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter, Odile Jacob 2021, €27.90 e-book Kindle €19.99

Commentaires récents