Le Rijksmuseum d’Amsterdam organise l’exposition du 10 février au 4 juin 2023, ouverte tous les jours de 9h à 17h, avec 28 tableaux originaux de Johannes Vermeer de Delft (sur les 37 attribués au peintre) dont la fameuse Jeune fille à la perle, la « mascotte des pays-Bas ».

Dans une suite de salles à part du musée, les 28 tableaux retenus sont exposés par thème. Les salles sont tendues de rideaux bleu sombre mais les tableaux sont petits et la foule ne cesse de s’y agglutiner. Des vieilles restent ainsi trois ou quatre minutes devant chaque tableau sans bouger, à commenter les petits détails dans les coins, sans aucun égard pour ceux qui voudraient bien voir aussi. Une maman explique à ses deux petits garçons pourquoi la dame fait ça ou est comme ci. Je ne comprends pas le batave, mais je trouve cette éducation à l’art national tout à fait sympathique.

Comme d’habitude, les cartels d’explications qui donnent le titre et la date, agrémentés éventuellement de quelques commentaires, sont écrits en petit, alors qu’il est difficile déjà de voir. Il faut prendre son mal en patience, s’immiscer dans la foule pour arriver enfin devant le tableau et pouvoir l’examiner à loisir et prendre quelques vues. Cela demande de la patience, d’autant que si les dames peuvent être surmontées par les deux bras tendus afin de photographier, c’est impossible pour les hommes car les Hollandais sont vraiment très grands. Ce sont évidemment les petits détails qui comptent dans l’œuvre de Vermeer et observer de près les tableaux est indispensable pour bien les repérer et s’imprégner de la couleur véritable. Les photographies, en effet, ne rendent jamais les couleurs originales.

Les mêmes objets récurrents reviennent dans les tableaux, souvent empruntés à la maison de la belle-mère, des pichets, des vases, des chaufferettes, des instruments de couture ou de cuisine, des robes ou des châles. Chaque tableau transmet une morale, donne une leçon. Certains étaient destinés à des catholiques, comme Sainte Praxède ou le Christ entre Marc et Marie, ou encore l’Allégorie de la foi. Mais, dans ses débuts, Vermeer avait du mal avec les perspectives, en témoignent les seins mal placés de Diane. Le liant de sa peinture est de l’huile de noix, ce pourquoi les analyses scientifiques contemporaines ont déclassé certaines attributions dont le liant était au blanc d’œuf. Mais pourquoi Vermeer n’aurait-il pas aussi utilisé le blanc d’œuf comme liant si, par exemple, l’huile de noix était devenue rare ou trop chère ? Le blanc de plomb en fond de tableau donne un glacis à la couleur pour la lumière tandis que les petites touches de pinceau en pixel de certains tableaux dénotent l’usage de la camera obscura venue d’Italie, ce procédé optique qui grossit à l’aide d’une lentille.

Les objets symboliques au XVIIe siècle sont par exemple les instruments de musique. Le virginal (sorte de petit clavecin destiné aux jeunes filles, d’où son nom) est considéré comme pur tandis que tous les instruments à cordes comme le violon, la viole, le violoncelle, ou encore les instruments à vent comme la flûte, était considérés comme impurs. Pour la flûte (phallique), on devine pourquoi, mais pour les cordes, c’est moins évident. Le luth figure un vagin mais le sexe pouvait tout simplement être évoqué par un oiseau. Ce pourquoi La fille en bleu qui joue du virginal devant un violoncelle est dans l’entre-deux sexuel : va-t-elle céder ? Cette énigme suspendue plaisait beaucoup aux mécènes. Quant aux chaussures, et aux cruches, ce sont également des codes du sexe que tous les contemporains de Vermeer connaissaient.

La chaufferette est souvent représentée dans les tableaux du temps, pas seulement chez Vermeer. Elle n’était pas seulement destinée à chauffer la pièce, mais, placée sous les jupes, établissait un courant d’air chaud qui titillait agréablement le sexe de la servante en train de s’activer, ou de la jeune fille en train de coudre, sans culotte à l’époque. La seule présentation d’une chaufferette à proximité d’une jupe donnait à imaginer immédiatement les sensations de la fille. Pour le tableau intitulé La laitière, le symbole est accentué par le fait que cela se passe dans l’arrière-cuisine, où les amours ancillaires étaient courants, et avec le lait qui coule, figurant les flots de sperme.

La lettre est un autre objet symbolique du siècle ; Vermer en use et en abuse, manière de présenter des femmes plus ou moins « compromises ». Car de nombreuses femmes de bonne bourgeoisie, le mari ou les fils partis sur la mer durant des mois, voire des années par la Compagnie des Indes orientales, devaient vendre leur corps pour subsister en attendant leur retour, faute de ressources. C’était admis par la société, et reconnu comme honorable. Dans l’un des tableaux, le rideau théâtralise la scène et le regard du spectateur se fait indiscret. Il pénètre dans l’intimité d’une femme qui lit une lettre à sa servante, laquelle a un petit sourire en coin de connivence. La femme n’est pas vertueuse car elle porte une viole. Un balai et des chaussures sont placés en premier plan, ce qui n’est pas par hasard. Il s’agit tout simplement de la scène d’un bordel, présenté depuis l’entrée.

La jeune fille au chapeau rouge est clairement en train de draguer, les lèvres humides entrouvertes et le regard dirigé droit vers le spectateur. Elle l’invite à venir la voir de plus près et même à s’accoupler.

La joue sur la main est une attitude qui signifie la pensée ou le songe, pas la mélancolie. Elle n’a pas ce sens négatif du spleen que donnera le romantisme.

La Femme à la balance ne pèse rien. Le tableau en arrière-plan est le Jugement dernier, les perles devant elle figurent les richesses matérielles. La jeune fille hésite, résiste à la tentation. Elle balance, vêtue de bleu comme la Vierge. Tout comme la fille, de dos à la fenêtre, debout devant son virginal mais avec un Cupidon tout nu en peinture au-dessus d’elle. Vertu ou désir ?

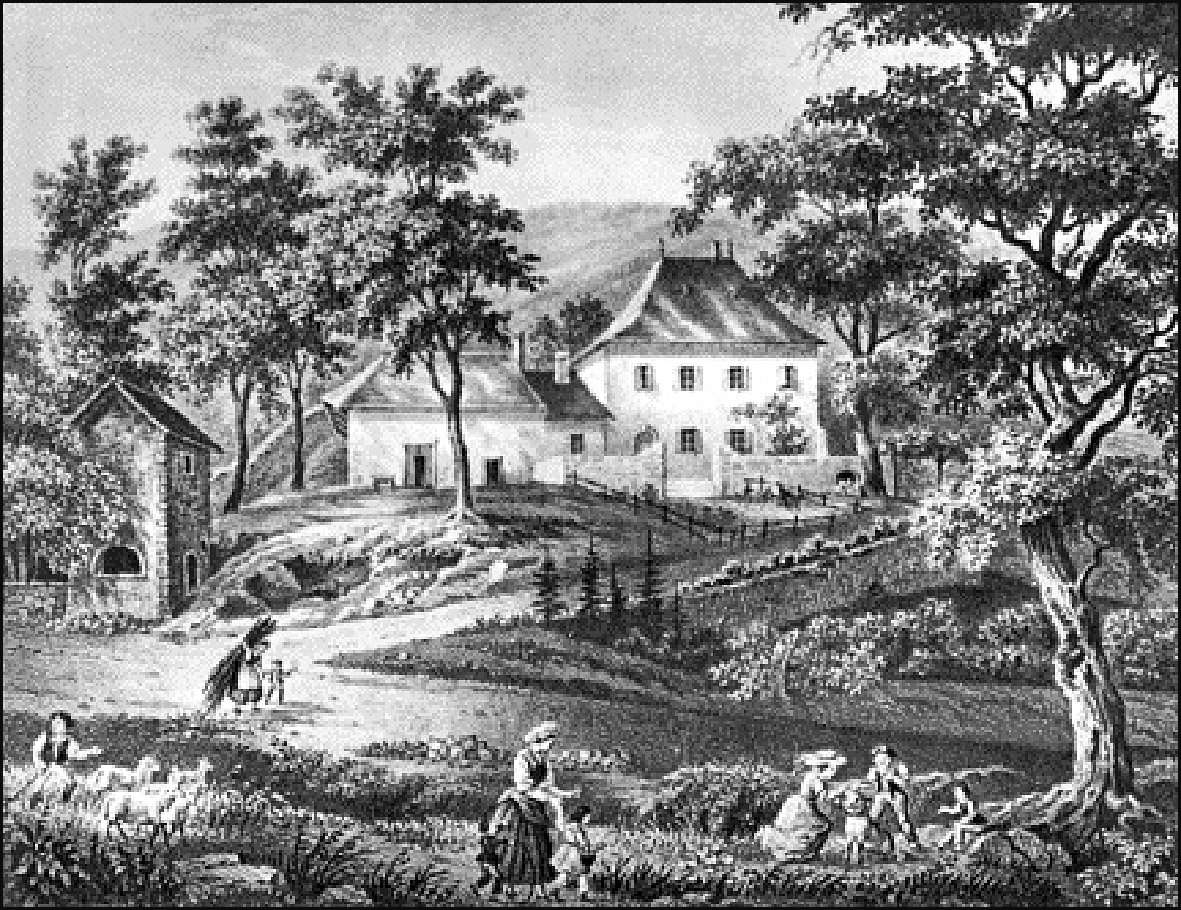

Le « petit pan de mur jaune » qu’a évoqué Proust dans la Vue de Delft très détaillée, est l’auvent d’un toit mais Proust avait vu le tableau avec son vernis ancien qui l’avait foncé. La restauration l’a rendu plus clair. Le paysage présente le Schie Canal encadré par les portes de Schiedam (à gauche) et de Rotterdam (à droite), ainsi que la Nouvelle Église (Nieuwe Kerk) éclairée par le soleil. Les détails, vus de près, montrent le pointillé du peintre, peut-être dû à la caméra obscura. Selon Jan Blanc, auteur de Vermeer : La fabrique de la gloire chez Citadelle & Mazenod, cette Vue de Delft serait une représentation symbolique de la Jérusalem céleste. Le ciel immense, les clochers plus hauts qu’au naturel, la Niewe Kerk éblouie par le soleil levant, le canal plus large que dans la réalité, seraient une déclaration d’amour à sa ville natale. La minutie des détails serait comme une prière car, dans la conception calviniste, Dieu est partout.

Pour Jan Blanc, trois enjeux capitaux ont dominé Vermeer : le respect des traditions artisanales de la peinture néerlandaise ; la valeur de ses œuvres, à laquelle le peintre accorde de l’importance en développant des stratégies sociales, commerciales et symboliques habiles ; enfin le prestige personnel qui le conduit à se présenter comme un artiste universel, voulant égaler des plus grands de son époque. Le jeux de lumière, les instants volés et l’ébauche d’une histoire rendent les scènes peintes par Vermeer universelles et éternelles : elles sont humaines.

Commentaires récents