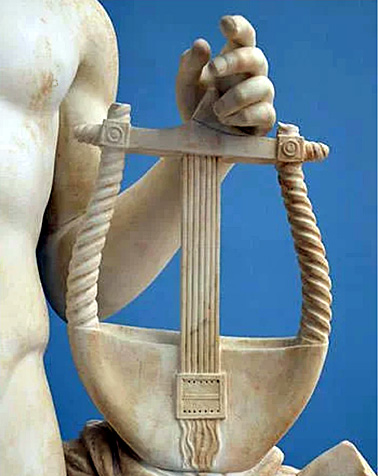

Zarathoustra, le prophète qui courait sa montagne, revient à sa caverne, l’antre où il se ressource en compagnie de ses animaux, l’aigle et le serpent – celui qui tutoie le soleil et celui qui s’ancre dans les profondeurs de la terre. Zarathoustra est entre ces deux mondes, tel le lotus bouddhiste : il a ses racines dans le limon et pousse sa tige vers la lumière.

Ainsi parle-t-il à ceux qu’il a réunis chez lui, au-dessus des hommes mais encore loin des dieux. Car ces êtres qu’il a trouvé désespérés, criant par la montagne, crient encore à l’unisson jusqu’à ce qu’il paraisse, tels des oiselets attendant la becquée. C’est cela qui hérisse Zarathoustra : il n’a pas besoin de dépendants, mais de rejetons qui grandissent en indépendance. Et ces hommes supérieurs aux autres ne sont pas encore des « hommes supérieurs », les « lions qui rient », dira-t-il. Rappelons-nous la métaphore originelle d’Ainsi parlait Zarathoustra, les « Trois métamorphoses » du chameau en lion, puis du lion en enfant. Le chameau est esclave et soumis, le lion est révolté rugissant, seul l’enfant est innocence et pure volonté de vie.

« Car ils étaient tous assis les uns à côté des autres, ceux auprès desquels il avait passé dans la journée : le roi de droite et le roi de gauche, le vieux magicien, le pape, le mendiant volontaire, l’ombre, le consciencieux de l’esprit, le triste devin et l’âne ; et le plus laid des hommes… » En les voyant, Zarathoustra sait où il lui faut chercher l’homme supérieur : en lui-même ! « Il est assis dans ma propre caverne, l’homme supérieur ! mais pourquoi m’étonnerais-je ! n’est-ce pas moi-même qui l’ai attiré chez moi par des offrandes de miel et par les malins appeaux de mon bonheur ? »

Qui est-il, cet homme supérieur ? Comment le devient-on ? « Il fallut d’abord que vint quelqu’un – quelqu’un qui vous fit rire de nouveau, un bon jocrisse joyeux, un danseur, un ouragan, une girouette étourdie, quelque vieux fou (…) Car en regardant un désespéré, chacun reprend courage (…) C’est à moi-même que vous avez donné cette force un don précieux, ô mes hôtes illustres ! » En fait, dit Nietzsche, l’homme « supérieur » est en chacun de nous, en potentiel, à condition de regarder le monde et la vie de façon positive – en laissant agir la force vitale qui est en nous. Qu’est-ce donc ? Mais le rire, la joie, la danse, l’ouragan de la volonté, la girouette de la curiosité pour tout, la « folie » qui est l’inverse de la sagesse petite-bourgeoise de l’humble économie de tout, des bouts de chandelle à la peur d’oser.

Mais comment oser devenir « supérieur », se surmonter ? Il faut un gourou au sens bouddhiste (et pas au sens politique), un maître qui se donne en exemple et qui vous guide mais qui, avant tout, assure la sécurité. Pas de progrès sans base arrière sûre d’où partir et revenir – comme le petit enfant qui s’essaie à marcher pour découvrir le monde, assuré que les bras de sa mère ou la poitrine de son père l’attendent s’il prend peur et s’effraie. « Sécurité : c’est le premier avantage que je vous offre. Et le second, c’est mon petit doigt. Or, si vous avez mon petit doigt, vous ne tarderez pas à prendre la main toute entière. Eh bien ! je vous donne mon cœur par-dessus le marché ! » C’est le premier pas qui coûte et qui ose prendre le petit doigt prendra bientôt le bras en entier. C’est en courant que l’on devient coureur, en explorant que l’on devient explorateur. Oser se surmonter (ses routines, sa flemme, ses peurs) permet le supérieur (la vie positive, la joie, la volonté, l’amour des êtres et des choses).

Mais pour cela il faut l’exemple, voir être et agir celui qui propose le mieux. « Il n’y a rien de plus réjouissant sur la terre, ô Zarathoustra, qu’une volonté haute et forte. C’est la plus belle plante qui soit, un paysage tout entier est réconforté par un tel arbre. Je le compare à un pin, celui qui grandit comme toi, ô Zarathoustra, grand, silencieux, dur, solitaire, fait du meilleur bois et du plus flexible, admirable – étendant finalement des branches fortes et vertes vers sa propre domination, posant de fortes questions aux vents et aux tempêtes et à tout ce qui est familier des hauteurs – répondant plus fortement en vainqueur impérieux ». Son aspect rassure les hésitants et guérit leurs cœurs. Chacun peut connaître de tels êtres solaires se sentir bien auprès d’eux et s’en inspirer pour mieux vivre. En politique, ce sont des De Gaulle ou des Churchill – certainement pas des tyrans à la Poutine, ni des suiveurs collabos comme Le Pen ou Zemmour, ni des agitateurs du chaos nihiliste comme Mélenchon.

« Un grand désir est en route », prophétise Nietzsche en la fin de son siècle. A l’époque, le nihilisme désespère les cœurs et chacun attend son antidote. « Il est lui-même en route vers toi, le dernier reste de Dieu parmi les hommes ; c’est-à-dire : tous les hommes du grand désir, du grand dégoût, de la grande satiété – tous ceux qui ne veulent vivre à moins qu’ils ne puissent de nouveau apprendre à espérer – apprendre de toi, ô Zarathoustra, le grand espoir ! » Mais Zarathoustra n’est pas un prédateur qui attire à lui les petits enfants pour les violer et les dévorer ; il n’est pas un dictateur ni un tyran en puissance comme le sera en son propre pays Hitler le nazi. Sa puissance est d’inspirer et encourager, pas de commander. Il n’instaure ni dogme, ni commandements, ni nouvelle religion – contrairement aux religions du Livre ou aux religions séculières du communisme ou du nazisme. Ce pourquoi il recule lorsque « le roi de droite » (le réactionnaire) veut lui baiser la main, comme pour faire allégeance.

« Hommes supérieurs, vous qui êtes mes hôtes, je vais vous parler allemand et clairement. Ce n’est pas vous que j’attendais dans ces montagnes. (…) Il se peut que vous soyez tous, les uns comme les autres, des hommes supérieurs, poursuivit Zarathoustra : mais à mes yeux vous n’êtes ni assez grands ni assez forts. À mes yeux, je veux dire : pour la volonté inexorable, qui se tait en moi, qui se tait, mais qui ne se taira pas toujours. Et si vous êtes miens, vous n’êtes cependant pas mon bras droit. » Pas assez supérieurs, les hommes qui se croient supérieurs : ils ont encore besoin d’un guide, d’un führer, d’une béquille, ils ont « les jambes malades et fragiles, veulent avant tout être ménagés ». Ils sont encore encombrés de fardeaux et de souvenirs. « En vous aussi il y a encore de la populace cachée. »

Aussi, le véritable « homme supérieur » reste dans le futur. Les hommes supérieurs actuels ne sont que « des ponts », « des degrés », « des avant-coureurs ». Ceux que Zarathoustra attend sont « d‘autres, plus grands, plus forts, plus victorieux, plus joyeux, de ceux dont le corps et l’âme sont bien d’aplomb : il faut qu’il vienne, les lions qui rient. » Hommes supérieurs mais par encore surhommes – seuls ceux qui dépasseront l’état de lion, encore en révolte, accéderont au stade de la surhumanité, celle de l’innocence d’une nouvelle espèce débarrassée de tous les esclavages.

(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)

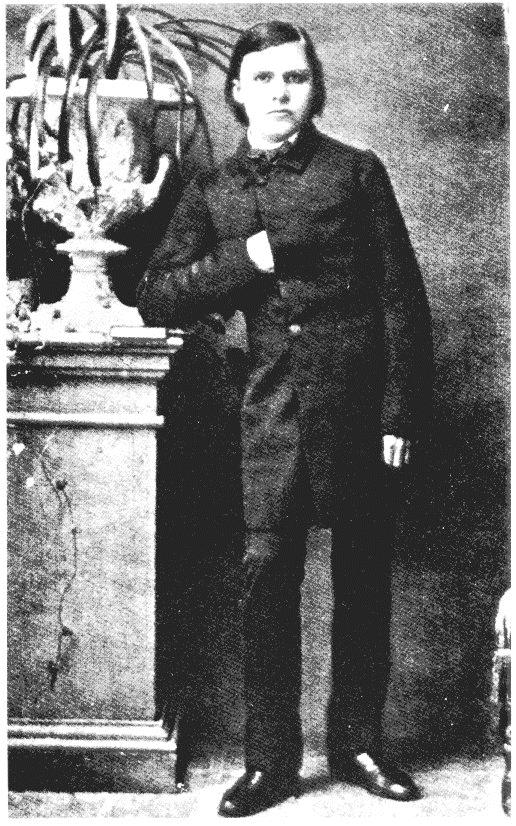

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra – Œuvres III avec Par-delà le bien et le mal, Pour la généalogie de la morale, Le cas Wagner, Crépuscule des idoles, L’Antéchrist, Nietzsche contre Wagner, Ecce Homo, Gallimard Pléiade 2023, 1305 pages, €69.00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents