A Rome en 49 avant, l’heure n’est pas rose. Pompée est en Orient où il se refait une armée, une autre à ses ordres reste en Espagne et César, qui occupe l’Italie depuis qu’il a franchi le Rubicon et a fait fuir le grand Pompée à Brindisi, est à la tâche. Il doit pacifier l’Espagne pour ne pas être pris entre deux feux. Les sénateurs l’ont nommé consul avant de le proposer comme dictateur et, fort de ses victoires en Gaule et de ses légions aguerries, il va rétablir l’ordre.

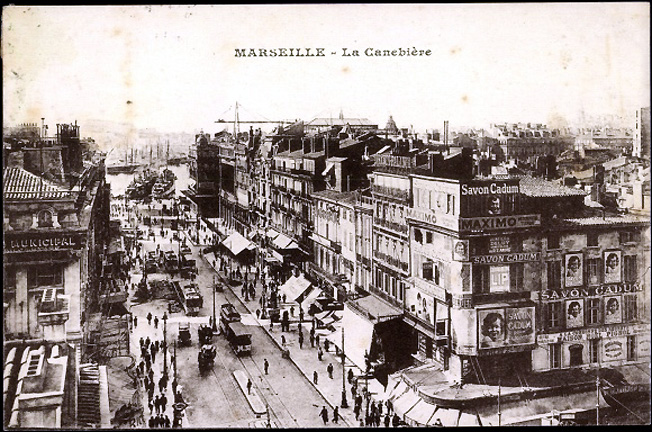

Gordien n’est pas un nœud mais il adore se fourrer dans les intrigues emmêlées. A 61 ans, le voilà qui suit la route de la côte vers Massilia, l’actuelle Marseille, cité commerçante grecque qui a choisi Pompée et que César assiège. Mais ni Pompée ni César ne sont présents ; ils n’ont que des représentants sur place. Un message non signé apprend à Gordien que son fils Meto est mort à Massilia, noyé en tentant de s’échapper aux sbires de Milon, réfugié aussi dans la cité et qui avait démasqué en lui un espion de César. Il a en effet longtemps laissé croire à tous, y compris à ses plus proches et à sa famille, qu’il complotait contre César dont la démesure lui déplaisait de plus en plus. Après avoir été séduit par l’aura du général et convié régulièrement à sa table pour dicter ses Commentaires sinon probablement dans son lit, il se serait séparé de lui car il n’y a qu’un fil entre l’amour et la haine.

Sauf que Gordien l’a appris en coup de vent lors de leur dernière et brève rencontre à Rome, Meto n’est pas un traître mais l’œil qui œuvre pour César. Il l’adore comme un soldat adule son général, comme un scribe vénère son auteur, comme un homme est amoureux de son mentor. De quoi rendre Gordien, le père adoptif, à la fois inquiet et obscurément jaloux.

Il entreprend avec son gendre Davus, athlétique et gentil mais pas bien subtil, d’entrer dans Massilia assiégé et d’apprendre ce qu’est devenu Meto. Sauf qu’un devin l’en dissuade avant même la cité, lui annonçant qu’il n’y trouvera rien ; qu’un engloutissement brutal du tunnel creusé sous les remparts par le génie de Vitruve manque de lui ravir la vie ; que le magistrat suprême manque de le faire écorcher vif pour espionnage ; et qu’un père éploré lui demande d’enquêter sur la mort de sa fille, disparue après un chagrin d’amour alors que son fiancé a rompu pour épouser la plus laide (mais politiquement plus utile) fille difforme et bossue du premier magistrat de la ville.

Car la cité grecque a ses mœurs et ses lois à part de Rome. Elle est gouvernée par une ploutocratie des plus riches commerçants, qui doivent être mariés et avoir une fortune et une descendance pour prétendre être cooptés comme magistrats. C’est un peu la description des Etats-Unis d’aujourd’hui, si l’on y pense. D’autant que l’auteur, qui vit au Texas et en Californie, fait dire à Domitius, général de Pompée : « Je suis un Romain (…) Je n’ai aucun savoir-vivre et je n’ai peur de rien. Voilà comment nous avons réussi à conquérir le monde » p.183. Les Yankees agissent-ils autrement de nos jours ?

En cas de malheur, un bouc émissaire est désigné pour prendre sur lui tous les péchés des habitants et, par son sacrifice dans les flots depuis un rocher élevé, sauver la collectivité. Gordien apprend de Vitruve qu’un souterrain a été creusé et que les soldats sont prêts à y pénétrer – il se joint à eux anonymement. Durant l’inondation du tunnel, il est sauvé par Davus qui le hisse dans une poche d’air – puis les deux nagent jusqu’à l’entrée dans la ville, au milieu d’un bassin rempli d’eau. Avant d’être lynchés comme ennemis, le bouc émissaire qui passait par là prend un malin plaisir à les sauver des vieillards irascibles qui le battaient enfant, lorsque son père fut ruiné, jaloux de sa naissance et acariâtres de demeurer aussi pauvres alors que les autres s’enrichissent, malignement heureux de trouver encore plus pauvre qu’eux.

Sous la menace de la sape des remparts et de l’assaut imminent, Gordien et Davus vont vivre les derniers jours de Massilia. Lorsque César paraît, la ville se rend. Le bouc émissaire est précipité du haut du rocher mais il entraîne avec lui le premier magistrat, à moins que ce ne soit l’inverse. Au lecteur d’apprendre les subtilités qui se nichent dans les derniers chapitres, riches en rebonds inattendus. Car Gordien retrouve Meto déguisé en femme mais le renie en public lorsqu’il le voit extasié devant César vainqueur.

Ce dernier point laisse pantois. Quel père, même adoptif, peut-il jamais renier son enfant ? Steven Saylor n’a jamais dû être père et s’est peut-être laissé entraîner à plaquer la psychologie d’un ancien amant qui a déçu sur un fils de trente ans. Car, enfin, comment un fils adulte ne pourrait-il pas suivre son destin sans que son père s’en mêle ? N’y aurait-il pas une féroce jalousie de Gordien envers César qui lui a non seulement ravi son fils mais l’a rendu aussi ravi que celui de la crèche ? Faire tout ce chemin, surmonter tous ces dangers, ne pas être tenu au courant les derniers jours alors que tout pouvait être éclairci est peut-être amer, mais de quoi se mêle donc ce père-poule égaré dans la grande politique ?

Malgré cette invraisemblance psychologique, l’auteur se fonde toujours sur les textes antiques. Seul le traducteur a parfois des bourdes, comme cette galère « vent debout » p.162 pour filer vers le détroit – vent arrière aurait été plus réaliste ! Nous sommes emmenés dans une cité connue du sud de la France alors qu’elle devient romaine. Son vieux port, ses remparts, ses îles au large, sont décrites tout comme le bleu du ciel et le mauve du crépuscule ; ses habitants sont croqués sur le vif, aigris par la famine et inquiets d’avoir fait le mauvais choix, gouvernés par les riches qui ne peuvent plus marchander. Les jeunes esclaves mâles sont gracieux et les Gauloises sont belles avec leurs tresses d’or et leurs yeux très bleus – et le bouc émissaire mange très bien, les prêtres d’Artémis, patronne de la cité, voulant faire bonne impression à la déesse malgré les privations. Gordien vit bien, se doute que Meto n’est pas mort mais ne sait comment le retrouver.

Lorsqu’il se retrouve face à lui, ce n’est pas grâce à son enquête mais seulement par hasard. Et cela peut-être, plus que tout, le met en rage au point de faire n’importe quoi. Un comportement bien peu romain…

Steven Saylor, Le rocher du sacrifice (Last Seen in Massilia), 2000, 10-18 2004, 287 pages, €6.87

Les romans de Steven Saylor déjà chroniqués sur ce blog

Commentaires récents