Qui connaît Richard Price ? Il est pourtant le scénariste bien connu du film Mad Dog and Glory avec Robert de Niro. Mais le public américain l’a découvert avec Les seigneurs, publié en 1974, tout de suite un succès. L’écrivain y raconte en effet son adolescence des années 1960 dans le Bronx, quartier mélangé de New York. William Burroughs, célèbre soixantuitard subversif, a adoré ce livre.

Il n’est pourtant pas bien méchant. Le titre français semble faire régner la jeunesse dans le quartier. Le titre américain est plus modeste : The Wanderers, les vagabonds ou les errants, sont le nom de la bande de garçons de 16 à 18 ans. Ils sont dans l’entre-deux, finissant l’enfance avant d’entrer de plain-pied dans le monde adulte. On travaille tôt, ces années-là, dans la banlieue pauvre. Il faut se battre pour tout, pour cette trilogie en B des mâles anglo-saxons : bite, biture, baston. Exister exige la performance dans les trois, de quoi bien préparer à la vie adulte où les trois B perdurent : bourrer, se bourrer, bosser.

Nous sommes dans les années macho et dans les années racistes où subsiste encore l’apartheid entre Blancs et Noirs. Les bandes sont ethniques et le politiquement correct n’a pas encore sévi. On s’insulte la mère et on oppose sans complexe les Ritals, les Négros, les Bridés et les Irlandais. Chacun sa vérité : le Rital porte haut la gueule mais chie souvent de trouille ; le Négro pue mais roule des muscles évidents ; le Bridé ne parle pas mais se déplace toujours en bande, sachant jouer du judo ; l’Irlandais ne mesure qu’1m50 mais est animé d’une haine religieuse pour tout ce qui ne porte pas la croix tatouée.

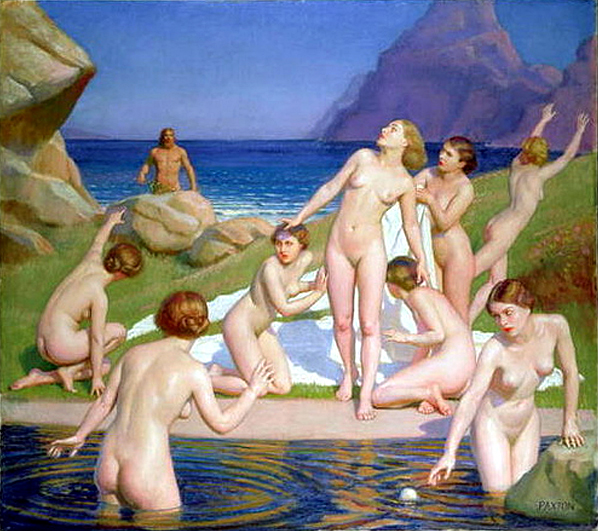

Richard Price raconte en courts chapitres à thème la vie de cette fin d’enfance. La liberté commence vers 10 ans quand on va jouer au basket dans les parcs. Vers 12 ou 13 ans, les premières bandes se composent et l’on s’y branle en chœur avant de jouer aux Indiens. Les 14 et 15 ans lorgnent les bandes des 16 à 18 ans qui respectent les Boules à Z, des « grands » de 20 ans plus baiseurs, biturés et bastonneurs que tout le monde. D’ailleurs les Boules se défont vite parce que certains s’engagent dans la marine.

16 ans est l’âge charnière, assez responsable pour aimer ses copains et s’engager avec ses copines, pour entreprendre de petits boulots à l’occasion comme « arnaqueur maison au bowling ». Mais la grande préoccupation est de baiser pour la première fois. Certains se font sucer à 12 ans, tailler une plume par la copine ou une pipe par la voisine. On se pelote, on se met nus – mais pas question de pénétrer, même avec capote, les filles ont peur de tomber enceintes. C’est d’ailleurs ce qui arrive à Buddy, 17 ans, obligé de se marier aussi sec avant d’avoir fini le lycée.

Etrange période, bien sage au fond, où la jeunesse singe le monde adulte en ne rêvant que de s’y couler. Pas de drogue, pas d’homosexualité, pas de crime – sauf par bêtise, comme l’infernal Douggie (12 ans) qui fait sauter son copain du dernier étage en feignant d’être enfermés sur le toit. L’amitié entre potes compte plus que celle entre sexes mais on ne se moque pas des filles, chacun a sa chacune attitrée. Les Errants sont entre deux mondes, celui du nid et celui de la vie. Ils s’essaient à battre des ailes – et c’est universel. Ecrit en direct, avec des mots crus et des émotions, on ne s’ennuie jamais.

Richard Price, Les seigneurs (The Wanderers), 1974, 10-18 2007, 296 pages, €8.10 e-book Kindle €10.99

Commentaires récents