De l’ambiguïté de la séduction. Notre époque ne veut plus rien savoir de la séduction femelle, celle d’Eve dans le Livre, pour ne dénoncer que celle du mâle, le Violeur des réseaux. Mais la réalité est plus équivoque. En témoigne ce curieux film, tourné en 1970 juste après « la libération » sexuelle. Qui est la proie de qui ? Qui séduit qui ? Le mâle blessé, isolé des siens, qui cherche à survivre ? Les femelles délaissées en vase clos, qui rêvent chacune à un avenir différent en capturant dans leurs rets le seul mâle non armé du coin ?

Amy, 12 ans et « bientôt 13 » (Pamelyn Ferdin), marche pieds nus dans la forêt de Virginie à la fin de la guerre de Sécession, en 1864. Elle cueille des champignons comme un joli petit chaperon rouge. Elle découvre un homme blessé à la jambe et aux mains, le caporal nordiste John MacBurney (Clint Eastwood). Son petit cœur tendre fait boum et sa morale chrétienne lui interdit de le laisser crever, même s’il est un « ennemi ». Le Seigneur n’a-t-il pas dit « aime ton ennemi comme toi-même », ainsi qu’on le lit régulièrement au pensionnat ? Car Amy appartient à la couvée de jeunes oies blanches que garde dans sa grande demeure dans la forêt Martha Farnsworth, la directrice (Geraldine Page).

Celle-ci, une grande femme sèche, aigrie d’avoir perdu son seul amour à cause de la guerre, fait soigner le blessé mais n’a qu’une hâte, le livrer aux patrouilles sudistes pour qu’il soit incarcéré dans la prison avec les autres. Ce n’est guère chrétien mais patriote. Cependant, elle perçoit la réticence de certaines jeunes filles de 12 à 17 ans de son pensionnat, et surtout celle de son adjointe Edwina, et ne peut qu’en tenir compte. Lorsque la patrouille passe, elle parle avec le capitaine qu’elle connait mais ne se résout pas à dénoncer le nordiste chez elle.

C’est qu’après tout un homme à merci peut devenir utile en ces temps difficiles. D’autant qu’il semble inoffensif, se déclare Quaker et non armé, blessé en tentant de sauver un Sudiste. Le spectateur, qui voit en surimpression les événements réels, sait que c’est mensonge, mais comprend que c’est aussi une légitime tactique de survie. Rester au pensionnat lui permet d’être soigné et par de tendres mains, plutôt qu’être jeté avec les autres dans un cul de basse fosse et condamné à clamser.

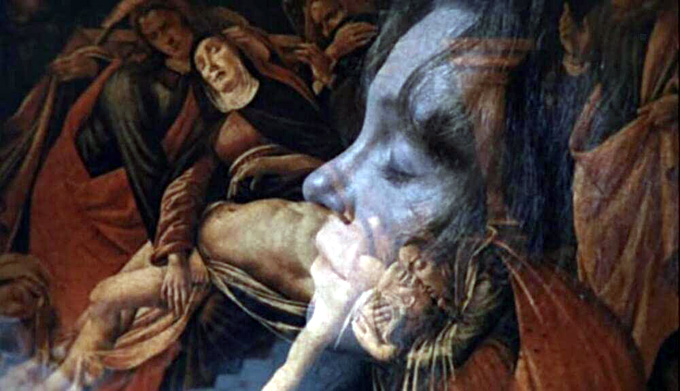

Il tente donc de se couler dans le désir de chacune qui lui vient en aide : Amy qu’il a embrassé dans la forêt pour se l’attacher, Martha qu’il fait parler de son frère disparu qu’elle a trop aimé, Carol qui avoue 17 ans et le feu au cul (Jo Ann Harris), Edwina restée vierge et naïve à qui il promet le grand amour (Elizabeth Hartman). Chacune fantasme le prince charmant mâle dans ses rêves, dont Martha qui le voit en Christ nu à merci comme dans la pietà peinte qui orne sa chambre. Mais contenter tout le monde sous les yeux de tout le monde n’est pas facile. Lorsqu’une fois un peu rétabli, il se repose sous la tonnelle du parc, Carol vient l’embrasser et lui proposer de coucher, puis Edwina vient la renvoyer aux études et se propose ; mais Carol entend tout et les promesses que John lui fait à elle aussi. Jalouse, elle va attacher le chiffon bleu à la grille pour signifier qu’un prisonnier est disponible pour la patrouille. C’est Martha qui sauve le caporal nordiste en le faisant passer pour son cousin.

Le soir, il monte les escaliers avec ses béquilles pour aller baiser Carol qui l’attend à poil avec toute l’ardeur du désir diabolique, et dès lors tout s’écroule. C’est Adam qui a croqué la pomme et il est condamné à quitter le paradis. Edwina qui entend rire et divers bruits au-dessus de sa chambre monte avec sa chandelle et découvre la tromperie, John et Carol tout nus en train d’accomplir l’Acte qui est péché hors mariage. Effondrée de voir ce qu’elle aurait bien voulu subir mais dans l’ardeur du pur amour chrétien, elle pousse John dans les escaliers, ce qui lui brise la jambe en trois.

Est-ce réparable ? Sans médecin, ce n’est pas si évident, quoique l’on aurait pu essayer. Mais Martha, qui a des projets avec John pour gérer la ferme après la guerre, veut le rendre définitivement dépendant. Elle décide alors « pour éviter la gangrène » de lui couper la jambe au-dessus du genou. Acte fatal qui décidera du reste, cette fois c’est Eve qui croque la pomme et qui se chasse elle-même de son paradis rêvé. Lorsque John émerge des brumes du laudanum et s’aperçoit qu’il est châtré de l’un de ses appendices vitaux, il se met en colère et rejette toutes les femelles de la volière qui ont permis cela. Il soudoie Carol à son profit pour qu’elle laisse ouverte la porte de sa chambre, il fouille la commode de Martha pour prendre le seul pistolet de la maison, le médaillon des deux portraits du frère et de la sœur et les lettres de l’amour interdit qui prouvent l’inceste, il accepte avec Edwina de se raccommoder. Mais il accomplit le péché suprême qui est de tuer l’amour de la petite fille, la tortue Dominique d’Amy, en la jetant violemment par terre. L’alliance est renversée, Amy se rallie à sa directrice qui veut reprendre le pouvoir. Elle va lui cueillir une bolée de champignons puisque John les aime tant, qu’elle choisit soigneusement pour se venger.

Le caporal empoisonné, Edwina bloquée in extremis d’en manger, la tragédie du huis-clos psychologique est consommée. John meurt, il est enfermé dans une toile couse et enterré dans la forêt. Le chœur des jeunes filles pieds nus qui l’ont apporté blessé au manoir dans les premières scènes le remportent mort dans la forêt dans la dernière scène, avec en fond musical la même chanson populaire, Dove She is a Pretty Bird chantée par Clint Eastwood lui-même.

Lez film est audacieux, même pour son époque (encore plus pour la nôtre !). Le caporal adulte qui embrasse sur la bouche une enfant de 12 ans, qui baise ardemment une mineure de 17 ans, qui révèle à toutes le demoiselles l’inceste de la directrice Martha et de son frère ainsi que la tentative de viol de ce même frère sur l’esclave noire (Mae Mercer), et qui déclare, pistolet en main, que désormais il choisira lui-même avec qui coucher parmi le harem…

Qui est le séducteur ? Le sexe femelle face à la tentation mâle ? Le soldat armé qui n’a pas baisé depuis des mois et qui se voit offertes toutes les tentations ? L’armé ou la castratrice ? Eve ou Adam ? Don Siegel revisite la Bible en concluant que les deux sont coupables. De lâcheté envers leurs pulsions, des illusions de leurs cœurs, des plans sur la comète de leurs esprits – il révèle le vénéneux en l’humain. Ce n’est pas si mal pour un film yankee – un film évidemment incompris du même public yankee à sa sortie.

DVD Les proies (The Beguiled), Don Siegel, 1971, avec Clint Eastwood, Geraldine Page, Elizabeth Hartman, Jo Ann Harris, Darleen Carr, Mae Mercer, Pamelyn Ferdin, Universal Pictures 2017, 1h40, €4.80 blu-ray €28.50

Commentaires récents