Je me lève tard ; je ne suis pas le seul. Le petit déjeuner se termine vers dix heures. Le couple Lapinot fait ses valises. L’assurance rapatrie Madame à Paris et Monsieur suit (il est indemnisé aussi pour l’accompagner, pas s’il reste). Seul l’ami demeure ; il me fait penser physiquement au Rastapopoulos de Tintin (en plus sympathique).

Il pleut sur Bellagio comme il pleut par ailleurs (mais pas dans mon cœur, conforté par le Bardolino des dîners). Le crachin, interminablement anglais, semble installé pour toute la journée. Pour moi, il apparaît donc exclu que j’entre dans les jardins de la villa Melzi. Cette villa, construite en 1810 par Giacondo Albertolli pour le vice-président de l’éphémère République italienne Francesco Melzi d’Eril, est « de style néoclassique » (on s’en douterait, vue l’époque). Ses jardins sont à l’anglaise, à la mode en vogue au 19ème siècle où l’empire de Victoria donnait le ton à la société. Un étang bordé d’érables rouges tente de reconstituer une atmosphère à la japonaise sans y parvenir vraiment. On le voit de la route. Cinq euros pour voir des arbres dégoûtant (de pluie) et le lac carrément dans l’air que l’on respire, très peu pour moi ! J’ai déjà fait cette expérience désagréable hier. Je n’apprécie les plantes organisées dans un jardin d’agrément que dans les conditions voulues par les jardiniers : nous ne sommes pas dans les étangs de la Brenne puisque dans un « jardin » ; et pas plus dans un jardin « d’eau » comme il en existe au Japon. Donc, pas de jardin pour moi aujourd’hui, s’il vous plaît. J’accompagne seulement une fille du groupe qui sort à ce moment de l’hôtel jusqu’à la grille de la villa, et je poursuis seul.

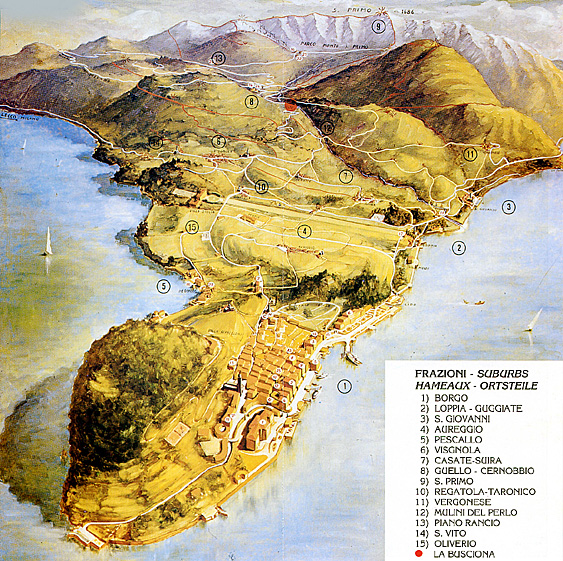

La route qui sort de Bellagio vers le hameau de Loppia (et qui porte le nom de via P. Carcano) est dangereuse. Bordée de hauts murs, elle est sans visibilité tant pour les piétons qui n’ont aucun trottoir à leur disposition, que pour les automobilistes qui ne voient rien dans les sinuosités de la route. Il faut traverser souvent pour voir et se faire voir. Je descends jusqu’au petit port de Loppia où sont ancrés encore de vieux bateaux de pêche traditionnels du lac. Ils sont larges, le fond plat, munis d’arceaux pour installer une bâche contre pluie ou soleil. La villa Melzi dispose, de ce côté, d’une entrée ouverte sans gardien. La « saison » est creuse et la guérite ordinaire est vide. Mais cela ne m’incite pas plus à entrer, ma répulsion pour les jardins sous la pluie ne se dément pas. Il paraît même que l’on peut faire du kayak sur le lac ! Le Cavalcalario Club propose des programmes à la journée ou sur quatre jours, en kayaks individuels ou à deux places, depuis Bellagio – départ à 9h30. Je crains que nous ne soyons pas à la saison adéquate. Laissons cela aux athlètes de l’été.

Je rencontre André et une autre à cet endroit et nous poursuivons ensemble la promenade. Nous montons une vingtaine de larges marches en ciment, depuis la rive du lac jusqu’à une esplanade sur la colline. C’est là que prend le chemin rectiligne appelé vialone en italien, qui donne une perspective à la villa Giulia à l’extrême bout, un bon kilomètre plus loin. La villa du 18ème siècle est bâtie en effet de l’autre côté du promontoire, donnant sur le lac de Lecco. Elle a accès aux deux branches du promontoire de Bellagio que Stendhal qualifiait, dans La chartreuse de Parme, « celle de Côme, si voluptueuse, et celle qui court vers Lecco, pleine de sévérité. » Sous la pluie persistante, nous ne trouvons rien de cet « aspect sublime et gracieux » qu’il vante tant.

La villa Giulia est close, ses volets fermés. Nous suivons alors la via Valassina vers Pescallo, autre petit port ouvert sur le lac de Lecco. La salita Cappuccini nous ramène, presque sans y penser, dans le haut du bourg de Bellagio.

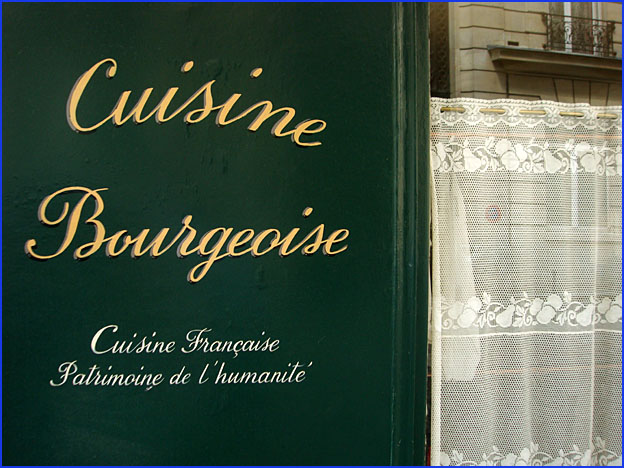

Nous y regardons les vitrines chics des boutiques de soies (ancienne tradition du lac) et verrerie (montée depuis Venise), les anges espiègles vautrés ou joueurs, les porcelaines aux vernis éclatants qui séduisent André, les vins épais et les charcuteries variées si tentantes lorsque midi approche.

Le couple rentre à l’hôtel et nous nous séparons. Les 3250 habitants de Bellagio sont loin d’errer dans les rues ; les enfants sont à l’école et les indigènes dans les boutiques ou à la cuisine. Les ruelles en escalier ne connaissent que quelques rares vieilles encore en courses, le cabas à la main et le plastique sur la tête, et ses théories de touristes encapuchonnés de k-ways ou blottis sous parapluies. San Giorgio la romane (1080-1120) expose dans son intérieur très sombre la statue de la Madonna della Cintura, transportée en procession dans les rues chaque second dimanche de septembre. L’Asile infantile est tout près et cela piaille toujours en ce jeudi de mai.

J’arpente la ruelle montante de la via Cavour, redescends par la salita Mella bordée d’innombrables boutiques chics aux prix américains, je tente de remonter par la salita Plinio pour revenir contempler les charcutailles et les pâtes fraîches de la via Garibaldi, je prends quelques photos via Roncati, puis redescends piazza Mazzini, vers le port, par la via Maraffio.

Commentaires récents