Oulan Bator a été bâtie il y a 350 ans mais ne s’est vraiment développée en dur qu’à l’ère soviétique. Une centrale au charbon crache la fumée de ses grandes cuves sur un quartier. Il y en a trois disséminées dans la ville.

Des carrés de palissades en bois carrés et alignés au cordeau égalitaire enferment des yourtes traditionnelles. Ils voisinent avec des maisons en dur « de style chinois avant 1960 » et « de style soviétique après », selon Solongo, au gré des influences prédominantes de la politique. Le résultat reste une suite de clapiers de pauvres. Les yourtes, à côté, ont le moelleux et la propreté du paradis.

Roulent des 4×4 japonais, des Volga soviétiques hors d’âge et des camions Kamaz. Notre bus est lui-même un assemblage de marque « Asia » avec carrosserie locale et moteur russe.

Oulan Bator signifie « le héros rouge ». Son nom lui a été donné en 1924 au moment de la création de la « République Populaire » ; auparavant, tout le monde l’appelait Urga. Le collabo qui a vendu la Mongolie aux Soviétiques a pris pour surnom « Sükhe » qui signifie « la hache ». Ce « héros » a sa place « Sükhe Bator », sa statue équestre et son mausolée comme Lénine, au centre de la cité. Fils de petit éleveur, membre de la première Assemblée créée en 1914, officier mitrailleur envoyé en délégation dans la Russie des Soviets, il revient avec un corps expéditionnaire russo-mongol pour arracher Oulan Bator le 6 juillet 1921 aux griffes de terreur du « baron fou » Ungern von Sternberg qui voulait se tailler un royaume en occupant la ville avec 800 cosaques depuis le 4 février de la même année. Sükhe est mort à 30 ans le 22 février 1923, probablement tuberculeux. « Les Mongols ont déménagé 29 fois avant de créer Oulan Bator comme un jardin », nous apprend Solongo.

Le monastère bouddhiste de Gandan a été bâti en 1838 et les commerces ont suivi, lançant le développement de ce centre fixe d’échanges dans un pays majoritairement nomade.

Relié au Transsibérien en 1950 et au chemin de fer de Pékin cinq ans plus tard, Oulan Bator sert de plate-forme au commerce entre Chine et Russie.

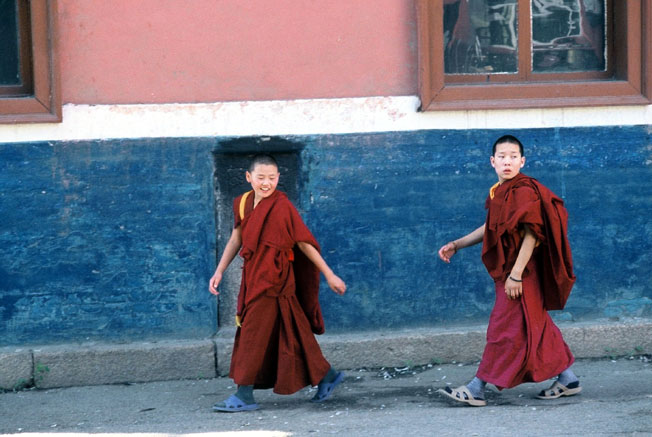

Nous visitons le monastère de Gandan dont le nom complet, Gandantegchinlen Khiid signifie « Grand lieu de la joie absolue ». Sur une esplanade entre deux bâtiments, deux petits garçons pleins de vitalité font s’envoler les pigeons rassemblés pour les graines que les visiteurs leurs jettent. Des sachets sont en vente pour ce faire aux alentours.

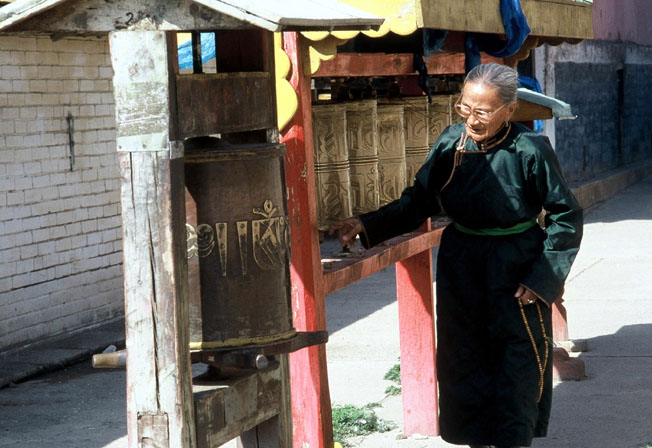

Une cérémonie monotone se déroule dans le sanctuaire. Les moines psalmodiant sont plus intéressés par nos Nikon classiques et autres Sony numériques que par le déroulement immuable de la cérémonie. Les pèlerins font rituellement le tour de l’intérieur du sanctuaire, dans l’allée laissée par les moines à cet effet. Ils vont faire ensuite rituellement le tour de l’extérieur en faisant – toujours aussi rituellement – tourner dans le sens solaire les lourds moulins à prières installés le long des murs.

Les vieux bâtiments ne comportent presque pas d’ouvertures et ne sont éclairés que par des bougies. Ils recèlent des dizaines de vitrines emplies de Bouddhas poussiéreux, ressortis de 60 ans de repos dans les grottes où les fidèles les avaient enterrés durant la grande répression des opiums du peuple sous Staline. Les vieilles gens retrouvent malgré cela les gestes de la superstition, marmonnant et posant le front sur le bois devant les statues, laissant en offrande quelques billets dévalués, des fruits ou une bouteille de vodka (vide).

Au pied du Grand Bouddha sont allumées les 108 lampes à beurre de rigueur. Cette statue en bronze du Magdjid Djanraisig – ou plus simplement Avalokiteshvara – a été élevée en 1911 par le Bogdo Gegen, le roi-moine qui gouvernait la Mongolie jusqu’à la révolution soviétique de 1924, troisième plus haut dignitaire du bouddhisme lamaïque après le Dalaï-Lama et le Panchen Lama. La vraie statue a été fondue à Leningrad pour faire des munitions.

L’actuelle est issue d’une souscription de 1997. Elle fait 26 m de haut et pèse 20 tonnes. C’est du Disney mais un moine-flic effectue des rondes pour traquer les photographes. Non que les photos soient interdites, mais il faut payer son billet comme pour les parcs d’attraction américains, 5$ – une semaine du salaire moyen local. Laissons ces vieilleries à leur destin.

Dehors, le soleil arde. Un jeune homme passablement atteint se roule torse nu dans la poussière. Solongo lui jette quelques paroles bien senties pour lui faire honte : il n’est pas un chien ! Les civilisés portent au moins un débardeur.

Commentaires récents