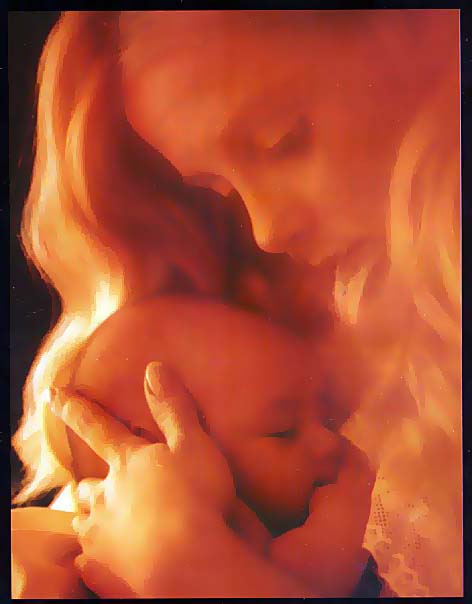

L’homme est un être social qui ne se développe qu’en relation. Pour l’auteur, l’identité narrative des parents, issue de leur histoire personnelle, compose l’alentour sensoriel qui encadre le développement de l’enfant. Cela commence dans le ventre de sa mère. La septième semaine, le toucher est un contact ; dès la 11e semaine apparaissent le goût et l’odorat via le liquide amniotique. La 24e semaine introduit le son. Tout cela s’imprime dans la mémoire sensorielle.

La naissance est l’inscription dans une filiation par le jeu des ressemblances. Dès le premier jour, le comportement du nouveau-né influe sur la manière dont l’entourage se comporte envers lui. La culture intervient très tôt dans la stabilisation d’un trait de tempérament. En Chine, où la vie traditionnelle du foyer est paisible, ritualisé et imperturbable, les tout-petits se stabilisent tôt. Aux États-Unis, les parents remuants et sonores, versatiles, alternent l’ouragan de leur présence avec le désert de leurs départs répétés ; les tous petits s’y adaptent en alternant frénésie d’action et gavage par les yeux et la bouche pour combler le vide affectif. Les deux parents comptent et composent un triangle de relations avec l’enfant. Il existe des familles coopérantes où le père et la mère alterne pour les soins ; des familles stressées où règne le moi-je d’un seul parent ; les familles abusives où un parent s’allie à l’enfant au détriment de l’autre parent ; les familles désorganisées où règne l’anarchie.

La pulsion génétique donne l’élan vers l’autre, mais la réponse de l’autre est grandement culturelle ; elle donne un tuteur de développement. La figure d’attachement, qui peut être la mère, le père, le grand frère ou tout adulte qui s’occupe régulièrement de l’enfant, agit comme une base de sécurité pour l’exploration par le petit du monde physique et social. Dans une relation à plusieurs (au minimum le triangle), l’enfant répond à une représentation ; ses émotions sont déclenchées par ses perceptions autant que par l’écho qu’elles ont parmi ses relations. L’attachement sécurisant produit chez l’enfant le comportement de charme qui attendrit les adultes et les transforme aussitôt en base de sécurité. Les attachements évitant, ambivalents ou désorganisés, dissuadent les adultes de s’occuper d’eux car ces petits-là sont difficiles à aimer.

Mais les enfants sont malléables. Si les styles persistent dans la mémoire inconsciente qui façonne le tempérament, le développement est infléchi par tout changement social. À chaque étape de développement, les enfants deviennent sensibles à d’autres informations et à d’autres tuteurs : sensoriels chez le bébé, rituels à la crèche, le dessin puis la parole par la suite. La mère ou le père, les autres membres du groupe parental, les familles de substitution, les associations et clubs de sport, l’art, la religion ou la politique, peuvent à leur tour étayer l’enfant. Un père qui toilette, joue, nourrit, gronde et enseigne à un effet de « rampe de lancement ». Pour le bébé, la sensorialité d’un homme et d’une femme n’a pas la même forme : les mères sourient plus, vocalisent plus, mais bougent moins le nourrisson. Les pères parlent moins mais taquinent, et ces tentative de déstabilisation incitent l’enfant à s’adapter à la nouveauté et à la prise de risque.

La Shoah puis le Vietnam, le Liban et le Kosovo, ont déclenché le travail clinique sur le traumatisme. Le choc n’est pas seulement organique mais aussi narratif. L’accueil de la société, les réactions de la famille, l’interprétation des journalistes, orienteront la narration vers un trouble durable secret ou vers une intégration de la blessure. Si la société et la culture ne disposent autour de l’enfant blessé d’aucune possibilité d’expression, le délire logique et le passage à l’acte fourniront des apaisements momentanés et aboutiront à l’extrémisme intellectuel, la délinquance ou la psychopathie. D’où la supériorité des sociétés qui permettent d’exprimer, soit par le rituel, soit par le débat démocratique. C’est la conviction qu’il est responsable de ce qui lui est arrivé qui permet à l’être humain de devenir sujet de son destin et auteurs de ces actes, et non plus objet ballotté par les circonstances et soumis. L’absence de cadeaux ou de reconnaissance crée un vide. Mais quand l’enfant blessé devient celui qui donne, il éprouve le bonheur de ne plus être victime fautive mais celui qui aide. Il se socialise. Depuis les bombardements de Londres en 1942, on sait que les réactions psychologiques des enfants dépendent de l’état des adultes qui les entourent.

Dans un milieu sans loi, un enfant qui ne serait pas délinquant aurait une expérience de vie très brève. Quand la société est folle, un enfant ne développe une estime de soi qu’en réussissant de beaux coups contre les adultes empotés. Quand la famille disparaît, l’approbation parentale cède la place à l’approbation des pairs. Ce qui façonne un enfant est la bulle affective qui l’entoure chaque jour et le sens que son milieu attribue aux événements. La réponse émotionnelle de la famille soutient ou enfonce en partageant l’émotion ou en faisant la morale et en rejetant. Pour résilier un traumatisme, il faut le dissoudre dans la relation et l’incorporer dans la mémoire organique. Faute de quoi se laisse fasciner par le vide ou bien on se débat et on travaille à le remplir par la création. L’art n’est pas un loisir mais une contrainte à lutter contre l’angoisse du néant. L’orphelinage et les séparations précoces ont fourni beaucoup de créateurs : Balzac, Nerval, Rimbaud, Baudelaire, Dumas, Stendhal, Voltaire, Dostoïevski, Kipling…

Les aptitudes acquises tout petit permettent de surnager et de faire face aux catastrophes sa vie durant par la confiance, le comportement de charme et la prise de risque. On peut retisser des liens, redonner sens et redevenir acteur. La vie n’est donc pas un destin écrit mais une voie sur laquelle des bifurcations se présentent, que l’on emprunte ou pas selon les autres qui aident ou qui repoussent.

Boris Cyrulnik, Les vilains petits canards, 2001, Odile Jacob poche 2004, 241 pages, €8,90 e-book Kindle €9.99

Commentaires récents