Le film, sorti en 1978, surfait sur la mode qui remettait les nazis au goût du jour. Il est adapté du roman d’Ira Levin sorti en 1976 et qui a connu un grand succès. Décédé en 2007, l’auteur était un juif new-yorkais connu surtout pour Rosemary’s Baby (une femme violée en rêve par le diable) dont Polanski a fait un film. Cette mode en croisait une autre mode surgie dans les années 70 : la génétique.

Depuis la Seconde guerre mondiale, en effet, la génétique a opéré des pas de géant. Dès 1944 il est démontré que l’ADN est le support biochimique des caractères héréditairement transmis ; en 1953 Watson et Crick prouvent la structure de l’ADN en double hélice ; en 1958 Jérôme Lejeune décrit la trisomie 21 ; dans les années 60 François Jacob, Jacques Monod et François Gros distinguent l’ADN mémoire de l’ARN messager. Au début des années 70, les méthodes et outils permettent le génie génétique et la manipulation des gènes en les recombinant. Et c’est en 1977, à la veille de la sortie du film, que débute le clonage des gènes humains.

Hitler et les nazis faisant de la « race » le socle de leur société et de leur projet politique, la rencontre des survivants du IIIe Reich et du clonage ne pouvait que s’opérer dans un thriller à succès. De quoi bien faire peur sur l’avenir avec les démons du passé.

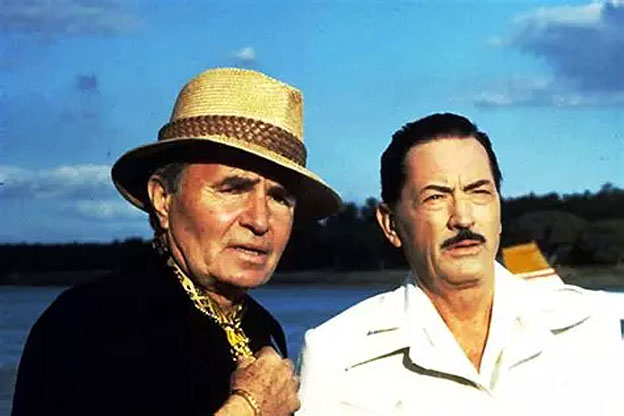

Les garçons qui viennent du Brésil sont des bébés soumis à l’adoption dans des familles choisies à travers le monde. Il s’agit d’un complot mondial financé par d’anciens nazis, regroupés dans l’association des Kameraden (camarades), et dont la partie scientifique est opérée par le célèbre et démoniaque docteur Mengele (Gregory Peck, époustouflant dans le rôle). Celui-là même qui fit des expérimentations à vif sur les détenus des camps, juifs et non-juifs, femmes et enfants compris. Il s’est intéressé notamment aux jumeaux et à la génétique, comment l’environnement pouvait actualiser différemment les gènes. Après guerre, réfugié en Amérique du sud comme tant d’autres nazis, il est censé avoir poursuivi ses expériences sur les populations amérindiennes, considérées comme des sous-hommes même par les gouvernements latinos locaux.

Le vieil Ezra Lieberman (Laurence Olivier, remarquable avec son accent yiddish et sa bonhommie d’Europe centrale) est un célèbre chasseur de nazis sur le modèle de Simon Wiesenthal. Il vit à Vienne en Autriche avec sa sœur Esther (Lili Palmer) dans un appartement qui a des fuites et dont il peine à payer le loyer. Il reçoit un appel du Paraguay de la part d’un jeune juif activiste, Barry Kohler (Steve Guttenberg). Le jeune homme croit avoir un scoop : il a retrouvé des officiers nazis et même le docteur Mengele. Ce n’est pas neuf pour Lieberman, il le sait, comme tout le monde et conseille à Kohler de quitter le pays immédiatement s’il veut conserver la vie. Les nazis ne rigolent pas avec ceux qui les observent.

Évidemment l’aventurier excité par sa découverte n’en fait rien et va même jusqu’à soudoyer un gamin qui sert de portier à l’imposante demeure de Mengele. Il le convainc de poser un dispositif d’écoute dans le salon en échange d’une radio toute neuve. Ce qui lui permet d’entendre et d’enregistrer une conversation entre tout un groupe de nazis chargés d’assassiner 94 fonctionnaires de 65 ans dans différents pays, à des dates précises. Naturellement, le jeune juif inconscient est repéré et poignardé à mort, sa cassette confisquée. Il a eu juste le temps de téléphoner à Lieberman pour lui passer les premiers moments de l’enregistrement avant que l’autre entende sa mort en direct.

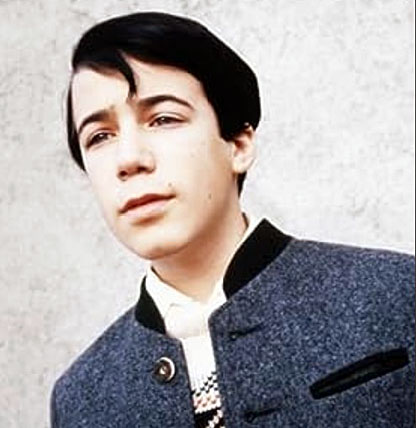

Le vieux chasseur de nazis se dit qu’il y a peut-être quelque-chose à creuser et surtout des meurtres à empêcher. Il joint un journaliste de Reuters à Vienne qui lui doit un service pour qu’il lui communique toutes les coupures de presse sur les morts d’hommes de 65 ans dans les prochaines semaines. Il cherche le point commun. Tous sont pères de famille, du même âge et avec une épouse de 23 ans plus jeune ; tous ont un garçon de 14 ans. Et pourquoi 94 ? Parce le chiffre est proche de 100, ce qui permet une bonne probabilité de réussite. Il va voir une famille à Londres dont le père vient de décéder d’un accident et la porte est ouverte par un garçon pas très aimable au teint pâle, aux cheveux très noirs avec une mèche sur le front, et des yeux très bleus (Jeremy Black, né en 1962 d’un père juif ashkénaze, presque 15 ans au tournage). Lors d’une seconde visite aux États-Unis, il a la surprise de rencontrer le même garçon, comme s’ils étaient jumeaux. Un activiste juif de la bande à Kohler, qui veut l’aider, va visiter une troisième famille et décrit un garçon semblable.

Lieberman sollicite alors un entretien avec Frieda Maloney (Uta Hagen), rattrapée par son passé de gardienne du camp d’Auschwitz et emprisonnée. Elle l’informe qu’elle a travaillé pour les Kameraden en livrant des bébés adoptables depuis le Brésil à des familles qui ne pouvaient avoir d’enfants. Elle n’en sait pas plus mais Lieberman se rend auprès du Dr Bruckner, biologiste qui lui explique les principes du clonage, tout juste découverts. En inscrivant au tableau noir les caractéristiques des enfants, Lieberman et Bruckner comprennent qu’il s’agit de cloner Adolf Hitler et de reconstituer son environnement familial le plus précisément possible : son beau-père Aloïs autoritaire et abusif décédé lorsque Adolf avait 14 ans ans, sa mère Klara de 23 ans plus jeune effacée et fusionnelle avec son fils – afin d’en faire des activistes politiques aptes, une fois adultes et dans chacun de leur pays, à soulever la race pour un IVe Reich.

Cette curiosité inquisitrice et surtout la célébrité médiatique d’Ezra Lieberman effraient les commanditaires nazis, qui veulent garder profil bas. Mengele dérape de plus dans la mégalomanie, se prenant pour le donneur d’ordre suprême de la SS et allant jusqu’à frapper un capitaine pour n’avoir pas obéi très exactement à ses ordres précis. De quoi attirer l’attention sur eux. Ils stoppent donc le projet contre l’avis du docteur et brûlent sa maison pour effacer les traces. Mais il est parti pour le lieu de la prochaine visite probable de Lieberman à une famille dont le chef doit mourir à ses 65 ans. Dans une ferme isolée, il tue le père adoptif après l’avoir isolé de ses dobermans de garde et attend Lieberman qu’il veut zigouiller aussi afin de poursuivre tout seul sa mission. Mais il tire comme un pied, ratant le Juif assis à deux mètres de lui – il est du genre à rater un éléphant dans un couloir, ce nazi haineux, ce qui est plutôt grotesque et une faiblesse du montage !

Lieberman parvient à ouvrir la porte aux dobermans qui sautent sur Mengele et le tiennent en respect parce que c’est lui qui tient l’arme ; ils sont dressés. Le gamin revient de l’école, ce clone-ci se prénomme Bobby, il ressemble évidemment aux autres et a du sens artistique en prenant des photos comme son ancêtre biologique qui peignait des aquarelles. Lieberman lui fait chercher son père adoptif et, lorsqu’il le trouve mort, il revient au salon et ordonne aux chiens d’attaquer ; ils égorgent Mengele. Bobby se délecte à prendre des photos bien gore. Lieberman ne dira rien à la police et il est emporté en ambulance pour être soigné de ses blessures superficielles par balle.

Dans sa chambre, l’activiste juif reconnaissable à sa coiffure quasi afro de cheveux bouclés serrés – signe racial comme Kohler ? – exige de Lieberman qu’il lui remette la liste des 94 clones afin de les éradiquer. Lieberman refuse : ce n’est pas parce qu’on est juif et que l’on a souffert de la barbarie nazie qu’il faut agir en nazi. Ces enfants n’ont rien demandés, ils sont innocents des crimes de leur père génétique et de leur médecin manipulateur ; ils ont le droit de vivre leur vie. Et il brûle la liste sous les yeux du jeune.

La caméra opère une transition où l’on retrouve Bobby dans une salle à lumière inactinique, où il développe ses photos. Il semble regarder les plaies de Mengele et les morsures des dobermans avec un certain plaisir, tout en manipulant le bracelet de dents de jaguars de Mengele. Cette scène a été coupée à la télévision allemande et n’a été rétablie que dans la version DVD. Ils préféraient le Juif qui pardonne à celui qui se pose des questions sur le Bien et le Mal, sur l’inné et l’acquis, sur les gènes et l’éducation. Ce sont pourtant les bonnes questions – toujours les nôtres.

Elles posent en effet le dilemme de faire société sur la biologie ou sur la culture.

Dans le premier cas, on est juif en société juive que parce que l’on est né d’un mère juive – c’est le cas d’Israël ; en conséquence symétriquement, pour l’activiste juif face à Lieberman, être né d’un père nazi (comme les 94 clones) fait de vous automatiquement un nazi.

Dans le second cas, être éduqué selon certaines valeurs d’une certaine culture font de vous un citoyen de tel pays ; il s’agit d’une forme de choix social, familial, personnel, culturel – pas d’une assignation génétique.

C’est toute la différence entre les sociétés anti-modernes d’Ancien régime, fondées sur le « sang » et le « sol », et les sociétés issues des Lumières fondées sur l’éducation et le contrat social, la « volonté » affirmée d’être par exemple français. A ce titre, toute personne humaine peut devenir « française » – à condition d’accepter les valeurs, la culture, le mode de vie français, et de s’y sentir bien : c’est ce que l’on appel l’universalisme.

Mais ces positions extrêmes sont chacune idéologiques. La position la plus juste est probablement de considérer que la biologie comme le territoire sont naturellement les bases de l’individu et de la société, mais que la culture et l’éducation – qui évoluent – les forment et les déforment tout au long de la vie.

C’est alors à chacun de choisir ce qu’il prend ou ce qu’il change, en fonction de sa propre histoire incluse dans la grande histoire. Chaque société choisit les individus qui veulent en faire partie, qu’ils soient dissidents de l’intérieur ou demandeur d’asile venus de l’extérieur. Les exemples de la Chine « communiste » de Mao devenue nationaliste, tout comme la Russie « révolutionnaire » anticapitaliste de Lénine, devenue réactionnaire et xénophobe, montrent combien ethnie et culture se combinent in fine.

Un film fait pour faire réfléchir.

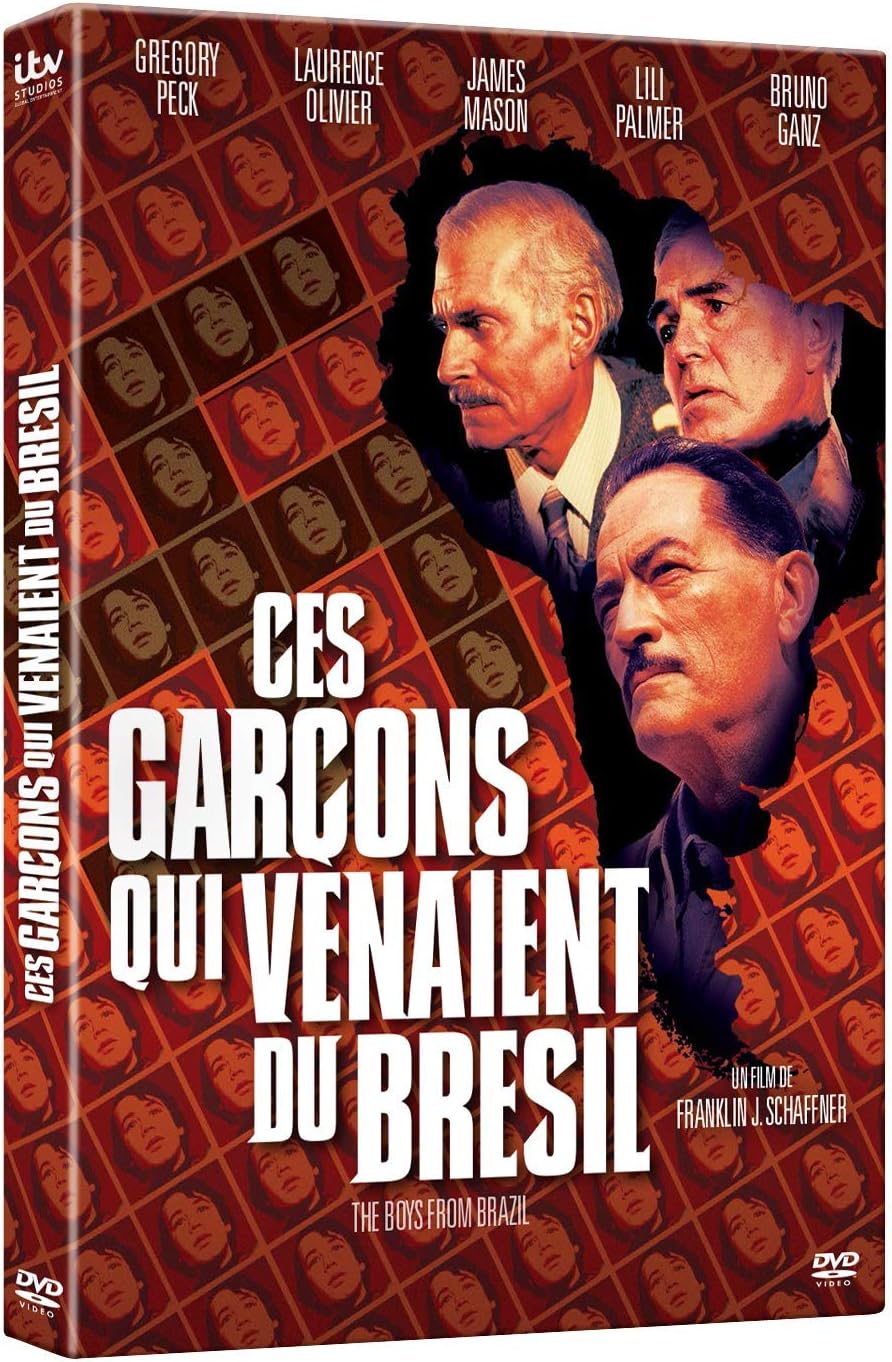

DVD Ces garçons qui venaient du Brésil (The Boys from Brazil), Franklin Schaeffner, 1978, avec Gregory Peck, Laurence Olivier, James Mason, Lilli Palmer, Uta Hagen, Jeremy Black, Elephant films 2019, 2h02, nouveau master restauré HD €16,90

Commentaires récents