Le régime économique capable de produire le mieux de la richesse est l’économie de marché. Malgré le développement inévitable d’inégalités. Le rôle du politique n’est pas de régenter l’économie mais, justement, de se préoccuper des inégalités produites pour les compenser.

- L’économie a pour fonction de produire des biens et des services avec des ressources rares en matières premières, énergie, capitaux et compétences humaines.

- Les institutions représentatives de citoyens ont pour fonction de régler la société, de réguler l’économie et la finance, et de redistribuer une part de la richesse produite selon le consensus démocratique. Chacun son rôle…

Le capitalisme n’est pas un système qui organise une société, mais une technique d’efficacité économique, fondée sur la rareté du capital et sur le risque d’entreprise. Le siècle marxiste a opposé de façon artificielle capitalisme et socialisme, comme si tous deux étaient des systèmes complets qui organisaient la société de façon totale – de part en part. Rien n’est plus inexact.

Le socialisme « scientifique » marxiste est bel et bien un système, sorti tout armé du cerveau d’un philosophe, avec la tentation hégélienne d’intégrer la totalité des actions humaines dans une Histoire implacable comme un destin mécanique. Avec l’utopie « morale » issue des religions du Livre de rendre les hommes tous égaux devant le destin laïque et scientifique. L’utopie marxiste a pris la suite naturelle de l’au-delà promis par le Dieu révélé. Dans cette croyance, tout serait politique et l’utopie vise l’égalité radicale. N’importe quelle initiative créant une inégalité de fait devrait donc être, en socialisme, surveillée, contrainte et sanctionnée par un collectif puissant. Dans un tel contexte, la technique capitaliste disparaît car elle ne peut plus opérer, sauf au niveau de l’artisan tout seul dans son atelier. Dès qu’il y a entreprise, il y a salariat, donc captation de la plus-value selon Marx, donc exploitation de l’homme par l’homme. L’idéal de Karl Marx est ce village du néolithique ou des communautés villageoises décrites par Emmanuel Leroy Ladurie dans Montaillou et Jean-Pierre Le Goff dans La fin du village.

Dans la société industrielle de son temps, Marx n’a pas été appliqué. Lénine a vu dans son corpus idéologique la croyance nécessaire à impulser sa politique : il a pratiqué l’État centralisé, jacobin et théocratique, Dieu étant remplacé par la doctrine « scientifique » marxiste. Il y a dès lors Plan d’État, répartition d’État, pouvoir d’État tenu par un petit nombre de technocrates qui se baptisent « avant-garde » pour se rehausser et conserver le monopole du pouvoir. Il n’y a plus économie mais administration des choses et des hommes. Dans le concret réalisé, cela s’est traduit par la captation du pouvoir par quelques-uns, autoproclamés détenteurs de la seule vérité ‘scientifique’, une redistribution de la pénurie pour la masse, des gaspillages productifs importants faute d’organisation et la destruction massive de l’environnement (mer d’Aral, Tchernobyl, rendements agricoles décroissants, malfaçons industrielles…).

Le capitalisme a pour effet une économie non d’administration, mais de marché, où les offres des uns s’ajustent aux demandes de tous. C’est une économie d’échanges généralisés, donc de contrats libres entre acheteurs et vendeurs. Elle n’est sortie d’aucun cerveau en particulier mais de la sophistication des échanges. Ce n’est pas une économie spontanée : l’historien Fernand Braudel a montré combien, dans l’histoire réelle, la technique capitaliste avait besoin d’États puissants pour prospérer (l’exemple du Royaume-uni hier, des États-Unis aujourd’hui le montrent…). Seuls en effet les États, qui ont le monopole de la puissance légitime, peuvent imposer le débat commun et les règles communes à tous, avec les moyens de les faire respecter. C’est ainsi que l’on passe de Hobbes à Montesquieu, de l’état de nature à l’état libéral :

• Il faut des représentants élus selon des procédures transparentes acceptées par tous pour débattre de la Loi.

• Il faut des tribunaux établis qui jugent en équité selon le droit connu de tous, limitent par des règles les monopoles, et une police à même d’amener des contrevenants devant la justice.

• Il faut des infrastructures publiques décidées, construites et entretenues par les collectivités territoriales (routes, ponts, ports, réseaux d’énergie et de communication), pour favoriser les échanges.

• Il faut une éducation qui élève chacun autant qu’il le peut et favorise l’égalité des chances.

• Il faut des filets sociaux de sécurité pour faire face aux aléas personnels de la vie comme aux cycles ou aux catastrophes mondiales.

• Il faut un système de crédit organisé, surveillé et garanti qui permette la confiance des échanges.

Le socialisme ne fait pas de la liberté une donnée mais un problème. Partant de l’idée moralisatrice que liberté égale égoïsme, il considère que seul l’État collectif peut dépasser l’individualisme avaricieux. Le contrat libre doit s’effacer devant la politique comme volonté. Pour cela, il faut commencer par interdire. Toute une catégorie de biens est soustraite autoritairement à l’échange :

• Certains peuvent se comprendre, y compris en libéralisme, car liberté n’est pas anarchie : ce sont les fonctions régaliennes de l’armée, la justice, la police, la fiscalité.

• D’autres ont pour objet un consensus social fort et, nous l’avons vu, sont indispensables pour l’épanouissement du capitalisme : éducation, santé, infrastructures, système du crédit.

• Certaines sont débattues : transports, énergie, communications, distribution du crédit.

Le socialisme est un système daté, né avec son théoricien Karl Marx ; pas le capitalisme, issu d’une pratique en émergence progressive avec l’extension des échanges (des cités italiennes aux Grandes Découvertes) et le progrès des connaissances (la statistique, la comptabilité en partie double, l’informatique). L’émergence de l’État dès le moyen-âge (en opposition à l’anarchie féodale) a servi de catalyseur à l’efficacité capitaliste en créant des structures et préservant un climat favorable à l’épargne, à l’investissement et à la libre consommation.

La motivation vient de l’échange de tous avec tous, pas d’un Plan décidé d’en haut par une élite restreinte et cooptée. Un marché est une démocratie de chaque instant où chaque citoyen arbitre en permanence des biens et des services selon ses choix. La preuve en a été apportée par les deux Allemagne, parties sur la même ligne en 1945, arrivées avec un niveau de vie de cinq fois plus élevé à l’ouest qu’à l’est lors de la réunification, moins d’un demi-siècle plus tard.

Une fois définies ces deux formes pures de gestion de l’économie, la capitaliste et la socialiste, force est de nuancer le propos selon les formes concrètement incarnées dans l’histoire. Le capitalisme comme le socialisme sont deux mots-valises dans lesquels chacun enfourne tous ses fantasmes, en faisant le diable ou le bon dieu selon ses convictions morales. Il y a diverses formes d’incarnation de la technique capitaliste ; de même qu’il y a plusieurs acceptions du terme socialisme. Le socialisme à prétention « scientifique », issu directement de Marx et imposé trois générations durant par l’Union Soviétique, n’est plus un système dont l’application est réclamée telle quelle (sauf par de rares nostalgiques). Le capitalisme sous sa forme la plus répandue – américaine – a montré en 2007-2008 ses effets pervers sans ambiguïté.

Reste le mouvement : la préférence pour la liberté d’un côté ; la préférence pour l’égalité de l’autre. Ces deux conceptions morales sont irréductibles, les moyens employés pour réaliser leur utopie ne sont que des outils. Une troisième conception émerge hors Occident, en Asie, axée plus sur le collectif.

Selon l’adage populaire, un mauvais ouvrier n’a que de mauvais outils. Ce n’est pas l’instrument qui est à mettre en cause mais celui qui l’utilise. En ce sens, ceux qui se réclament du socialisme aujourd’hui en France font peu honneur à l’outil politique. De même que ceux qui ont dévié l’outil capitalisme vers des fins d’avidité et de court terme ou de monopole. Chaque société suscite sa propre forme d’économie. L’économie de marché a montré son efficacité dans la production de richesses et l’élévation du niveau de vie. Ce n’est pas par hasard si la Chine communiste ou le Brésil, peuples mêlés du tiers-monde et ex-colonies, ont résolument pris partie pour la liberté des échanges. A condition de lutter sans cesse contre la tendance au monopole, inévitable en système d’efficacité – c’est là le rôle de la puissance publique, surveillée et attisée par des groupements de citoyens pour éviter la corruption des politiciens par les lobbies.

Le socialisme en tant que système visant à éradiquer tout capitalisme n’est plus réaliste, même si certains le croient d’actualité. Si le terme subsiste, c’est en tant qu’utopie morale en faveur de l’égalité la plus grande, comme nous l’avons vu. Mais puisque l’on accepte l’économie de marché (dans le monde entier, elle est sans conteste la plus efficace), la question est de l’aménager pour lui faire servir des fins sociales et humanistes.

L’observateur peut trouver aujourd’hui trois formes types prises par l’outil capitalisme : l’anglo-saxon, le rhénan et l’asiatique.

• Le capitalisme anglo-saxon est obsédé par la finance, avec pour objectif la rentabilité et pour héros l’entrepreneur-actionnaire.

• Le capitalisme rhénan est obsédé par l’industrie, avec pour amour la technique et le travail bien fait, et pour héros l’ingénieur.

• Le capitalisme asiatique est obsédé par le service, avec pour fin le client et pour héros le commercial.

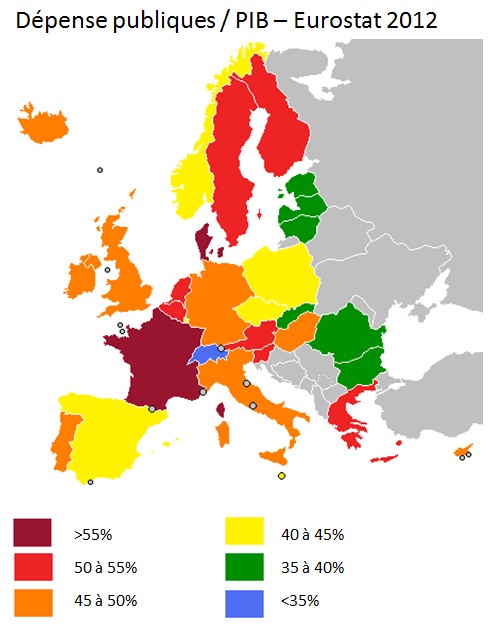

Chacune de ces formes a ses sous-ensembles, ses traductions dans chaque société particulière. Certaines sont qualifiées de « communiste » ou de « social-démocrate » sans que le capitalisme soit hors la loi. C’est ainsi que dans le capitalisme asiatique, la Chine a des entreprises plus familiales et plus claniques que le Japon ; que la Corée du sud imbrique plus étroitement les technocrates d’État aux entreprises privées qu’ailleurs. La Suède, modèle rhénan, a fortement adapté ses entreprises à l’univers anglo-saxon, tout en préservant par consensus social fort un État social très redistributeur (mais désormais sans fonctionnaires à vie).

La France connait historiquement la forme rhénane du capitalisme (avec sa logique de l’honneur, la noblesse du métier et le goût du travail bien fait) – mais diffère de l’Allemagne par la prédominance de son État centralisé où ses technocrates pantouflent volontiers dans le privé, au contraire de la présence allemande dans les conseils de surveillance d’entreprise des länders et des syndicats de travailleurs. Une social-démocratie à l’allemande ou à la suédoise n’est pas réaliste en France : les syndicats sont trop dispersés, trop faibles et trop fonction publique, pour prétendre incarner la base des travailleurs. Ni un travaillisme à l’anglaise ou à l’islandaise : trop de présidentialisme, de scrutin uninominal, de mœurs petits chefs.

La finalité capital serait-elle pour la liberté d’abord ? la finalité technique pour l’égalité de tous ? la finalité client pour la solidarité ? C’est en effet une question que l’on peut se poser : les pays anglo-saxons ne sont-ils pas les plus individualistes, les pays rhénans les plus égalitaristes et les pays asiatiques les plus collectifs ?

Commentaires récents