Nous traversons en deux groupes sur une barcasse venue nous prendre, en direction de la péninsule de Dunquin que l’on aperçoit en face. L’herbe est mouillée de rosée et le soleil déjà haut fait vrombir les insectes. Dès que les autres sont arrivés, nous pique-niquons face à l’île. A un quart d’heure de là un pub nous attend pour prendre « le café ». Il est infect, comme dans tous les pays anglo-saxons. Je prends donc une Guinness à la couleur et à la consistance de l’expresso auquel je rêvais. Une famille croque une corbeille de sandwiches à la tomate achetés au bar, près de nous. Parmi les trois petits enfants, un vif Ronan, blond de quatre ans.

Nous grimpons la montagne dans les nuages qui se sont levés. A la redescente, de l’autre côté, nous devons sauter clôture sur clôture, le tout en solides barbelés. Le camping est en bord de mer, près d’un lotissement (et d’un pub) à la pointe de Ballydavid. Nous ne sommes pas seuls à planter nos tentes ici. Deux jeunes aux débardeurs craqués sur le sternum, pour mettre en valeur les pectoraux je suppose, ont monté une tente non loin de là.

Je me fais très bien au whisky Black-Bush, à l’arrière-goût de cognac. Les autres m’agacent de plus en plus avec leurs sempiternelles références télé d’adolescents attardés, leurs bouts de chansonnettes qui tournent court et leur absence totale de conversation suivie. Christine tient une agence de voyage. Véronique employée de préfecture est cinémaniaque. Je ne sais si le fait que sa culture vienne presque exclusivement du cinéma induit sa façon de voir les choses et les autres, mais elle a le côté sautillant, superficiel, flou et intuitif des séquences filmiques. Elle est tête en l’air, saute du coq à l’âne quand quelque chose la gêne, ne réfléchit surtout pas. Au demeurant assez sensible sous ses airs de garçon manqué. Mais vraiment pas mature. Je rentre seul aux tentes. Pourquoi rester plus avec cette bande de pas finis ?

La brume qui se lève de la mer au réveil glace comme hier soir. Journée longue. Longue attente du van parti déposer la moitié du groupe loin du camp. Longue course en van, coincé à l’arrière par terre, dans la moiteur et les odeurs d’essence. Long chemin pierreux qui grimpe vers les collines. Longue pente herbeuse, abrupte, vers le sommet. Long passage à flanc de pente, éprouvant pour les chevilles. Tout paraît long, interminable. Le soleil a percé et chauffe vivement. La marche échauffe, le buste nu une fois de plus. L’escalade n’est pas payante : lorsque nous arrivons en haut des nuages se sont établis ; lorsqu’ils s’effilochent, la brume s’installe en bas. Nous pique-niquons avant une redescente plutôt glissante.

Près du village de Cloghane, deux petits chiens jouent dans un jardin, ce qui ravit Stéphane amoureux de ces bêtes. Les chiens ont deux mois nous disent trois petits garçons blond-roux qui jouent avec eux. Celui du milieu, de 9 ans à peu près, porte à même la peau un pull léger trop grand à col en V. Le camp est installé près du pub, au fond de l’anse, dans un pré à moutons. La marée s’est retirée et laisse l’estran sale. Jolis trémolos d’oiseaux de mer. Je suis incapable de mettre un nom sur ces volatiles chanteurs.

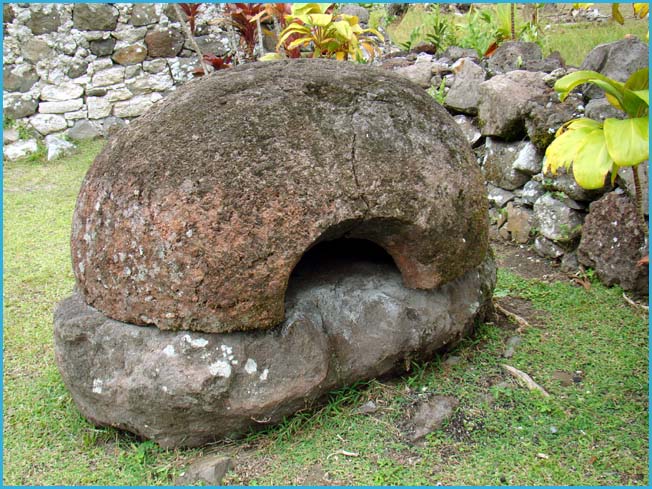

L’inconsistance du groupe me fait effectuer un tour solitaire dans le village, pour voir le vieux cimetière dont nous a parlé Stéphane. L’église s’écroule, nul ne sait pourquoi me dit-on. Reste le clocher cassé et, dans le clos, des tombes massives en ciment que les plantes fendent peu à peu. Une tombe a sa porte ouverte. J’aperçois à l’intérieur des cercueils pourris, des côtes, des crânes. Impression d’abandon. Brumes sur les lointains du paysage. Dans le village, la vie s’accroche : deux jeunes garçons me croisent en vélo, deux frères, l’un blond, l’autre brun, l’un au tee-shirt rouge, l’autre noir. Tous deux robustes, chacun une médaille de fer blanc ovale au cou.

Ce soir, Tom nous fait un ragoût irlandais avec pommes de terres, carottes, oignons, mouton. L’Irish stew est un genre de pot au feu à la sauce très allongée. A l’air, il est agréable de manger chaud et savoureux. Je tenterai au retour une recette plus traditionnelle, délicieuse si elle est arrosée de bière rousse Smithwick. En cocotte allant au four, j’ai mis une couche de pommes de terre en rondelles, recouverte d’une couche d’oignons émincés, un peu de thym, puis l’agneau en morceaux. Après assaisonnement de sel et de poivre, j’ai ajouté une seconde couche d’oignons et de thym, puis recouvert le tout de pommes de terre entières. Un peu d’eau pour couvrir. Chacun peut ajouter des carottes mais ce n’est pas la « vraie » recette, selon Monica Sheridan. Le pays était pauvre. Il est préférable de cuire les carottes à part si l’on en met car elles changent le goût. Une fois la cocotte soigneusement fermée, faire cuire au four moyen (180°) pendant eux heures et demie. L’agneau fond sous la dent.

Nous allons ensuite au pub. Il est envahi de locaux à casquettes qui reviennent d’un enterrement et ont besoin de noyer leur chagrin. Ils chantent. Nous tentons de pousser aussi la chansonnette mais, comme personne n’est capable de se souvenir jusqu’au bout d’une seule chanson à cause de l’éducation nationale en France, nous terminons par la Marseillaise (le premier couplet seulement). Le chant plaît aux Irlandais qui le chantent un peu aussi mais n’ont pas l’air de savoir plus que nous les paroles (il est vrai pour eux dans une langue étrangère).

Au pub, le whisky se boit à température ambiante, allongé d’un peu d’eau froide pour faire durer mais cela fait moins viril. Les connaisseurs boivent la première dose avec un peu d’eau glacée pour ne pas brûler les papilles, puis leur seconde dose sec. La bière, par pinte dans chaque chope (0.57 litre !), oblige à visiter les toilettes. Ce sont de véritables cathédrales : la dalle des pissotières fait bien deux mètres de hauteur et un rideau d’eau l’arrose en permanence depuis le plafond. Ce n’est pas un recoin planqué sous l’escalier comme dans les mesquins cafés parisiens mais une pièce à part entière que les clients visitent plusieurs fois dans la soirée.

Je reviens au camp retrouver Emmanuelle qui a déjà quitté le pub. Au retour, les autres qui sortent veulent jouer à se faire peur et voir le lieu hanté dont leur a tant parlé Stéphane. L’enclos est désert, à l’écart du village. A la lumière rare des lampes électriques, l’église écroulée et les tombes en ruines prennent des airs chimériques. Un jour de tempête lorsque hurle le vent et que fouette la pluie en rafales, le lieu doit être peu rassurant. Une scène des Contrebandiers de Moonfleet se passe dans un tel cimetière. John en chemise blanche sans veste, courageux comme un boy anglais malgré ses dix ans, s’en tire très bien.

Commentaires récents