Un film de guerre retraçant la vie réaliste des sous-mariniers allemands durant la Seconde guerre mondiale. Il est l’adaptation romancée du récit de Lothar-Günther Buchheim, journaliste embarqué. Il existe plusieurs versions de ce film culte qui a réhabilité l’armée en Allemagne en 1981. Je chronique ici la version longue originale sans coupures de 4h42 (en 2 DVD). La version cinéma ne faisait que 2h29 et c’était déjà trop pour un film en salle. Une version télévisée en série en six épisodes de 50 mn a été adaptée en 1985 d’après le tournage original. Enfin une version « director’s cut » a été montée en 1997 pour 3h29. Mais rien ne vaut l’original en son entier.

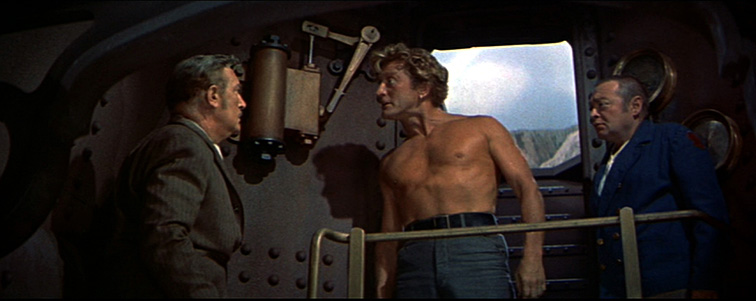

Le bateau (Boot en allemand) est un microcosme d’humanité. C’est un lieu fermé qui renferme des personnalités diverses et des caractères plus ou moins placides ou emportés. C’est aussi un instrument de guerre, un poing fermé entre les mains de son commandant qui obéit aux ordres de l’amirauté. Son but : couler le maximum de navires alliés qui viennent ravitailler le front en Europe, et notamment le Royaume-Uni, seul pays qui résiste encore et toujours à l’envahisseur. En octobre 1941, lorsque débute l’histoire, il y a moins que les 18 U-Boot affectés à l’Atlantique en 1940 ; beaucoup ont été coulés selon le capitaine.

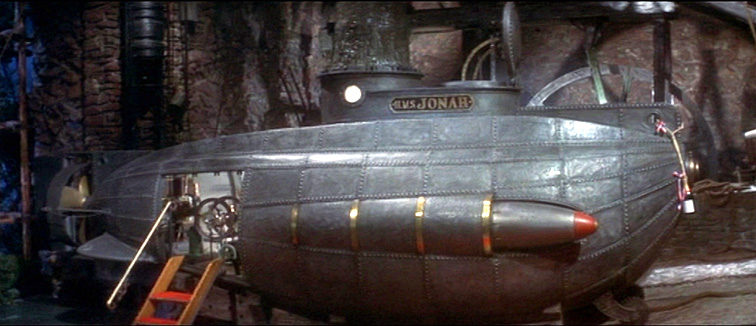

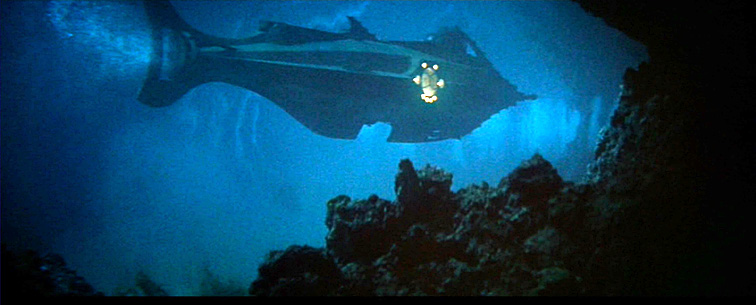

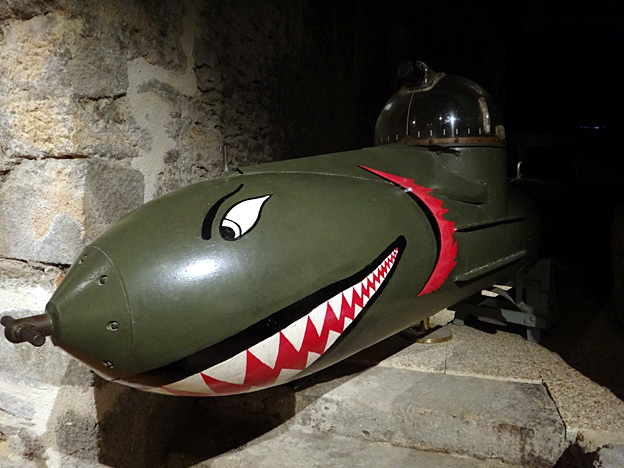

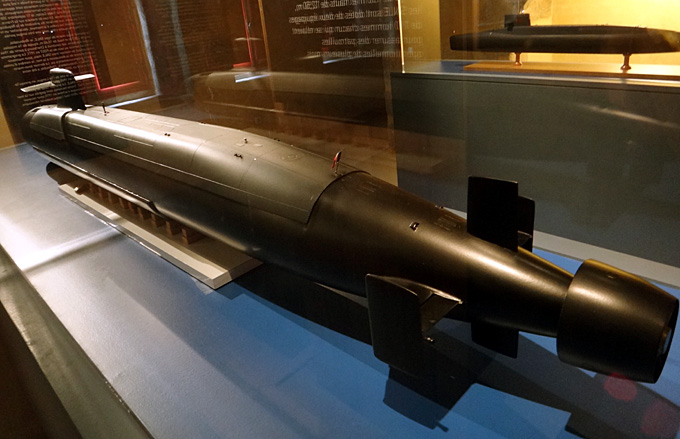

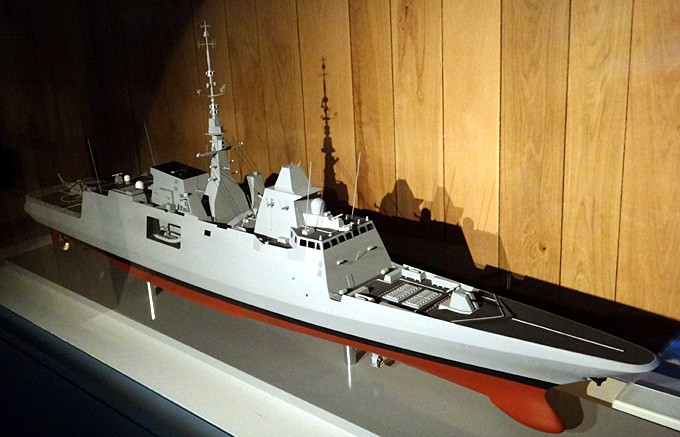

Ce sont encore des « sous-marins » occasionnels, fonctionnant au diesel. Ils ont besoin de remonter en surface pour faire de la vitesse (14 nœuds) recharger les batteries et renouveler l’air (le schnorkel ne sera mis en service que fin 1943), ou viser pour tirer efficacement des torpilles. Leur durée en plongée est réduite à quelques heures et leur vitesse est lente (4 nœuds). Les Alliés, qui ont perdu beaucoup de cargos dans les premiers mois de la guerre, perfectionnent leurs techniques de défense et de traque. Des destroyers escortent les convois, des avions chasseurs de sous-marins décollent des côtes, mais les deux sont handicapés par leurs rayons d’action, trop faibles pour couvrir toute la traversée de l’Atlantique. En revanche, dès qu’un U-Boot est repéré par l’émission caractéristique en morse de la lettre B suivie d’une barre, les destroyers se coordonnent pour le grenader en triangulant sa position par radiogoniométrie. Les Allemands ignoraient ce dispositif et continuent d’envoyer réglementairement toutes les heures, un message indiquant leur point en code. Le capitaine s’étonnera que les autres sous-marins ne lui envoient pas leur point, mais c’était justifié par l’expérience ! La dernière partie du film montrera aussi le « ping » caractéristique des premiers sonars anglais sur la coque métallique du sous-marin échoué sur le fond, aptes à repérer une grosse masse métallique.

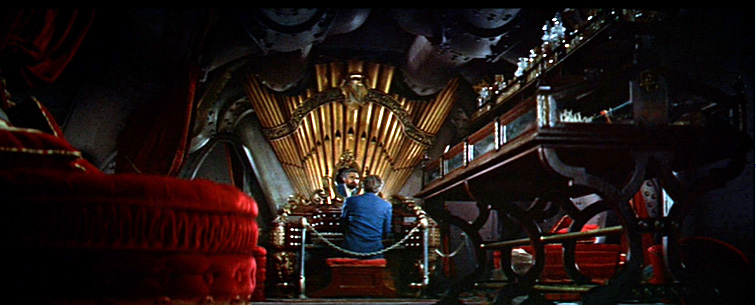

Dans le film, le U-96 va appareiller de la base bétonnée de La Rochelle. La veille, l’équipage et les officiers ont fait la grosse fête, surtout alcoolisée, avec des petites femmes. L’un des officiers a une amoureuse qui est enceinte de lui, il peine à la quitter et s’inquiète des « maquisards » qui lui feront sa fête si l’Allemagne perd la guerre. Le départ a lieu dans les flonflons, puis la croisière dans l’Atlantique se déroule en surface, comme si de rien n’était. Car la zone affectée au sous-marin par l’amirauté n’est pas propice à rencontrer des convois. Le gros galonné de « grand » amiral Dönitz fait le matamore devant Hitler, marmonne le commandant (Jürgen Prochnow), mais il n’est pas foutu d’organiser la surveillance des convois et la tactique efficace pour les chasser. C’est pourquoi le capitaine, qui voit que l’équipage s’ennuie et commence même à connaître des frictions, entreprend de torpiller une corvette qui passait par là. Sauf que celle-ci l’a repéré et fonce sur le sous-marin qui est forcé de plonger en catastrophe. Premiers grenadages, qui font quelques dégâts, mais réparables. Ouf !

C’est ensuite le message qu’un autre U-Boot a accroché un convoi et le U-96 se porte sur les lieux. Il lance trois torpilles qui font mouche, mais il est une nouvelle fois repéré par les destroyers, qui se relaient pour le traquer. Le grenadage provoque un incendie à bord et des voies d’eau, le sous-marin descendant à une profondeur limite pour sa coque. Mais il s’en sort une fois de plus parce que chacun fait bien son métier. Lorsque le U-Boot refait surface, les destroyers se sont éloignés avec le convoi et seul un pétrolier brûle sur la mer. Mais il n’est pas coulé et le commandant décide, on ne sait pourquoi, de l’achever avec une nouvelle torpille. Il aurait pu le laisser flamber, de toutes façons il était inutilisable. Des marins sont encore à bord qui tentent d’échapper au feu en se jetant à l’eau et en nageant vers le sous-marin en surface. Mais l’engin comprend déjà une cinquantaine d’homme et ne peut prendre en charge les rescapés. Il recule et s’efface dans la nuit. Cela a marqué les officiers, la guerre et ses exigences contreviennent à l’humanité et à la solidarité des gens de mer.

Retour à La Rochelle pour avitailler et réparer, sauf que… message radio codé : le U-96 doit rallier Vigo en Espagne, pays neutre, pour y refaire le plein de mazout et de vivres, puis aller en Méditerranée pour soutenir un Rommel en peine avec l’Afrique du nord, enfin La Spezia en Italie. Ce qui est suicidaire : passer le détroit de Gibraltar étroitement surveillé par les destroyers anglais est une risque élevé ! Berlin refuse même que le correspondant de guerre Werner (Herbert Grönemeyer) débarque à Vigo ainsi que le premier lieutenant ingénieur en chef (Klaus Wennemann) dont la femme vient d’être bombardée à Cologne.

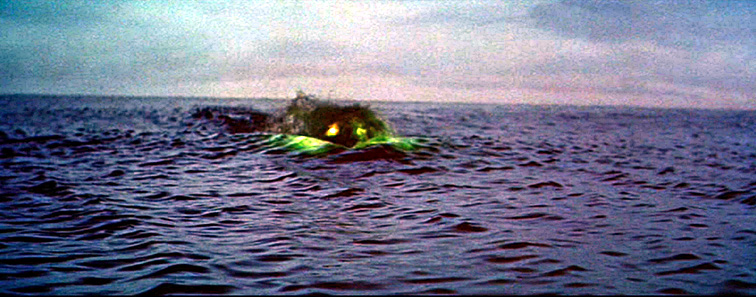

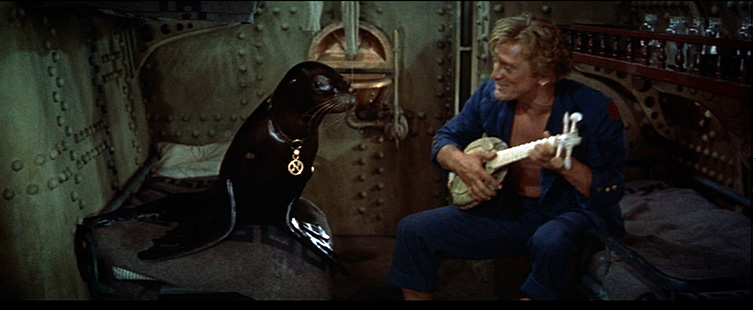

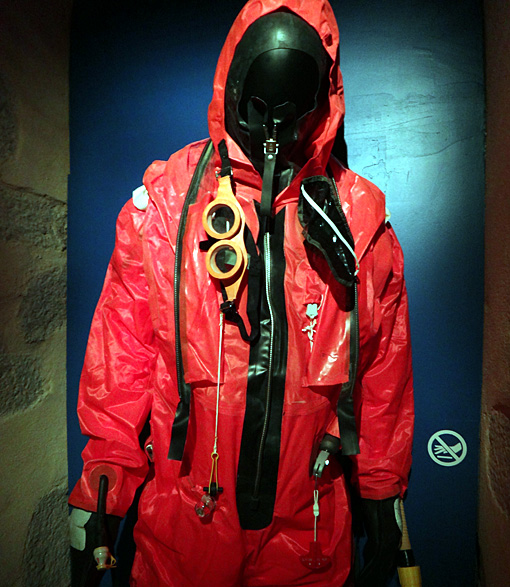

Le U-Boot va donc tenter de passer, en surface pour bénéficier du courant favorable dans ce sens, et pour avoir de la vitesse, puis en plongée une fois terminée l’étroitesse du détroit. La chance est avec eux au début, puis tourne. Un patrouilleur repère le sous-marin et la traque commence. Le U-Boot est obligé de plonger profond puis, endommagé par les charges sous-marines, ne peut se stabiliser. Il descend au-delà du cadran prévu pour la profondeur, à 280 m, heureusement arrêté dans sa chute par un banc de sable. La coque craque, des joints éclatent, des boulons sautent, mais la carcasse résiste quand même. Cependant, l’eau entre et les batteries sont noyées pour beaucoup. C’est alors que commence pour l’équipage la course contre la mort. Colmater, purger, gonfler, réparer le courant en joignant les batteries restantes, restaurer le diesel, enfin remonter et faire surface. Il était temps, l’air commençait à manquer ! C’est là que se révèlent les caractères, du chef-mécanicien Johann (Erwin Leder) qui craque puis se reprend en héros, au premier lieutenant qui se donne totalement, et aux hommes qui, épuisés, portent quand même des seaux pour évacuer l’eau.

Le U-96 n’a pas pu passer Gibraltar et est trop endommagé pour continuer ; il rallie La Rochelle, son port d’attache. Une fois à quai à La Pallice, dans les flonflons des autorités et des badauds… un raid aérien allié survient ! Tragique de l’histoire, le sous-marin qui avait vaillamment résisté à toutes les épreuves en mer avec un seul blessé est coulé à terre et son équipage décimé. Le commandant, atteint de plusieurs balles, n’a que le temps de voir disparaître complètement son bâtiment avant d’expirer, sous les yeux du correspondant de guerre navré.

La longueur permet le suspense tout en faisant connaissance avec chacun. Le spectateur vit l’aventure jusqu’au bout avec ses moments drôles, ses instants dramatiques et sa fin tragique. Les marins sont pris dans l’engrenage qui les dépasse, celui de la guerre, des folies d’un dictateur, de la mégalomanie ronflante d’un amiral, des ordres ineptes des bureaucrates à Berlin. Chacun fait son boulot et c’est cela l’héroïsme : faire ce qu’on doit au moment où on le doit – malgré sa peur et sa lassitude, malgré tout.

DVD Das Boot (Le bateau) version longue, Wolfgang Petersen, 1981, avec Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer, Klaus Wennemann, Hubertus Bengsch, Martin Semmelrogge, Sony Pictures 2004, 4h42 en 2 DVD, €14,12 Blu-ray €15,63

Commentaires récents