Cinq délicieuses nouvelles pour pimenter la subversion épanouie. EM., l’un des apôtres de Cambridge (Cambridge Apostles) qui a vécu avec sa mère sa vie durant, avait un grand-père pasteur. C’est dire s’il connait sa morale victorienne sur le bout des doigts. Dans ces nouvelles, parues soigneusement après sa mort, il avoue son plaisir, le prendre où il vient, sans autre souci que l’autre.

Il met en scène avec humour les embarras des conventions sociales, le moralisme sourcilleux des rombières pondeuses délaissées ou des vierges folles de ne pas être désirées. Lui aime les garçons. Tombé amoureux fin 1916 d’un Egyptien de 17 ans (il en a 20 de plus), il règle son sort avec humour dans l’Autre bateau, la troisième nouvelle du recueil. Il s’invente en jeune Lion (Lionel) de 12 ans jouant sur le bateau de retour des Indes avec un Noix de cacao du même âge mais moricaud à n’en plus pouvoir. Il le retrouve dix ans plus tard alors qu’il cherche une cabine pour les Indes et le jeune homme le dépanne – dans sa propre cabine. L’athlétique imberbe lieutenant anglais est séduit par le sinueux gracile indien et ils font l’amour, avec passion, après un prime émoi jadis, lorsqu’ils étaient à peine adolescents. Mais c’en est trop pour le Surmoi social. Lion ne peut accepter le grand écart entre sa race, sa caste et sa virilité – et son penchant sexuel et affectif. Il va rompre, radicalement. Car seule la fin peut résoudre l’impossible.

La nouvelle première qui donne son titre à la publication française donne la morale de l’auteur : Quelle importance ? Dans un pays imaginaire d’Europe centrale, la Pottibakie, le président de la République est le docteur Schpiltz. Son chef de la police, le comte Waghaghren cherche à le compromettre pour prendre le pouvoir. Il lui lance pour cela dans les pattes son épouse alors qu’il jouit de sa maîtresse, puis un gendarme sportif de 18 ans pour qu’il le séduise. A chaque fois, tout est prévu pour que le président soit surpris tout nu. Mais, après tout, quelle importance ? Tirer un coup ne compte pas si le plaisir est partagé entre pairs consentants. Et si tout le monde veut le savoir ? Qu’il le sache.

Une autre nouvelle renvoie le plaisir au paganisme cultivé, celui d’avant l’emprise chrétienne sur la conduite sexuelle de tous et de chacun. L’Annexe classique met en scène un conservateur de musée municipal, à Bigglesmouth (Grande gueule). La culture anglaise valorise le classicisme grec et romain et tout musée, même de province, se doit d’avoir ses statues. Justement, les statuettes féminines de Tanagra semblent amochées ; elles se sont déplacées comme douées d’une vie propre. La feuille de vigne que les chiennes de garde pour la Vertu puritaine obligent la statue d’un athlète grandeur nature à porter se détache toute seule. Pire, « le nu s’était disjoint de son socle et s’apprêtait à l’écraser ». La nature se révolte ainsi contre la morale, le naturel gréco-romain de la pudeur socialement imposée par l’Eglise. Le conservateur s’enfuit en se signant, sans oublier de verrouiller la porte du musée. Il réfléchira chez lui à ce qu’il y a lieu de faire du surnaturel. Mais sa femme lui apprend que son fils Denis, 14 ans, est parti à sa rencontre avec « quasiment rien dessus à part son short de football ». Il a gagné le match et voulait l’annoncer à son papa. Le musée est fermé à clé… mais le gamin a fauché le double. Le conservateur en émoi se précipite au musée et entend « un bruit délicieux : un petit gloussement » puis des grognements, un fou rire. L’éphèbe et l’athlète se sont rencontrés. Le conservateur fait le signe de la Croix – et tout se fige. « Dans les années qui suivirent, un groupe hellénistique intitulé la Leçon de Lutte devint la grande attraction de Bigglesmouth. (…) Regardez donc comme le frère aîné a plaqué le petit à terre. Regardez donc comme le petit prend bien la chose ». Une chute exquise.

Le Torque oppose la vierge sainte imbue de son christianisme fanatique et Marcian, son jeune frère de 18 ans plus enclin à profiter des plaisirs de l’ici-bas. L’autoritaire femelle porte bien haut sa virginité inutile aux hommes et prie tandis que son cadet la protège des tentations des Goths qui envahissent le pays tout en faisant produire la ferme. Il subit des outrages à sa place et gagne un torque d’or – que la chaste revendique comme son dû. « Tout acte fécond et passionné était mal » – voilà la doctrine enseignée par les chrétiens. Il faut rester chaste, ne pécher en rien et s’abstenir de tout plaisir. Ainsi sera-t-on déclaré « saint » et gagnera-t-on le Ciel – s’il existe. Mais la sainteté n’est pas la santé, « elle sévère, ascétique, voilée ; lui exposé à tous les vents et à tous les soleils ». Marcian rit sous cape. Lui sait comment sa sœur est resté vierge, certes pas avec ses prières et sa foi godiche que Dieu la protège elle toute seule. Euric le Goth a aimé Marcian et son plaisir les a sauvés. Car le plaisir, pris dans la joie et la santé, quelle importance ? Il ne concerne que les relations privées.

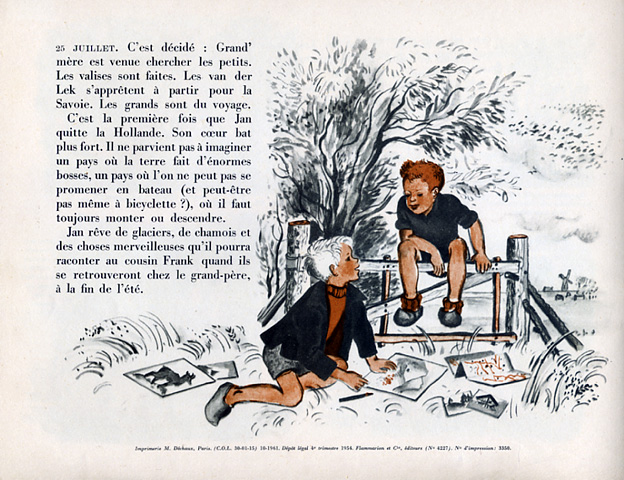

Edward Morgan (dit E.M.) Forster, Quelle importance ? (Short Stories), 1947, 10-18 1998, 181 pages, €6.00

Commentaires récents