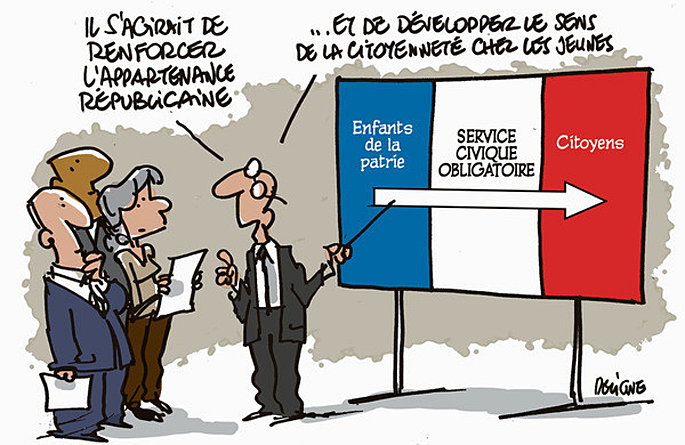

Voilà une idée simpliste qui plaît à Monsieur Toutlemonde (peut-être moins à Madame ou à Trans car – égalité oblige ! les trois sexes y seraient soumis).

Le refrain est connu : rien ne va plus, c’était mieux avant, les jeunes ont besoin d’être repris en main, la civilité et les valeurs ne sont plus respectées, l’école est laxiste et les « maîtres » ne maîtrisent plus rien, se contentant d’animer des classes anarchiques. En bref, comme disaient les vieux de 14 à leurs petits-enfants des années soixante, « il vous vaudrait une bonne guerre ».

Or la société a changé. Les valeurs d’autorité et de hiérarchie d’hier ne sont plus admises aujourd’hui où chacun se veut autonome, sinon « libéré » (sauf chez les communautaires qui privilégient leur clan et chez les sectaires qui ont peur de toute liberté et préfèrent obéir).

La jeunesse n’est pas uniforme et ne saurait se retrouver sous un même uniforme sans voir ressurgir ces plaies du service militaire d’hier qui étaient les exemptions, les pistons et la coopération. L’égalité obligatoire engendre inévitablement des inégalités de défilement, d’autant plus fortes que l’on est haut placé dans la hiérarchie sociale. Les seuls à subir seraient donc les pauvres en richesse, donc en pouvoir et en savoir, donc en relations. Les traditionnels se défileront, les rebelles défileront – mais pas sûr qu’ils ne subvertissent pas le « service » comme inutile.

Appliquer une pédagogie autoritaire sur la nostalgie du bon vieux service militaire, comme Bayrou, apparaît comme voué à l’échec à l’ère des smartphones interconnectés. D’autant que ceux qui le regrettent sont souvent ceux qui ne l’ont jamais fait, exemptés comme fous mais pas dangereux (P4) ou employés au ministère, voire « coopérants » dans les pays exotiques. Je fais partie des quelques 70% seulement de ma classe d’âge uniquement garçons qui ait réellement et concrètement accompli son « service ». Je n’y ai pas trouvé grand-chose à garder, même avec le recul, pas même une expérience sociale tant la discipline était inepte, les apprentissages dépassés et la vie de caserne d’une pauvreté intellectuelle et morale (voire sanitaire) criante.

Nos technocrates voudraient-ils donc refaire le coup des 35 h appliquées partout à tous de pareille façon ? On a vu ce qui en résultait… un décrochage de la productivité qui a duré plus d’une décennie par rapport à nos bons voisins qui se gaussaient de ces intellos se prenant pour des chefs d’entreprise comme Marie-Antoinette jouait à la bergère.

Si l’on veut renouveler les valeurs civiques dans la société, pourquoi ne pas passer par l’école ? Evidemment, il faudrait rendre obligatoire avec contrôles les heures d’éducation civique théoriquement prévues et rarement dispensées, si l’on en croit certains rapports… Il faudrait faire participer les élèves à la vie lycéenne autrement que par de vagues consultations préparées d’avance où la gent professorale garde la haute main sur l’ordre du jour et les moyens. Il faudrait encourager la pratique du débat oral et argumenté, ce dont sont bien incapables nombre d’enseignants qui ne savent même pas ce que c’est.

Il faudrait aussi – et ce n’est pas simple – réoccuper les « territoires perdus de la République » pour que la citoyenneté « égale pour tous » ait un sens quelconque. Vaste programme !

Non que cette utopie ne soit pas digne d’être considérée, mais procédons par ordre.

Le sens du devoir ne s’apprend pas par une initiation virile de quelques mois sous la férule des militaires, malgré le tropisme crypto-fasciste du tempérament français toujours porté à la révérence aux autorités et à l’Etat, vieil héritage romain, catholique et bonapartiste, avant de sombrer dans le pétainisme du « chef » et de se régénérer un temps dans le gaullisme du général.

S’il s’agit d’un « brassage des identités culturelles », je ne vois pas de quoi il peut s’agir, puisque la République est Une et indivisible et ne tolère pas de communautés particulières en son sein. Ses valeurs sont de culture française et pas multiculturelles, car il n’y a pas besoin de « service civique » pour constater les écarts entre les cultures. Et un « formatage » de quelques mois pour rattraper ce que ni l’école ni la société n’ont su bâtir sur une quinzaine d’années de socialisation est une douce illusion.

S’il s’agit d’un service « militaire », n’a-t-on pas peur de former de nouveaux terroristes bien plus avertis que les nuls qui bidouillent sur Internet ? A moins d’armer profs et citoyens majeurs, à l’américaine. Ou d’instaurer une surveillance continue et tatillonne bien au-delà du monde d’Orwell.

S’il s’agit de donner « à la jeunesse de France des causes à défendre, des combats à mener dans les domaines social, environnemental, culturel », selon les vœux du Président, il existe le service civique, déjà créé en 2010. Il n’est nullement obligatoire et connait un gros succès justement parce qu’il n’est pas obligatoire et qu’il est rémunéré : pourquoi ne pas le développer ? Car on s’aperçoit, petit détail de l’histoire, que les candidats sont cinq fois plus nombreux que les structures d’accueil ne le permettent aujourd’hui…

Ce coût, nerf de la guerre et du service, qui y a pensé ? Un rapport non publié estimerait le coût du service national universel pour 800 000 jeunes à au moins 2,4 milliards d’euros par an, selon Les Echos.

Les yakas sont faciles, les onfait nettement plus rares. Sauf à basculer dans ce nouveau dispositif TOUS les budgets de formation, d’insertion, d’aide au logement et à l’emploi pour ces jeunes sortis de l’école sans rien, ne sachant parfois même pas lire, qui représentaient en 2015 (derniers chiffres mystérieusement disponibles alors que nous sommes en 2018), 17% des Français de 15-29 ans hors système scolaire, emploi ou stage. Sauf à encourager le bénévolat obligatoire, ce bel oxymore des yakas de tous les faux cons.

Petite anecdote croustillante : « Emmanuel Macron, n’a pas effectué son service militaire grâce au report de sa date d’incorporation au motif de la poursuite d’études supérieures » est-il écrit dans la bible des badaunautes… Faites ce que je dis, pas ce que j’ai fait, est-il l’argument suprême pour imposer cette obligation à une jeunesse qui n’en veut pas ? Un nouveau « rapport » est demandé pour avril sur le sujet que les députés ont refusé de débattre en janvier.

Commentaires récents