Les petits intellos qui se réfugiaient avant-hier dans la révolution, hier dans la science-fiction et aujourd’hui dans la paranoïa du Complot mondial vont être contents : voici LEUR roman. Les arcanes font référence au secret, celui des alchimistes ; le chaos est la confusion et le désordre avant la génération du monde. Dans ce thriller, Maxime Chattam évoque le 11-Septembre pour lui faire terminer son roman à cette date ; il invoque les puissances occultes, humaines, bien humaines, pour dire le NOM (Nouvel Ordre Mondial). La paranoïa est le mode de fonctionnement compensatoire de tous ceux qui se sentent incompris, déclassé, prolétarisés. Dans ces années terminales des babyboumeurs au pouvoir, les places sont chères et la parano a de belles années devant elle !

Tout commence comme un roman pour ados des années 1960 : mystères et boules de gomme. Yael est une jeune femme quelconque qui vend des yeux dans une boutique antique du Paris ancien. Elle aperçoit du coin de l’œil des ombres qui la surveillent. Pire, ces ombres parlent, allument son ordinateur pour traiter du texte et des chemins de bougies noires pour la guider dans les sous-sols. Pourquoi les suivre, me direz-vous ? Par cette obéissance irrésistible qui fait décrocher le téléphone aux filles même quand elles savent qu’il s’agit du pervers qui a déjà appelé dix fois. Dressage de société de consommation et de bienséance bourgeoise. Yael entre donc dans le Jeu. On appelle son attention sur la symbolique du billet de 1 $, sur les coïncidences historiques des assassinats de Lincoln et de Kennedy, du naufrage du Titanic. Tout ce qui fait mystère pour les jeunots du 20ème siècle issus d’études médiocres et fascinés par la technique informatique. Yael a vaguement suivi une licence de lettres avant d’opter pour un boulot provisoire… qui dure encore deux ans plus tard (tout l’itinéraire de l’auteur, d’ailleurs). Son compagnon de travail est un fou de nature et de Heavy Metal, à demi autiste tant il se fout des gens comme de son premier slip. C’est toute une certaine jeunesse moyenne dont Maxime se gausse plus ou moins dans ses bajoues gonflées au Coca.

C’est dans ce vivier qu’il va puiser ses personnages, au début assez évanescents, dans la lignée de la littérature ado. Yael, au prénom de chèvre hébraïque, Kamel, fils d’ambassadeur arabe, et Thomas, le double de l’auteur, viril et sensible. Ce journaliste paranoïaque et pour cela expert en manipulation a « la trentaine, plutôt mignon, bronzé, le cheveu châtain et une barbe de trois jours, le tout emballé dans une chemise élégante et un pantalon de toile. Décontracté mais soigné » p.28. Si vous regardez la photo de Maxime, en page 2 de garde, vous reconnaîtrez aisément son portrait. Maxime Drouot, dit Chattam, est en effet né le 19 février 1976 à Herblay. Ajoutons que Tom a le regard clair, qu’il est musclé et attentif, et vous aurez le fantasme masculin des filles de 20 ans au début des années 2000. Entre eux ? Rien ou presque, que de l’aventure. Depuis le bar où elle le drague impunément à la piste dangereuse qu’ils suivent tous les deux, poursuivis par des tueurs et guidés par les Ombres. Malgré quelques traits torrides du style « Yael s’empressa de se déshabiller pour ne garder que son slip et enfila la combinaison » de plongée (p.277) ou, pour Thomas, « la chemise s’ouvrait jusqu’à la naissance des pectoraux » (p.204), le sexe n’aura sa place qu’à la page 443 seulement ! Je vous l’avais dit, ça commence comme une aventure pour ados, officiellement timides et intimistes lorsqu’il s’agit de baiser.

Sauf que les ados en question ont autour de la trentaine et sont donc un tantinet attardés. Les arcanes vont les faire basculer. Commencé comme un Da Vinci Code light, le thriller tourne, vers la moitié, au genre Millenium (tous deux captivants). Les ados enfin adultes découvrent le rationnel… L’un de ses noms est la logique des causes. « Chaque chose est une apparence », disent les Ombres, « la découvrir c’est la connaissance du monde, le pouvoir » p.129. Nul alchimiste n’aurait mieux dit, nul franc-maçon non plus, les seconds étant issus des premiers. Nous voici donc dans le fantasme toujours vendeur du Complot planétaire des Maîtres du monde, composés des élites cooptées dans ce club très fermé des ‘Skull and Bones’ dont Georges W. Bush a fait partie. Eugène Sue avait déjà publié de telles choses à la fin du siècle 19ème… Pourquoi Yael se trouve-t-elle embringuée dans ce grand Jeu ? A elle de le découvrir, avec l’aide virile et observatrice de Thomas.

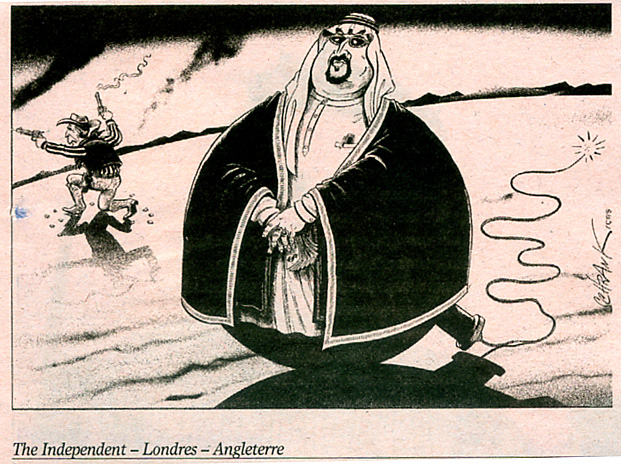

En contrepoint, le lecteur est incité à voir, dans l’histoire qui se fait, une vaste Conspiration destinée à imposer le pouvoir de quelques-uns et à éliminer les gêneurs. Des « extraits du blog de Kamel Nasir » rythment en chronologie décalée le récit. Il est expliqué pourquoi Georges W. Bush s’est entendu avec les Saoudiens – et la famille Ben Laden – pour permettre cet attentat qui allait conforter la droite religieuse et nationaliste de l’équipe Rumsfeld au pouvoir. Cela pour le plus grand bénéfice de l’industrie de l’armement et du pétrole, pour les services secrets et les élites cooptées de l’économie-monde. Cette paranoïa complotiste est assez risible après coup : Rumsfeld n’a-t-il pas été viré avant même que George W. Bush ne quitte la Maison-Blanche ? Le président suivant n’a-t-il pas été un Noir sorti des classes moyennes et ayant œuvré dans le social à Chicago ? Où sont donc ces ombres si puissantes, sensées tirer toutes les ficelles ? Où sont ces gros sous de l’armement dans l’élection du successeur de Luther King ? Seraient-ils auprès des oligarques de Poutine qui ont tiré les ficelles de l’anti-Hillary dans les dernières élections américaines ? Le bouffon Trump est capable de n’importe quoi, mais surtout pas d’un complot organisé et pensé en équipe !

Reste une histoire bien enlevée, aux phrases courtes, à l’action rebondissante et à la psychologie sommaire de rigueur dans ce genre de thriller. Bien que nettement meilleur sur la fin qu’au début, mon avis est que le jeune Maxime n’est pas encore assez mûr pour écrire comme les pros. J’avais gardé un meilleur souvenir littéraire du 5ème règne. Cela viendra, né en 1976, Maxime n’a que trente ans pour Les arcanes du chaos et l’on s’attache à son double narcissique Thomas.

Maxime Chattam, Les arcanes du chaos, 2006, Pocket décembre 2009, 560 pages, €8.30

Commentaires récents