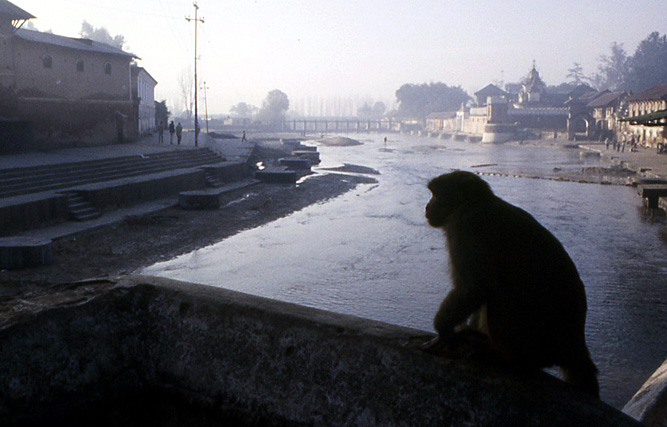

La nuit est bonne, mais pas le petit-déjeuner. Il comprend une omelette grasse, des crispies au lait d’un goût douteux, un café transparent… Brume et froid. Que ce paysage est humide ! Nous prenons le bus jusqu’à Pashupatinath, un complexe de temples au bord de la rivière Bagmati. Le soleil se lève et fait des effets de gloire avec la brume. Le complexe est construit partout, sculpté de dieux et de déesses sur toutes les faces.

Le culte a lieu dans la rue. On se salue, on fait tourner inlassablement les moulins à prières, on sonne la cloche pour appeler le dieu ou éloigner les démons, peut-être les deux successivement, d’ailleurs. On touche la statue en trois endroits avec de la poudre vermillon. Enfin on se plaque un point rouge au milieu du front avec l’index, le tika. Fin de la cérémonie.

Ici, tout est mélangé, la prière, les ablutions, la restauration. On se lave rituellement dans la rivière aux eaux paresseuses, sales de limon et de détritus divers – mais sacrée. Un sâdhu crasseux médite au soleil ; des enfants jouent ; des vieilles vendent des légumes assises par terre.

Sur le ghât crématoire, devant le temple réservé aux hindous, une famille fête un petit garçon de six mois. Il s’agit de la cérémonie du « premier riz », l’âge où il est sevré et quitte le sein pour commencer à se nourrir de bouillies. On lui a fardé les yeux comme Cléopâtre, on l’a enveloppé dans un châle safran aux paillettes brillantes. Il est tenu dans les bras. Le père réalise une photo de famille. Les touristes que nous sommes en profitent pour attraper quelques images touchantes aussi.

Sur les toits des temples et des petits stupas, des singes bondissent en bandes jacassantes. Avides et sans mémoires, ils sont la parfaite illustration de ces « foules démocratiques » selon Rudyard Kipling dans Le livre de la jungle. Je comprends ici pourquoi. Certains temples sont peints. Une sorte de yéti poilu, tout noir, exhibe son sexe et sa langue, tous deux roses. Un squelette lui fait face, tracé à la peinture rouge, un symbole en point d’interrogation inversé sur le bas ventre, comme une énergie qui se relève. Ganesh, statue de pierre, un peu plus loin, reluit de sang frais ; il paraît gras et satisfait.

Pashupatinath est serré, crasseux, grouillant. Je ressens peu de sacré en ce lieu.

Nous reprenons le bus sur la route défoncée. La voirie est en si bon état que le véhicule passe à côté des ponts ! Ils ne doivent pas être assez solides pour supporter son poids. Dans les virages, de grands coups de klaxon préviennent de l’arrivée du monstre : femmes, vaches et gosses, rangez-vous ! On traverse des villages typiques dont la vie se passe dans les rues, même un 30 décembre, comme aujourd’hui, dans le froid et l’humidité. Tara nous parle de temples. Elle a des expressions fleuries en français, comme « elle avait trouvé tous les moyens de faire sa crise », avouant d’ailleurs « je parle de mal en mal ».

Au temple de Bairajogini, elle nous montre une sculpture de « marin monstre ». Ce personnage fantastique qui a arpenté toutes les mers du monde s’avère un gros cétacé, un monstre marin bien traditionnel. Pour accéder au temple, il faut monter à pied un interminable escalier. Une bande de gamins s’est mise à danser autour du bus. Un jeune nous accompagne quand nous sortons. Il parle anglais et s’appelle Rassendrar. Il a 16 ans, me dit-il. Il est gentil, bien vêtu, les traits réguliers, l’air d’un gamin grandi trop vite, pas très mûr pour l’âge qu’il donne, et je ne sais pas trop ce qu’il fait dans la vie. Des singes sautent partout de murs en murs, nourris le samedi par les fidèles. Le temple est leur demeure.

Nous essayons le « trou des péchés », un rocher percé d’une lucarne où, si l’on parvient à passer le corps, on est purifié. Annie manque de rester coincée, mais Lily passe. Seuls les gamins n’ont aucun problèmes, ils sont purs d’office ! Un moine nous ouvre un petit sanctuaire dédié à un sage récent qui a reçu la foudre. L’autel est garni de gadgets en vitrine, une photo, des lampes à huiles devant elle, des fleurs, un plateau à offrandes rempli de grains de riz flanqués de quelques billets. Les cercopithèques, copains de Christine qui en a disséqué d’autres, s’épouillent et se chamaillent parmi les sculptures en bois des toits. Un peu plus bas, des fidèles accomplissent encore des sacrifices d’animaux à Kali. La déesse aime le sang. On peut apercevoir son rocher d’offrande, rouge et nauséabond et des restes de plumes sanglantes par terre.

Nous reprenons le bus, puis marchons un peu à pied, vers le village de Sakhu. Les boutiques sont ouvertes sur la rue, des enfants grouillent partout, des légumes sèchent à terre, des temples s’élèvent dans tous les coins. Ici, il y a des couleurs. Christine a une théorie sur notre déception à propos des couleurs du Népal, qui ne sont plus ce qu’elles étaient. Muriel Cerf a écrit son livre dans les années soixante-dix, au moment où l’occident ne s’habillait que de couleurs ternes, bien austères et bien bourgeoises (qui sont revenues dès le milieu des années 1990, d’ailleurs). D’où son étonnement de se trouver plonger dans cet appendice de l’Inde où les vêtements sont vifs et bigarrés. Aujourd’hui (1988), la mode d’Occident a adopté les mauves et les roses vifs rapportés par les ex-routards reconvertis dans la pub. Le contraste apparaît donc moins grand. Et les gens importent des jeans et des tee-shirts de l’Inde au lieu de s’habiller de tissus traditionnels, ce qui renforce la fadeur que nous percevons. Le raisonnement est séduisant.

Nous montons au temple de Cangunarayan et pique-niquons juste avant de l’aborder, dans la montée. Le temple est superbe, en carré avec un sanctuaire central très sculpté. Des adolescents font de ce temple un but de promenade. Le site est beau, on y rencontre les autres. Nous descendons ensuite vers Jhankel, parmi les rues non pavées où s’affairent les locaux. En stop, nous empruntons la benne d’un camion qui passe, puis le bus nous rejoint et nous conduit à Bhaktapur.

Commentaires récents