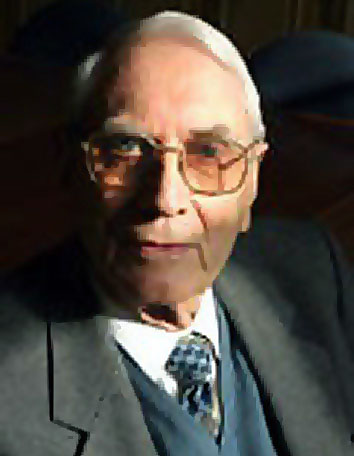

Pierre Hadot (1922-2010) est un philosophe issu du catholicisme et spécialiste de la philosophie antique, élu professeur au Collège de France en 1982. Il a traduit Plotin et Marc Aurèle. Pour lui, la philosophie n’est pas un système comme une Bible, mais une voie au sens oriental, une manière de vivre au sens de Montaigne (que l’auteur a abordé vers 14 ans). Elle enseigne qu’il faut apprendre à mourir. Ce qui veut dire quitter l’horizon borné de son petit moi pour voir le monde d’en haut, dans l’universel humain puis dans le grand Tout – mais surtout expérimenter par la pratique tout ce que l’existence peut offrir de beauté, de joie et d’infini.

Dans ce livre d’entretiens avec un historien américain pour qui ses livres ont changé la vie, et d’une maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales spécialiste des philosophies à la fin de l’Antiquité, il livre avec simplicité son parcours professionnel, intellectuel et spirituel. Ce n’est pas un livre de philosophie, mais l’on y philosophe à chaque page. C’est-à-dire que l’auteur comme ses interlocuteurs réfléchissent ensembles sur des sujets tels que le discours philosophique, l’interprétation des auteurs anciens, l’expérience intuitive, les exercices spirituels (qui ne sont pas l’apanage des religions), la philosophie comme existence, ce qui est « inacceptable » et l’investissement plein dans le présent.

On ne saurait rendre compte de tout dans une note aussi brève. Après une enfance et une adolescence catholique, puis une vie de chercheur et d’enseignant, arrivent les deux-tiers les plus intéressants du livre. Nous en choisissons quelques thèmes majeurs : une manière et un choix de vie, le problème de l’interprétation, le désir à l’origine de philosopher, le problème du mal.

La philosophie, à l’origine, répond à des questions. D’où la forme des dialogues de Socrate, des commentaires d’Aristote, l’exégèse des textes anciens. Ce n’est qu’avec la modernité que l’on compose des systèmes.

Ils sont moins destinés à apprendre à bien vivre et à former l’esprit comme dans l’antiquité, qu’à exposer une doctrine personnelle, une somme. « Cette évolution s’explique par des facteurs historiques et institutionnels. Dans la perspective étroite des Universités, comme il s’agit de préparer les élèves à l’étude d’un programme scolaire qui leur permettra d’obtenir un diplôme de fonctionnaire et leur ouvrira une carrière, le rapport personnel et communautaire doit nécessairement disparaître, pour faire place à un enseignement qui s’adresse à tous, c’est-à-dire à personne » p.99. Retenons donc que les professeurs en sont en rien philosophes, mais des technocrates du savoir.

Or le discours philosophique n’est pas la philosophie ; la philosophie, c’est la pratique, le vécu. Ce pourquoi l’auteur reconnaît « en Socrate le philosophe par excellence, dans la mesure où, vivant d’une vie simplement quotidienne, il la transfigure par la conscience qu’il a de l’infinie valeur de chaque instant de cette vie quotidienne » p.199.

Des propos antiques, il est difficile de cerner le sens intégral de nos jours. Pas question de prendre le texte comme les fondamentalistes religieux ou professoraux le font. « Tout au contraire, la perspective historique et psychologique est très importante en histoire de la philosophie, parce qu’il s’agit toujours de replacer les affirmations des philosophes dans le contexte social, historique, traditionnel, philosophique, dans lequel elles se situent » p.204. Jeu de langage, exercice spirituel, valeur mythique, sont des moyens au service de l’intention qui est d’enseigner. « Il faut s’attacher avant tout à suivre le mouvement, les méandres de la pensée de l’auteur, c’est-à-dire finalement les exercices dialectiques et spirituels que le philosophe fait pratiquer à ses disciples, par exemple, en reprenant l’exposé à partir de différents points de départ, comme c’est le cas chez Aristote… » p.149.

La philosophie est au fond chose simple et vivante « J’ai appris dans Montaigne l’importance de la simplicité, le ridicule du pédantisme » p.199. Puis dans Platon les liens de l’amour et de la sagesse : « L’amour d’un beau corps est déjà, en puissance, l’amour de la Beauté éternelle. Il s’explique par l’attraction de celle-ci. La démarche philosophique a donc pour moteur le désir (…) La dimension de l’amour donne à la philosophie le caractère d’une expérience vécue, vivante, d’une présence. C’est vrai de Platon, mais aussi de toute philosophie » p.204.

Ce pourquoi il n’y a pas d’inacceptable « par principe », abstraitement, mais une empathie humaine : « c’est qu’il ne faut pas perdre la tête avec celui qui souffre, mais l’aider réellement à surmonter sa souffrance » p.243. Nombre de bobos et de « pseudo-intellos » (comme dit la ministre) pourraient prendre utilement des leçons de sagesse auprès de Pierre Hadot. S’indigner ne débouche sur rien si l’on en reste aux « principes » ; il est préférable de proposer des pistes pour réduire la souffrance et en traiter les causes.

« Les stoïciens considéraient qu’il n’y avait de mal que dans la volonté de l’homme » p.249 – le monde, lui, est indifférent aux « valeurs » et aux « jugements ». Reconnaître que tout être est une partie de l’univers, qu’il contribue au mouvement général, permet d’accepter le monde tel qu’il est et – en même temps – de combattre le mal moral et l’injustice. Car le combat est contre des hommes faillibles et ignorants, pas contre le monde ici-bas – sauf à quitter la philosophie pour la croyance religieuse.

Pour cela, il nous faut quitter l’illusion des grands principes et ne plus avoir la vanité des seules idées. « Ne plus se projeter dans l’avenir, mais considérer en elle-même et pour elle-même l’action que l’on fait, ne plus regarder le monde comme le simple cadre de notre action, mais le regarder en lui-même et pour lui-même. Cette attitude (…) permet tout d’abord de prendre conscience de la valeur infinie du moment présent (…) des moments de demain. (…) Mais elle permet aussi de prendre conscience du sérieux de chaque moment de la vie » p.254. Faire comme d’habitude, mais comme si c’était la dernière fois…

Sous des dehors bénins, dans une langue qui se lit facilement, une grande leçon de sagesse par un méditant dont la vie exemplaire de chercheur pourrait en remontrer à beaucoup.

Pierre Hadot, La philosophie comme manière de vivre – entretiens avec Jeannie Carlier et Arnold I. Davidson, 2001, Livre de poche 2010, 284 pages, €6.10

Commentaires récents