Premier roman de l’enfant terrible des arts italiens, Pasolini raconte l’existence de débrouille des gosses de la banlieue de Rome après la guerre. Né en 1922, il avait 22 ans en 1943 lorsque débute le premier chapitre ; il n’a pourtant habité la banlieue de Rome avec sa mère qu’en janvier 1950. Il s’attache comme un grand frère au Frisé, un gamin de 12 ans qui fait sa communion et sa confirmation dans la foulée. Ici, dans la banlieue capitale, l’Italie reste traditionnelle, à peine sortie de la campagne malgré les usines qui attirent du monde. La mamma reste à la cuisine et à la lessive, cognée par son mari qui va se saouler après le boulot, couverte de gosses par absence de toute contraception – interdite par les eunuques d’Eglise.

Pasolini n’est pas tendre avec « les institutions », qu’elles soient politiques (le fascisme puis la chienlit démocrate-chrétienne), l’Eglise (où les curés expédient les messes et les enterrements), les syndicats (communistes) qui ne se préoccupent pas du Lumpenproletariat. Mais les gosses s’en foutent, livrés à eux-mêmes en bandes d’âges dès qu’ils savent marcher, comme dans les pays arabes. Le climat de Rome en été rappelle d’ailleurs le Sahara avec son soleil implacable qui décourage tout labeur et la poussière des rues qui donne constamment soif. Sa description de Rome vue d’un camion à ordures au chapitre V donne le ton : « Le camion, filant dans ce quartier chic, pris la via Casilina, frôla de sa puanteur toute fraîche des immeubles de pauvres gueux, dansa la samba le long de chaussées transformées en écumoires et dont les trottoirs prenaient l’aspect d’égouts, passa entre de grandes passerelles défoncées, des palissades, des échafaudages, des chantiers, des zones entières de masures, croisa la ligne du tram de Centocelle plein d’ouvriers en grappes sur les marchepieds et parvint par la via Bianca aux premières habitations de la Borgata Gordiani isolée au milieu d’un petit plateau, comme un camp de concentration, entre la via Casilina et la via Prenestina et fouettée par le soleil et par le vent ».

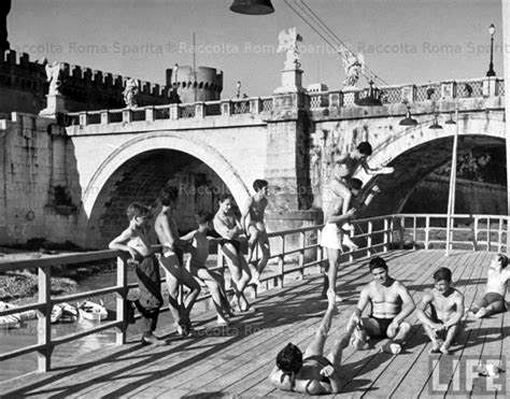

Les gosses vivent dehors tout le jour, en loques. Ils s’agglutinent au bord du Tibre et de l’Aniene pour se baigner à poil dans les eaux sales et huileuses où passent au fil du courant des caisses de bois et des cadavres de rats. En face, l’usine d’eau de Javel. On s’y ébroue, on apprend à nager, on s’y noie. Car les gamins veulent faire comme les grands sans en avoir toujours les moyens. Les petits sont bizutés, vêtements cachés pour qu’ils restent tout nu, claqués pour qu’ils chantent, ligotés et entourés d’herbes auxquelles ont met le feu pour faire comme les Peaux-rouges. Mais cela ne dérape jamais dans la violence mortelle comme chez les adultes qui jouent trop volontiers du couteau. Car, malgré tout, la société façonne les jeunes sauvages : dans le premier chapitre, le Frisé à 12 ans plonge et nage pour sauver de la noyade une hirondelle dans le Tibre ; dans le dernier chapitre, le même Frisé après « redressement » en prison et au travail, laisse finalement se noyer Gégène, un gamin de 10 ans qui voulait traverser le fleuve malgré le fort courant. Chacun pour soi, enseigne la société bourgeoise.

La violence est celle de la société : du manque de logements, du travail abrutissant sous-payé, du prix des denrées. Les familles réfugiées, déplacées, expulsées, habitent des bidonvilles, les écoles désaffectées (qui parfois s’écroulent sur eux), les habitations bon marché, les HLM qui ne cessent de se construire à la va-vite autour de Rome. Elles s’entassent à six ou huit dans une seule pièce, séparée du coin cuisine par un rideau. Les frères couchent avec les frères, tête-bêche, les sœurs avec les sœurs (ou parfois avec le père). La pudeur n’existe guère et les garçons baisent dès 13 ans. Ils chapardent, récupèrent, se servent, volent, se prostituent parfois pour quelques centaines de lires. L’amitié n’est guère que de la camaraderie solidaire, le sentiment ne pouvant s’épurer à cause des conditions matérielles. Nul n’hésite à voler son copain en l’attirant entre les cuisses d’une grue pour détourner son attention, comme le Frisé en fait l’expérience à 14 ans sur la plage d’Ostie.

L’univers suburbain est sous le règne du plus fort, la virilité affichée et les filles laissées de côté. Les garçons se regardent, s’admirent, se soutiennent. Lorsqu’ils roulent à poil dans la boue des rives, leur gourdin se dresse parfois ; lorsqu’ils sortent le soir, ils peignent leurs cheveux un peu trop longs de gouape et enfilent à cru des pantalons moulants et des marinières très lâches au col. L’homosexualité reste mal vue par l’Eglise, par la société, par le virilisme garçonnier, mais reste une tentation permanente et les très jeunes se livrent volontiers aux « pédoques » venus du centre pour gagner quelques sous comme il est dit plusieurs fois. C’est ce qui fit scandale à la parution en 1955, suscitant même un procès en pornographie de la part des catholiques bien-pensants comme jadis pour Flaubert, Baudelaire et Byron. Les communistes ont négligé le réalisme du sujet pour reprocher l’absence de perspectives (politiques). La justice italienne a été moins partiale et Pasolini fut acquitté parce qu’il se contentait de décrire la société des jeunes et leur parler franc. Aujourd’hui, le lecteur n’y voit rien de très scandaleux tant les mœurs ont évolué et qu’ont explosé les outrances des écrivants (souvent vains) qui veulent se faire remarquer.

Ils sont apolitiques, rebelles, sans famille – mais ils sont la vie, ces gamins laissés à eux-mêmes. Ils subissent le destin et s’y débrouillent. Pasolini ne les juge pas mais décrit de façon neutre leurs petites histoires et leur milieu. C’est ce qui rend le roman attachant malgré la langue, difficile à lire en italien et a fortiori à traduire. Car les ragazzi parlent l’argot du Trastevere, un romanesco abâtardi. Le jeune plâtrier Sergio Citti, de onze ans plus jeune que Pasolini et qui fut probablement son amant, l’a appris à l’auteur, initialement frioulant. J’ai lu Les ragazzi dans la traduction 1958 de Claude Henry parue en Livre de poche en 1974 à l’occasion de la sortie du film de Bolognini Les garçons (concentré sur les plus âgés), mais l’argot français utilisé a bien vieilli. Je ne connais pas la nouvelle traduction de Jean-Paul Manganaro mais elle est plus récente, donc probablement plus accessible aux lecteurs d’aujourd’hui.

Pier Paolo Pasolini, Les ragazzi (Ragazzi di vita), 1955, Points 2017 nouvelle traduction de Jean-Paul Manganaro, 288 pages, €8.60 e-book Kindle €7.99

DVD Les Garçons (La notte brava), Mauro Bolognini, 1959, avec Rosanna Schiaffino, Elsa Martinelli, Laurent Terzieff, Jean-Claude Brialy, Anna-Maria Ferrero, Carlotta films 2010, 1h30, €6.22

En savoir plus sur argoul

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Commentaires récents