L’Orient (moyen) était le rêve romantique, le voyage d’une vie. Maxime Du Camp était parti en Orient en 1844, l’année où il est devenu l’ami de Flaubert. Gustave s’est mis à en rêver, surtout après avoir voyagé en Italie en 1845. En 1847, il randonne à pied et en voiture trois mois en Anjou, Bretagne et Normandie avec Maxime Du Camp. L’amitié se consolide, le rêve se développe, un long voyage est désormais envisageable. Maxime veut repartir en Orient pour photographier, ce qui est neuf en ce temps ; Gustave, à 28 ans, veut en être. Non pour publier (il gardera ses carnets pour lui) mais pour « la sensation ». Voir et sentir valent mieux que tous les livres et l’on sent bien plus fort quand on est jeune. L’Orient lui inspirera les romans et contes qui révéleront son talent : Salammbô, la Tentation de saint Antoine version 2, Hérodias…

Il lui faudra un an pour convaincre sa mère, six mois de préparation, nécessitera six cents kilos de bagages, un domestique appelé Sassetti, deux ordres de mission des ministères de l’Instruction publique et de l’Agriculture pour favoriser les autorisations locales de visites – et durera pour Flaubert 19 mois. Les compères visiteront Egypte, Liban-Palestine (Syrie), Rhodes, Asie mineure (Turquie), Grèce, Italie. Mais pas la Perse, pourtant prévue au départ, mais dangereuse d’accès ; Flaubert y renoncera sur les instances de maman… Il est vrai qu’il est sujet à des « crises nerveuses », en fait une épilepsie due à une ancienne syphilis. Ce qui ne l’empêchera pas de coïter avec enthousiasme les almées, courtisanes et autres putains d’Egypte et d’ailleurs. Il tombera même amoureux de Kuchiuk-Hanem, célèbre fille de joie dans la trentaine qu’il baisera plusieurs fois la même nuit (« coup » puis « recoup », écrit-il sobrement). De quoi choquer les lecteurs de la première édition (posthume) en 1910, aussi prudes et coincés que les islamistes rigoristes aujourd’hui. L’éditeur Conard – c’est son vrai nom – a expurgé soigneusement ces baisades et autres allusions au sexe.

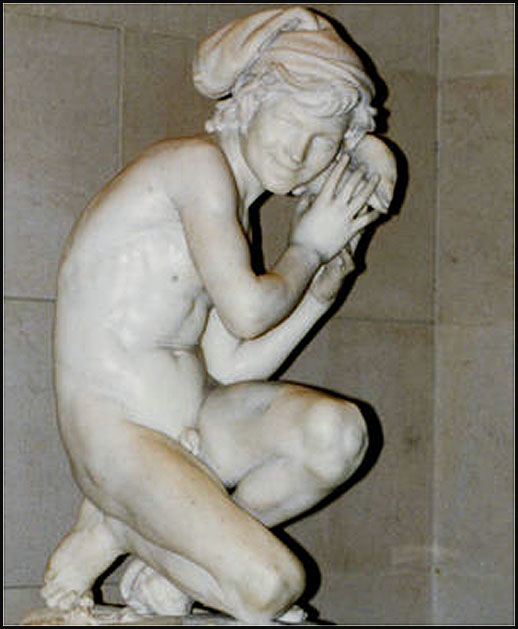

L’Orient représente à l’époque cet espace de liberté sexuelle que l’Europe a réduit et Gustave comme Maxime en profitent, avides d’expériences avec, pour Flaubert, le goût des gens. Contrairement à ce que croient certains, Flaubert n’a eu qu’une ou deux expériences homosexuelles « pour voir » avec un jeune garçon de bain en Égypte ; il ne l’évoque pas dans ces carnets « sérieux » mais en passant dans sa Correspondance à ses amis masculins. Il relate en revanche pour la couleur locale les anecdotes piquantes qu’il a recueillies : « Il y a quelque temps un enfant sur la route de Choubra [5 km au nord du Caire] se faisait enculer par un singe » (p.624 Pléiade). Ou encore à Damas, raconté par le supérieur des Lazaristes : « M. Guyot a surpris, ces jours derniers, deux de ses élèves, âgés de douze ans environ, qui s’entreculaient à la porte du couvent ; l’un d’eux avait appris la chose d’un chrétien qui l’avait dépucelé moyennant la somme de vingt paras. Selon le supérieur, la pédérastie est ici excessive » p.793. Il semble que les psys aient aujourd’hui remplacés les curés en faisant du traumatisme l’équivalent scientifique du péché originel, mais l’interdit social à l’expérimentation sexuelle des adolescents reste sans changement. Gustave préfère les femmes, il aura même le coup de foudre pour une inconnue en Italie (p.1012). Ce ne sont que descriptions du visage, de l’allure, des seins à demi découverts pour l’allaitement de celles qu’il rencontre. Êtres vivants ou statues, Flaubert ne voit que les femmes – en Égypte, en Grèce, en Italie, les hommes, les vieillards et les éphèbes ne lui sautent pas aux yeux.

Il a beaucoup lu avant de partir mais cite peu ses références durant le voyage (contrairement à Maxime qui les confirme, les infirme ou les complète en érudit). Flaubert préfère le vivant, le matériau brut, la sensation. Ce pourquoi il décrit longuement visages ou paysages, statues ou monuments, comme si la photo n’avait pas été inventée. « J’ai vu une petite fille de douze ans environ, nue, charmante, avec son petit caleçon de cuir battant sur ses cuisses et ses petites mèches tressées tombant sur ses épaules – ses yeux d’émail souriaient – ses reins cambrés – elle avait un petit collier rouge et des bracelets à grains bleus. Elle portait un panier dans une pauvre maison et elle en est ressortie » p.671. C’est parfois fastidieux à lire, mais c’était surtout pour lui un aide-mémoire, pour affiner sa plume, un exercice de précision, de concision et d’exactitude. D’où le ton parfois détaché qu’il prend pour décrire les turpitudes, la misère des mômes, la bêtise brutale des muletiers envers un chien ou la crasse des femmes dans les montagnes d’Asie mineure. D’où l’aspect parfois « peinture », chaque mot étant un trait de pinceau pour composer un ensemble en couleurs.

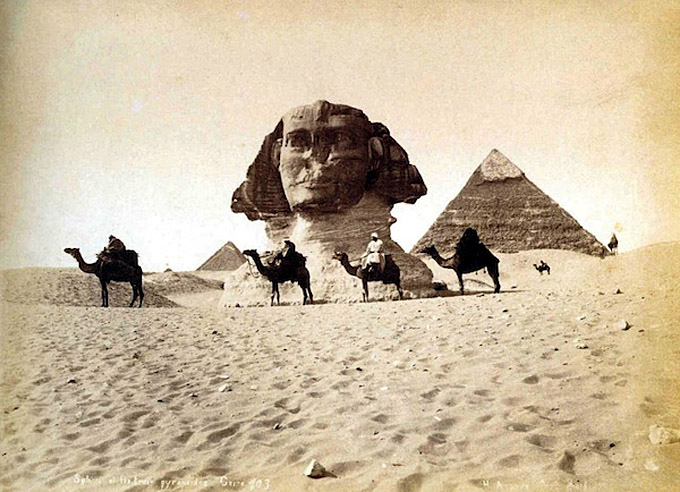

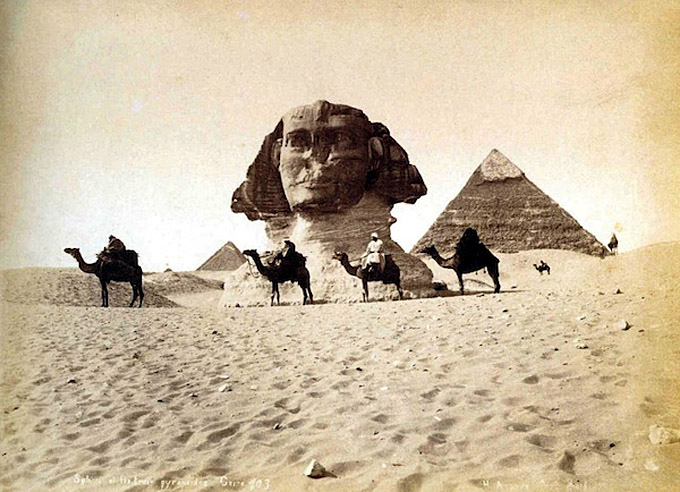

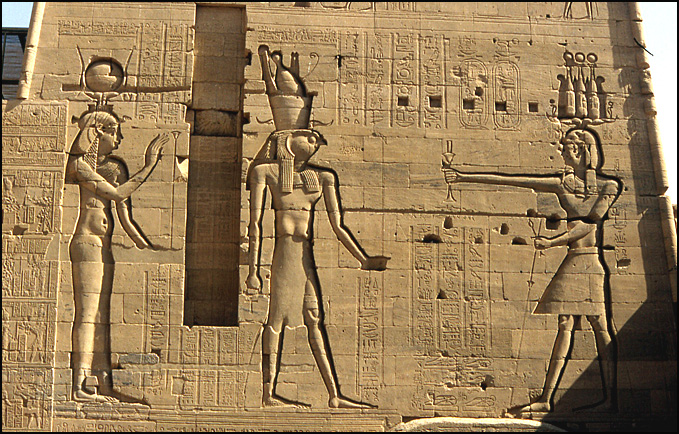

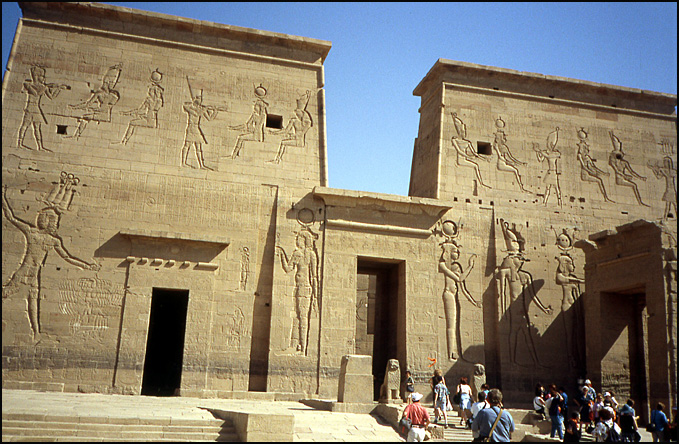

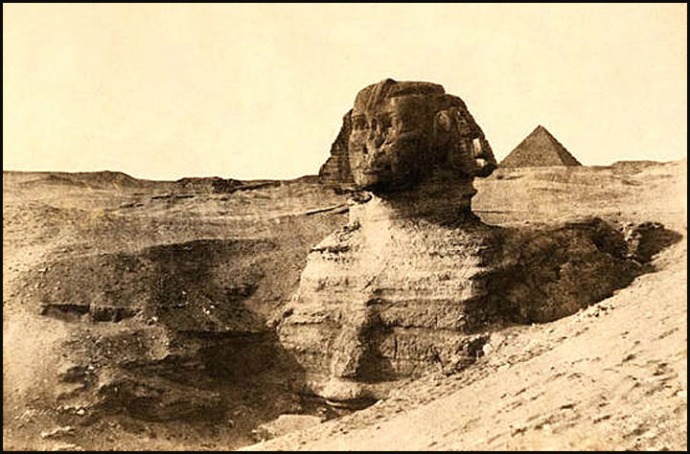

Il a aimé en Égypte les chameaux (« la première chose [que j’ai vue] sur la terre d’Égypte » p.613 ; ils apparaissent hiératiques comme des vaisseaux de haut bord chaloupant au-dessus du khamsin, ce vent qui soulève le sable au ras du sol, leur face a parfois des ressemblances risibles avec des personnages connus. Il a ressenti une intense émotion en découvrant le Sphinx : « il nous regarde d’une façon terrifiante » p.626. Il a vécu une jouissance indicible devant Thèbes, qu’il tente pourtant d’exprimer en mots dérisoires : « C’est alors que jouissant de ces choses, au moment où je regardais trois plis de vagues qui se courbaient derrière nous sous le vent, j’ai senti monter du fond de moi un sentiment de bonheur solennel qui allait à la rencontre de ce spectacle ; et j’ai remercié Dieu dans mon cœur de m’avoir fait apte à jouir de cette manière. Je me sentais fortuné par la pensée, quoiqu’il me semblât pourtant ne penser à rien – c’était une volupté intime de tout mon être » p.658. Il a aimé les couchers de soleil fulgurants sur le Nil, avec les nuances du rouge vif au bleu pâle du ciel ; le dégradé d’ombre des montagnes au Liban. Bon vivant, blagueur et bien accepté, il n’hésite pas à « régaler de Vénus nos trois bourriquiers moyennant la somme de soixante paras » (p.643) – autrement dit à leur payer des putes.

Il est aussi capable d’impatience, de spleen, de mélancolie de l’exil ou de la destinée, d’ennui qui le saisit et l’empêche de faire quoi que ce soit. Jérusalem, après un émerveillement devant ses murailles, le déçoit. Cette ville arabe est d’une crasse indicible : « Jérusalem me fait l’effet d’un charnier fortifié – là pourrissent silencieusement les vieilles religions – on marche sur des merdes et on ne voit que des ruines – c’est énorme de tristesse » p.754. De même au Saint-Sépulcre : « Ce qui frappe le plus (…) est la séparation de chaque église, les Grecs d’un côté, les Latins, les Coptes – c’est distinct, retranché avec soin – on hait le voisin avant toute chose – c’est la réunion des malédictions réciproques, et j’ai été rempli de tant de froideur et d’ironie que m’en suis allé sans songer à rien plus ». D’ailleurs « les clés sont aux Turcs, sans cela les chrétiens de toutes sectes se déchireraient » p.758. En revanche, Bethléem l’enchante, malgré l’excès baroque des bondieuseries : « Rien n’est suavité plus mystique et d’une splendeur plus douce que l’entrée de la crèche par le côté gauche : l’œil se perd dans l’illuminement des lampes qui brillent au milieu des ténèbres, on en voit devant soi une longue enfilade – à droite et à gauche et au fond » p.761.

Les Européens sont mal vus en Orient, surtout dans l’empire turc après l’indépendance de la Grèce. Un racisme latent éclate parfois en mimiques ou en coups de fusil, auquel se mêle une xénophobie religieuse envers les chrétiens mécréants. En Asie mineure au village de Bordall (ou Bodzal) : « Rencontré deux Grecs, le gamin est à cheval et le jeune homme à pied. L’enfant de douze ans qui est l’aide de notre moucre (muletier), resté en arrière avec Sassetti, lui propose de couper le cou aux Grecs, et comme il ne comprend pas il lui fait signe avec son couteau » p.845. La haine ethnique n’est pas un vain mot en Turquie musulmane. La corruption et la dépravation non plus, comme en témoigne un jeune derviche : « autour de lui il ne voit que putains : ‘Qu’est-ce que fait un Turc ? Il prend une femme, la baise trois jours ; puis il voit un jeune garçon, lui soulève son bonnet, le prend chez lui et quitte la femme, qui se fait enfiler par le jeune garçon !’ » p.860.

Mais la politique laisse les deux amis indifférents, ils ne s’intéressent en rien à la question d’Orient. Et Flaubert n’est pas raciste, il ne se sent pas supérieur parce qu’il est Blanc venu d’un pays développé, il juge seulement de la beauté des visages et de la vertu des âmes. « Le regard n’est ni sémitique ni nègre, il est doux et malicieux », dit-il par exemple des hommes du Sennahar en Haute-Egypte (p.678). Il décrit le rameur du Nil Mohammed : « J’ai avec moi un petit raïs de quatorze ans environ, Mohammed ; il est de couleur jaune, une boucle d’oreille d’argent à l’oreille gauche ; il ramait avec une vigueur plaine de grâce, il criait, chantait en passant les courants, menant tout le monde, – ses bras étaient d’un joli style, avec ses biceps naissants. Il a ôté sa manche gauche, de cette façon il était drapé sur tout le côté droit, avait le côté gauche et une partie du ventre à découvert. Taille mince – plis du ventre qui remuaient et descendaient quand il se baissait sur son aviron. Sa voix était vibrante en chantant ‘el naby, el naby’. C’est là un produit de l’eau, du soleil des tropiques, et de la vie libre ; – il était plein de politesses enfantines : il m’a donné des dattes et relevait le bout de ma couverture qui trempait dans l’eau » p.679. Les deux amis ont dîné à Constantinople avec le général Aupick, beau-père du poète Baudelaire, dont Flaubert a vanté les vers choquant le bourgeois sans le savoir.

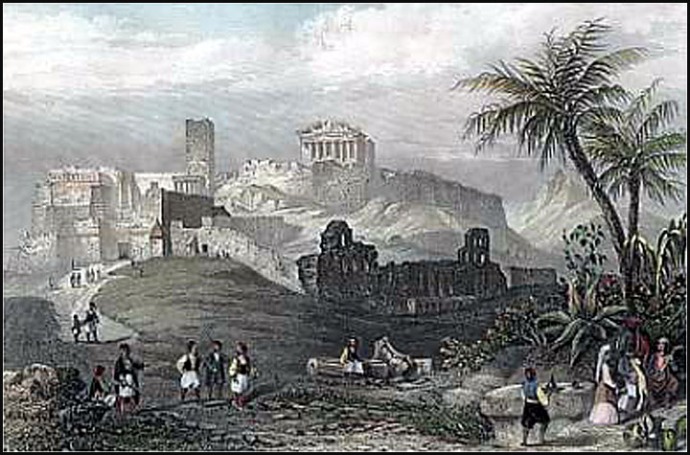

Il a repris au propre ses carnets d’Égypte, au retour ; l’Asie mineure n’a pas été oubliée mais il l’a moins aimée. Quant au Liban, à la Palestine et à la Grèce, il a été souvent déçu et a laissé ses notes en l’état. C’était l’hiver, le voyage s’étirait, il a vu Marathon sous la pluie, il a galopé trempé et transi, enfoncé dans la boue parfois jusqu’aux cuisses. Il passera le reste du voyage, d’Athènes à l’Italie à se contenter de décrire les statues des musées et des églises, sans plus. On sent moins l’enthousiasme, le retour au scolaire et à la vie bourgeoise, la préparation des œuvres envisagées. L’ironie ressurgit parfois, mais fugace, comme au passage du Jardanus en Grèce : « En face de nous, dans cette maison : servante bossue avec de gros seins : de quel côté la prendre si son mari aime les tétons durs ? » p.941.

Parti de Paris avec Maxime le 29 octobre 1849, Flaubert y revient fin juin 1851 sans Maxime, qui a prolongé ailleurs, mais avec maman qui l’a rejoint à Venise. Les deux amis ont passé 8 mois en Égypte, dont 4 et demi sur le Nil, 4 mois en Palestine 3 mois et demi en Grèce, 1 mois et demi en Turquie et 5 mois en Italie. L’Égypte et la Turquie sont une mine de renseignements, de descriptions et d’anecdotes intéressantes au voyageur d’aujourd’hui – comme à ceux qui préfèrent voyager par procuration, bien au chaud dans leur lit, l’imagination enfiévrée sous la lampe.

Gustave Flaubert, Voyage en Orient, 1851, Folio classique 2006, 752 pages, €12.90

Gustave Flaubert, Œuvres complètes tome 2 – 1845-1851, Gallimard Pléiade 2013, 1680 pages, €72.00

Gustave Flaubert chroniqué sur ce blog

Commentaires récents