Nous joignons Thèbes, le temple est immense, 123 hectares, pas encore dégagés du sable dans sa totalité ; seuls 14 hectares sont fouillés jusqu’au sol antique. Nous sommes devant le gigantesque temple d’Amon, « le Caché », construit et remanié plusieurs fois par les pharaons du Nouvel Empire, de 1580 à 1085 BC. Les conceptions différentes, les vengeances et le souci d’effacer les traces des schismatiques ont fait construire et détruire les bâtiments. Il en reste un gigantesque chaos qu’il est difficile de comprendre aujourd’hui.

Faisons plutôt comme Flaubert, laissons-nous impressionner : « la première impression de Karnak est celle d’un palais de géant. » Sous Ramsès III, 81 322 personnes servaient le temple dans toute l’Égypte, car son clergé possédait 2393 kilomètres carrés de champs le long du Nil. Le dieu Amon forme ici une triade avec Mout, déesse du ciel, son épouse, et Khonsou, dieu lunaire représenté en enfant porteur d’un croissant de lune, leur fils. Toute la famille était réunie, augmentant la puissance du lieu. On a comparé le temple à une centrale nucléaire où quelques techniciens, les prêtres, canalisaient des flux énormes d’énergie. Les multiples enceintes, les cours, les couloirs, les cachettes contenant des statues secrètes, accréditent cette idée de puissance formidable. Les prêtres rendaient des oracles par la barque d’Amon.

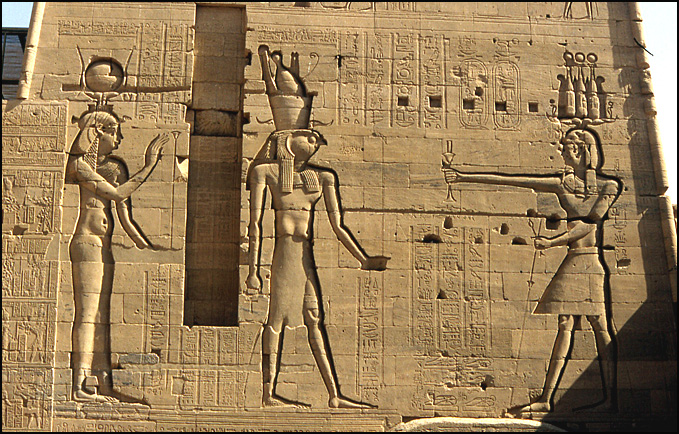

Une rangée de sphinx protège l’entrée, côté Nil. Ils ont des corps de lions gardiens (puissance agressive) et des têtes de bélier à cornes recourbées (image d’Amon). Le grand pylône d’entrée date des Ptolémée (III° siècle BC) et protège le temple des forces impures. Sa forme évoque le hiéroglyphe de l’horizon et signale la fonction cosmique du site. De hauts mâts en bois de plus de trente mètres étaient jadis encastrés dans les rainures verticales du pylône ; ils représentaient les piliers sur lesquels repose la voûte céleste. La surface du pylône elle-même est gravée de reliefs représentant la puissance et montrant la défaite définitive du chaos grâce à l’action du pharaon. Cinq pylônes de plus en plus petits se succèdent ensuite dans l’enceinte.

Dans la grande cour, une statue colossale de Ramsès II (1290 BC) se dresse. Ce pharaon a fait terminer la grande salle hypostyle que nous verrons après. Le roi se tient dans une attitude osirienne, les bras croisés sur la poitrine tenant la crosse et le fouet, symboles respectifs du pouvoir et d’Osiris. Sa reine, Nofretari, est représentée à ses pieds, toute petite. L’immense salle hypostyle de 134 colonnes a été construite entre les règnes d’Horemheb et de Ramsès II. Cette colonnade massive enserre, bien qu’aujourd’hui on voie le ciel. C’est du Monumenthâl à la germanique, du massif, du carré Kolossal ! Le temple est la version totalitaire de l’État, la première image du « roi-soleil » si chère aux nostalgies françaises d’où, peut-être, leur fascination actuelle pour ces vestiges ! Dans l’Égypte ancienne, le pouvoir royal était un attribut du créateur du monde, le dieu soleil Rê, dont le pharaon était le fils. D’essence divine, ce pouvoir était absolu, il ne pouvait se partager. Pharaon était acteur unique de l’histoire ; il combattait perpétuellement pour la sauvegarde de l’ordre idéal du monde et de la société, selon les Lois établies par le créateur contre le désordre de la réalité et les faiblesses humaines. Le politique était religieux, servi par la machine administrative des scribes fonctionnaires.

C’est peut-être ce symbolisme qui séduisait si fort Mitterrand, probable dernier roi-républicain, soucieux de l’équilibre du monde, de la place de la France et du progressisme scientiste. L’axe du temple figurait la course du soleil du jour à la nuit. Le passage graduel de la lumière à l’obscurité, des cours ouvertes aux salles obscures, conduisait au sanctuaire qui contenait la statue du dieu. Ce point figurait l’extrémité du monde, où terre et ciel se rejoignent dans les ténèbres du crépuscule. Résidence terrestre du dieu, microcosme sacré entouré de murs qui le protégeaient du profane, chaque journée voyait se rejouer le mystère de la création renouvelée. Chaque jour les prêtres réveillaient la statue de la divinité, l’habillaient et la promenaient ; au soir on la recouchait dans ses bandelettes, pour son séjour dans la nuit et dans le royaume des morts. Le Soleil était la vie, le dieu, l’espoir d’un monde après la mort, comme il resurgit de l’horizon à chaque aurore. Sur la statue d’un prêtre de la XXIIème dynastie à Karnak était gravée cette formule : « le fugitif instant où l’on perçoit les rayons du soleil vaut plus qu’une éternité passée à régner sur l’empire des morts. »

L’allée centrale rassemble une foule si grande que l’on se croirait à Lourdes ou au Vatican. Il n’en est rien. Ici, les touristes vont au temple comme au supermarché en Europe : le site se consomme allée par allée, il « faut tout voir ». Et les groupes ignares boivent les explications de guides incultes, en mitraillant de photos ineptes bobonne et les mioches devant les sphinx ou les colonnes. Remarquent-ils – mais il faut lever les yeux jusqu’à 22,40 mètres au-dessus du sol et se poser la question – que les fûts des colonnes sont comme des tiges énormes, et que le chapiteau est une fleur ouverte de papyrus ? Que les douze colonnes de la nef centrale sont plus hautes que la centaine d’autres qui les bordent (14,74 mètres) dont les chapiteaux ne sont que des fleurs de papyrus en boutons ?

L’ombre portée des colonnes est un havre de fraîcheur dans la touffeur du soleil impitoyable. Les scènes rituelles gravées sur les fûts sont parfois colorées comme des cases de bandes dessinées. J’apprécie quelques instants de solitude relative, loin du guide. Je visite aussi la suite seul. Une seconde cour recèle deux obélisques, pointus comme des broches à rôtir – c’est d’ailleurs ainsi que les ont nommé les grecs : obeliskos. Ils servaient de protection, tels des paratonnerres. Celui qui s’élève Place de la Concorde à Paris vient de Karnak ; il est celui de Ramsès II, offert par le gouvernement égyptien et ramené en 1833.

Le lac sacré a été reconstitué. Des touristes idiots font sérieusement sept fois le tour du scarabée de granit « porte-bonheur » posé sur un bloc près de l’édifice du roi Taharqa. Quatre tas de chair affalés le long du mur des propylées du sud font rire les voyages scolaires indigènes. Ce sont trois femelles anglo-saxonnes rougeaudes aux épaules dénudées, et leur mâle qui a enlevé son tee-shirt sur sa chair pâle et tremblotante de poisson. Le ridicule non seulement ne tue plus mais n’affleure même plus à la conscience. L’Anglo-saxon, hors de chez lui, se sent tellement le représentant d’une haute civilisation qu’il s’imagine donner le ton au monde entier.

C’est ensuite une grosse allemande qui se fait prendre par son mec derrière une statue sans tête, sous les colonnes de la salle hypostyle. Rien de graveleux, rassurez-vous, mais une photo ringarde avec la grosse prenant le corps de déesse de la statue pour une photo en pied avec sa propre tête qui dépasse du corps de la statue. Un petit Blanc joue aux cailloux et ses parents le regardent, attendris, sans prêter aucunement attention aux bas-reliefs antiques. Une maman pose d’autorité sa petite blonde devant un colosse pour la photo – c’est déjà plus adapté, la petite devient la reine du pharaon ainsi statufié. Viendra-t-il un jour réclamer son dû ?

Commentaires récents