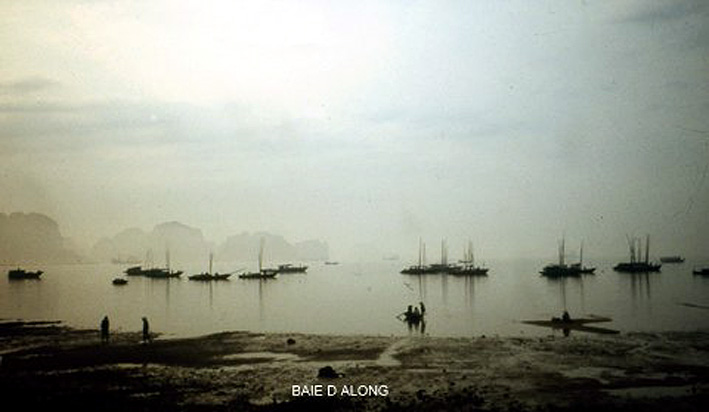

Ex-communiste vietnamienne qui a dénoncé la lâcheté des intellos de son pays (des collabos comme chez nous…), l’autrice née en 1947 a un regard aigu sur la société où elle vit. Elle a été arrêtée par le PC en 1991 et relâchée quelques mois plus tard sur pression internationale. Dans ce roman, écrit juste avant de quitter le Vietnam pour un exil en Europe, elle décrit le petit peuple post-guerre, son conservatisme, son cerveau lavé par des décennies de propagande, ses jalousies populaires.

Elle prend pour prétexte un événement : le retour de guerre d’un jeune homme oublié du Nord-Vietnam, qu’on croyait mort depuis quatorze ans. Bôn, parti à 17 ans, s’était seulement « égaré » au Laos durant six ans après huit ans d’opérations… Une sorte de désertion par solitude, doublée d’une certaine stupidité native, à peine rachetée par son retour volontaire lors d’une rencontre avec un commando viet infiltré au Laos. Sauf que ce revenant va provoquer une vague de drames.

On ne revient pas impunément quatorze ans plus tard sans trouver quelques changements. Sa femme, épousée dans la hâte à 17 ans dans la fièvre sexuelle de l’adolescence avant de partir combattre les Américains, se retrouve mariée depuis dix ans à un autre homme, l’entreprenant Hoan qui a réussi ses plantations de caféiers et de poivriers avant de relancer la boutique familiale de Hanoï tenue par ses soeurs. Le couple a un petit garçon, Han, 6 ans, dont la tante tante Huyên s’occupe. Ils habitent une grande maison au village et tout le monde est heureux… jusqu’à l’arrivée du revenant.

La coutume veut que la femme retourne à son premier mari, et le Parti, en la personne du Président de la Commune, le laisse clairement entendre : un « héros » de la guerre doit pouvoir retrouver ses biens et son statut. « La jalousie et la rancœur, comme un instinct, imprègne en permanence l’esprit des paysans. La médiocrité et la bassesse recèlent une force supérieure à celle des gens d’honneur car elles ne connaissent ni lois ni règles, ne dédaignent aucun mensonge, aucune fourberie. De tout temps, quiconque vit dans les villages et les communes doit obéir sans discuter à la volonté silencieuse des masses s’il ne veut pas être isolé, attaqué de tous les côtés » p,61. Miên se soumet donc, la mort dans l’âme, et retourne vivre dans la cahute de son ancien mari, qu’il partage avec sa sœur acariâtre et incapable, qui se fait faire des enfants par n’importe qui et les laisse vivre dehors sales et tout nus.

La situation aurait pu s’équilibrer si Bôn avait été apte à quoi que ce soit. Mais il ne parvient pas à cultiver la terre que la Commune lui a alloué, ni à effectuer aucun travail. Il est malade, se laisse vivre, déprime, dépérit. Miên ne l’aime plus, depuis le temps, alors que lui n’a cessé de rêver à son corps juvénile durant ses années de guerre et de jungle. Ce n’est pas du sentiment, mais de la faim sexuelle frustrée. Il n’arrive pas à comprendre que l’eau a coulé dans la rivière et que le temps a passé, que les choses changent et que sa femme n’est pas sa propriété mais une personne qui a elle aussi des droits et des désirs.

Il n’y parviendra jamais. Son obsession est de planter lui aussi un gosse à « son » épouse pour assurer son droit de propriété sur son corps. Mais il reste longtemps impuissant, usant de médicaments traditionnels du vieux Phieu, avant de la violer. Mais le fœtus n’est pas viable, il est handicapé et mort-né. C’en est trop pour Miên qui décide de reprendre sa vraie vie conjugale avec Hoan, ce que le droit lui assure car l’acte de mariage avec Bôn n’existe plus, annulé par sa déclaration de décès administrative. Seul existe l’acte de mariage avec Hoan. Il fallait cependant que la communauté villageoise se rende compte de l’incapacité de Bôn et transforme son culte automatique du « héros » de guerre en vue réaliste sur l’homme qui est revenu. « Nous avions peur qu’on nous traite de gens cupides, ingrats. Quand à Hoan, il a peur qu’on lui reproche d’être un homme qui non seulement est resté paisiblement à l’arrière en temps de guerre, mais a encore volé le bonheur d’un combattant qui s’est sacrifié pour le peuple, pour la patrie. Finalement, tout est arrivé à cause d’un seul mot, la Peur » p.282.

Autour de cette histoire, l’autrice en profite pour dresser le portrait du village, des rancœurs et des jalousies, de la paresse et de la réussite, des diktats idéologiques et des réalités crues. Bôn a été heureux dans sa jeunesse, jusqu’à ce que la guerre la happe. Il s’est retrouvé dans la jungle soumis aux bombardements américains et a perdu son sergent, un jeune gars de la ville qui l’avait pris sous son aile et dont il était tombé dépendant, sinon amoureux, au point de rapporter seul son cadavre dans les lignes durant des jours.

Hoan, fils d’instituteur fringuant à 18 ans, coqueluche de toutes filles par son côté sportif et intelligent, n’a jamais pu aller à l’université car il s’est fait piéger par une mégère, la régente du magasin de sa mère confisqué par le Parti. Elle l’a fait boire un soir et l’a jeté dans les bras de sa fille de 14 ans. Elle n’en était pas à sa première coucherie et n’attendait que le bon parti pour se marier. Hoan en a été humilié, n’a pas fait d’études, a laissé sa « femme » s’installer et se faire entretenir chez son père, mais n’a plus voulu jamais la voir. Une fillette est née, probablement pas de lui, qu’il n’a jamais voulu connaître. Le divorce n’a été prononcé que par un contre-piège, la constatation d’adultère de la fille avide de sexe avec un homme adulte devant plusieurs témoins.

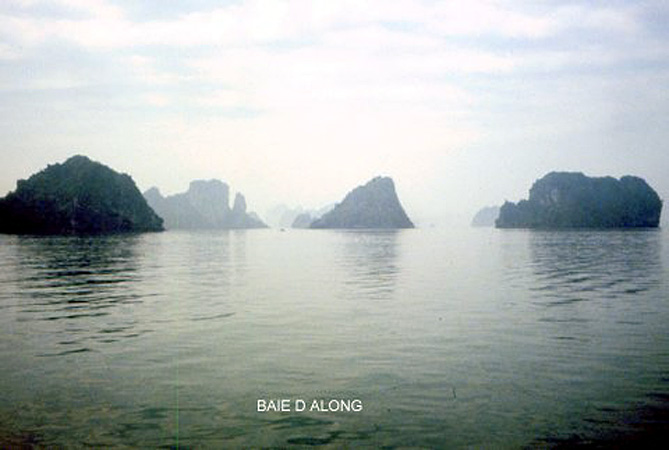

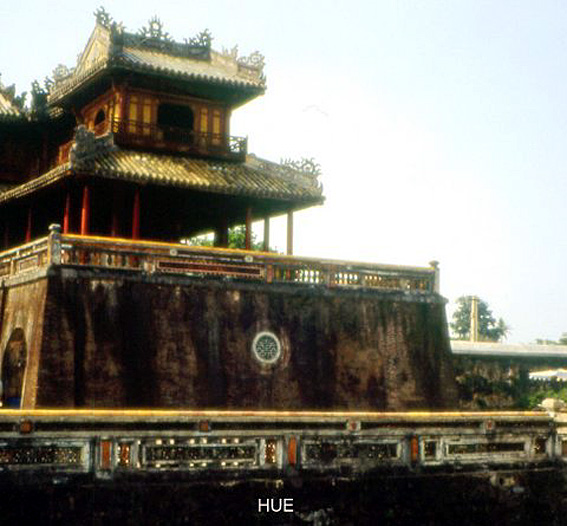

C’est tout ce petit monde grouillant de vie et proche de la terre et des réalités crues que fait surgir l’autrice, évoquant avec gourmandise les paysages des collines et des plaines, la végétation profuse et les pêcheurs musclés, la vie des putes avides de fric et les affaires des intermédiaires obligés du commerce. Un beau roman dépaysant comme les lianes de la jungle.

Grand prix des lectrices de Elle 2007

Duong Thu Huong, Terre des oublis, 2005, Livre de poche 2007, 701 pages, €10,40, e-book Kindle €21,99

Duong Thu Huong, Oeuvres : Au-delà des illusions – Les Paradis aveugles – Roman sans titre – Terre des oublis, Bouquins 2008, 1056 pages, €30,50

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents