Conseils à ceux qui viendront : il n’y a que 22 heures d’avion depuis Paris et le dépaysement est garanti. Bons mois : septembre, octobre, novembre.

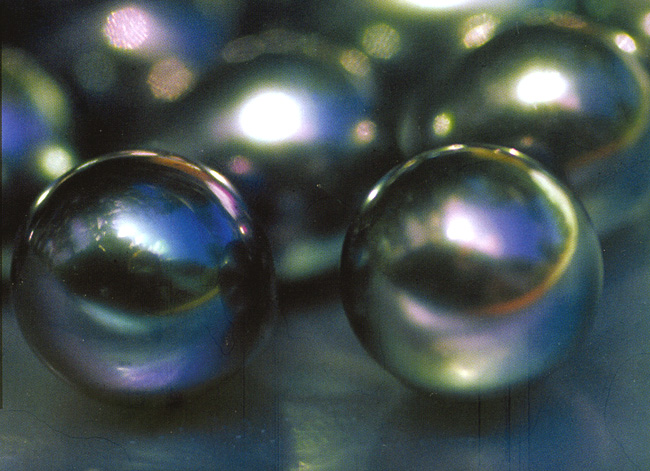

Il y a la mer et la couleur de l’eau, les coquillages et les perles. La « culture » des perles à Tahiti débute dans les années 1960. Elles sont cultivées dans l’huître appelée « lèvres noires » d’un diamètre qui peut atteindre 25 cm à maturité et dont la nacre est noire. L’insémination de fragments de manteau (tranches de tissu vivant) découpés dans une autre huître perlière de la même espèce et d’un noyau rond (petit grain de nacre sphérique prélevé dans la coquille d’une moule d’eau douce du Mississippi), doit donner de magnifiques perles noires. Les huîtres ensemencées sont immergées en mer à 2 ou 3 m de profondeur ; leur gestation dure entre 2 et 3 ans. Elles sont remontées tous les 15 jours pour un nettoyage du plancton qui risquerait de les étouffer. Les huîtres peuvent être réutilisées une fois, rarement deux. Les perles obtenues sont de 9 à 18 mm de diamètre. Elles sont de toutes les nuances de gris : tourterelle, paon, aubergine, vert ou bleu, anthracite.

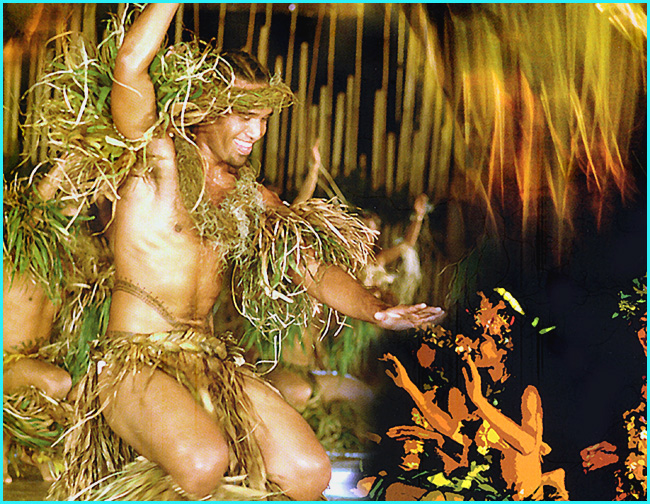

Les samedis, les dames vont à la mer, sur une plage privée de la famille. Nous partons avec une gamelle sous le bras pour acheter le maa chez le traiteur (je parlerai du maa un peu plus loin). Le repas est pris en commun, chacun ayant pris qui un plat, qui un dessert, qui des fruits, qui une bouteille de vin, il y a de quoi nourrir un régiment. Les Polynésiens adultes ne nagent pas beaucoup, ne s’étalent pas non plus beaucoup sur le sable, mais ils s’installent dans l’eau pour papoter, marchent un peu, laissant leur tête émerger de l’eau. Ils s’allongent, toujours dans l’eau, pour se protéger des rayons. Les canettes de bière ou l’eau fraîche sont dans une immense glacière sur la plage et c’est chacun à son tour d’aller puiser le précieux liquide.

Il y a les fleurs, épanouies, parfumées et innombrables. Le tiare, ‘gardenia tahitensis’ est la fleur symbole de Tahiti. On la cueille sur un petit arbuste aux feuilles d’un beau vert brillant. Les pétales sont d’un blanc éclatant disposés en étoile ; ils dégagent un parfum doux et agréable. Dans le mythe polynésien de la création du monde, le tiare apparaît lors de la création des plantes. Tressées en couronne de bienvenue, ces fleurs sont offertes aux voyageurs en guise d’accueil. Elles se portent aussi pour leur parfum sur l’oreille ou piquées dans les cheveux. Presque tous les Polynésiens font pousser des pieds de tiare dans leur jardin.

Il y a les fruits, délicieux ! Le cocotier, par exemple, est très voisin du palmier à huile africain. Vous savez que le palmier sert à tout sous les tropiques : en plus de l’utilisation de la noix, le cœur du cocotier est mangé en salade, les palmes séchées servent à la fabrication des toits en formant un revêtement imperméable, tressées, on en fait des nattes, des paniers, des chapeaux, les troncs peuvent être sculptés. J’ai eu la chance de manger du cœur de palmier à Huahine car on en avait abattu un, ce qui n’arrive pas tous les jours. Le goût ne ressemble pas à nos cœurs de palmier en boite, c’est autrement délicieux et tellement plus authentique !

La cuisine avec les produits des îles. Tous les mercredis, je reçois mon maa à Tahiti. Il s’agit d’un repas rituel composé de poisson cru à la sauce coco et citron vert. Il s’agit du poisson du large, en principe du thon rouge ou blanc. Les poissons du lagon se mangent frits ou au court-bouillon avec les légumes-pays : uru (fruit de l’arbre à pain), fei (banane sauvage orangée), taro, umara (patate douce), le tout arrosé de mitihue (sauce de lait de coco où le poisson a macéré). Vous pouvez mettre aussi du fafaru mais, alors là, attachez vos ceintures ! Pince à linge sur le nez obligatoire et petit sac comme dans les avions à portée de la main gauche ! Ce plat national doit en effet être mangé avec la main droite.

Et il y a la gentillesse et la bonhommie habituelle des gens. Je descends de mon nid d’aigle faire des courses, à pied. Je passe devant une école élémentaire. Une personne de l’école m’interpelle : Madame, tu passes toujours par ici, où tu habites ? Où tu vas ? ». Je vais faire quelques achats au magasin : « Madame, tu marches toujours ? Tu n’as pas de voiture ? Alors prends la servitude à droite (chemin de terre desservant des habitations), elle te mène directement au magasin. Si tu vas à la banque, tu prends la passerelle pour traverser la quatre voies et après tu marches un peu jusqu’à la pharmacie. » Quelques jours après, on klaxonne. Je ne me retourne pas, ce n’est sans doute pas pour moi. On insiste, je me retourne, c’est la surveillante de l’école : « Viens ! Tu ne me reconnais pas ? Ah, si. Où tu vas ? Je te mène, monte ! » Elle me tends la joue : « moi, c’est Yolande, et toi ? ». Devant le magasin, une femme vend des poissons de lagon, perroquets, rougets, dorades… « Tu me vends les deux perroquets ? – Non, tu dois prendre tout le lot de poissons attachés par la corde. – Dommage, c’est trop pour moi. Nana. » Je reprends ma marche. Un jeune homme en vélo me double : « Alors, t’as pas acheté les poissons ? – Non, il y en avait trop pour moi toute seule. – Ben t’avais qu’à les mettre au congélateur ou les donner pour ceux qui ont faim. – C’était trop pour une seule personne. – Ah, ouais, t’as raison. Nana. » (Nana est l’abréviation de ‘Ia orana’ qui signifie « je te souhaite une bonne journée », donc à te revoir bientôt.)

Je photographiais les fleurs rencontrées en chemin. Un papa s’arrête près de moi, me regarde faire. Tout lui indique que je ne suis pas Polynésienne. Il ouvre sa bouche édentée mais reste muet. « Papa, tu as de belles fleurs, je les mets dans ma boite à images. – Américaine ? – Non, non, Française. – D’où ? – Paris. – Mon arrière grand-père était originaire de l’Aube. Il était parti en Californie pour trouver de l’or, il n’en a pas trouvé. Alors il a pris un bateau, est arrivé à Tahiti, a épousé une Tahitienne, fait des enfants, et est resté. Tu sais, on est beaucoup. Tu es sûre que t’es pas Américaine ? – Non, sûre papa. – Ben tu ressembles pourtant à une Américaine. Nana. »

Hiata de Tahiti

Commentaires récents