Nous prenons un bus de ligne Maneo jusqu’à Jullouville, à 8.5 km de Grandville centre. La station de bus n’est pas loin de l’hôtel. Le chauffeur a de l’humour comme un anglais ; c’est peut-être une caractéristique normande.

Sur le front de mer se succèdent des villas de villégiature datant du XIXe et, devant, se dresse une longue plage de sable blanc de près de trois kilomètres où les familles peuvent s’ébattre à l’aise ; elles ont de l’espace. Les architectes ont rivalisé d’imagination pour bâtir ces villas bourgeoises qui s’affranchissent des normes d’urbanisme habituellement imposées. Chacune est différente, des modestes et des luxueuses, des grandes et des petites. Un papa joue au ballon avec ses deux garçons pieds nus dans le jardin en partie garni de sable derrière la maison, face à la plage dont ne le sépare qu’une haie basse et la promenade du front de mer. Des catamarans attendent, couchés sur l’estran comme des oiseaux blessés ; un kayak de mer a déjà pris le large, se dirigeant vers les rochers au bas de la falaise vers le sud ; quelques rares adolescents se sont mis en tenue et portent leurs planches à voile, certains se préparent au kit-surf, très pratiqué ici. En mai ont lieu des courses hippiques sur la plage. Elie Chouraqui y passa son enfance et le guide nous rappelle que Jullouville est le décor du film Pauline à la plage d’Éric Rohmer avec Arielle Dombasle, sorti en 1983. Je ne l’ai pas vu, je crois. Jullouville a été un QG du Débarquement et le général Eisenhower a résidé dans l’une des villas.

Dans les rues de l’intérieur du quartier d’Edenville où il y a moins de vent, d’incongrus palmiers affirment que le climat est doux tandis que des mimosas rappellent Nice ! Plus nos pas nous éloignent de la mer, plus les habitations se font modestes, bien que pour la plupart soient des résidences secondaires. La station balnéaire est calme, pourtant en pleine saison. Les familles ne sont pas encore levées et prêtes pour la plage ; d’autres sont déjà parties ou ne sont pas arrivées car nous sommes au 1er août.

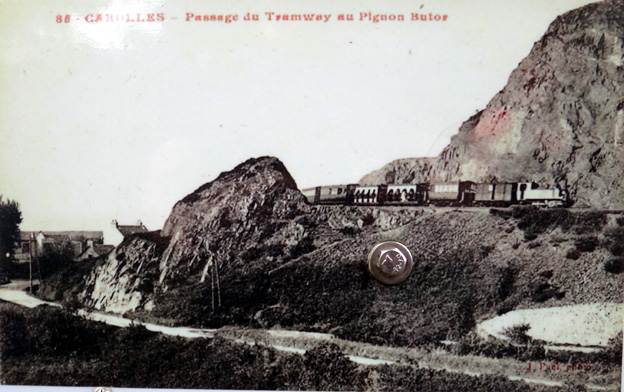

La ville comprend un peu plus de 2300 habitants et a été fondée artificiellement par le promoteur immobilier Armand Jullou en 1882. C’est en 1973 que son nom a été attribué à la ville, issue du regroupement des communes de Bouillon et de Saint-Michel des Loups. Les habitants ne sont pas des vilains comme peuvent le croire les mauvaises langues mais des villais : ils se nomment Jullonvillais. L’office de tourisme sur la hauteur a la forme d’une gare, prolongée d’un bout de quai : de fait, c’en est une – une ancienne, aujourd’hui reconvertie. Une voie ferrée reliait Granville à Avranches entre 1908 et 1935, elle suivait la route côtière jusqu’à Edenville et franchissait le massif du Pignon de la Névourie en remontant la vallée des peintres par le nord. La vitesse moyenne était de 20 km/h, avec des pointes à 45 km/h. Dès 1935, des bus ont remplacé le train, une sorte de tramway aux wagons parfois découverts.

Au-dessus s’élève une falaise granitique de 110 m de haut que nous devons grimper, d’abord par des escaliers aménagés puis par une rue en pente et un chemin qui s’enfonce dans les bois. Cela nous mène à la Vallée des peintres, sous-bois ombreux où le viaduc de l’ancien train enjambe un ravin dans lequel coule le Crapeux, ruisseau peu abondant mais obstiné. Ce bois raviné près de la mer fut source d’inspiration pour de nombreux peintres de la région dont les noms nous restent il faut bien l’avouer quasi inconnus, sauf des spécialistes : Jacques Simon, Emile Dardoize, Ernest Simon, Edmond Debon, Eugène Paturier, Constantin Leroux, Pierre Berthelier, Albert Depré, René Durel, Baudoux, Guillaumin… Avant 1840, le lieu était le plus sauvage de la contrée. Un certain Ducoudray y ouvrit une carrière pour en extraire le granit bleu. C’est dans ce décor de grotte et en cherchant dans une coupe le granit bleu que Monique découvre son fantasme : un phasme ! Mais son appareil à téléphoner n’a pas assez de lumière pour faire la mise au point et prendre une belle photo. Vue prise, il s’agit plutôt d’une libellule habilement planquée à l’abri des feuilles et ne laissant dépasser que son corps en forme de brindille.

Au Pignon butor, le paysage est aussi vaste que le ciel : plus belle la vue ! Au bas des rochers s’étend la longue plage de Carolles puis celle de Saint-Pair sur mer ; la falaise de Grandville fait le fond du décor avec la pointe du Roc. Quelques adultes se baignent déjà mais l’eau est froide.

Pendant que nous sommes assis à écouter Le guide pérorer sur le coin, je reconnais un couple et ses deux enfants vus hier sur la plage près du havre de la Vanlée. Le père est très brun, les cheveux noirs longs en queue de cheval et le mollet sec, une diction de prof lorsqu’il explique le paysage au gamin ; la mère est blonde et d’un physique plus doux. Le petit garçon, probablement 7 ans, tient physiquement de son père et a le torse noueux sous son tee-shirt ample qui lui dégage largement le cou. La petite fille, dans les 5 ans, tient plutôt de sa mère. Je trouve mignon de voir les deux enfants se tenir par la main pour suivre leurs parents partis quelques mètres en avant sur le sentier qui longe la falaise en direction du Mont. Ces enfants sont manifestement aimés ; il est seulement dommage que le garçon porte des sandales aux semelles lisses, peu adaptées au chemin rocailleux.

Nous les retrouvons un peu plus tard à la cabane Vauban, ce poste d’observation en pierres sur la pointe de Champeaux, destiné à surveiller les navires venant du large, notamment les corsaires anglais du temps de Louis XIV. Elle a servi ensuite de poste aux douaniers qui traquaient la contrebande de tabac contre calva des pêcheurs locaux avec les îles anglo-normandes.

Commentaires récents