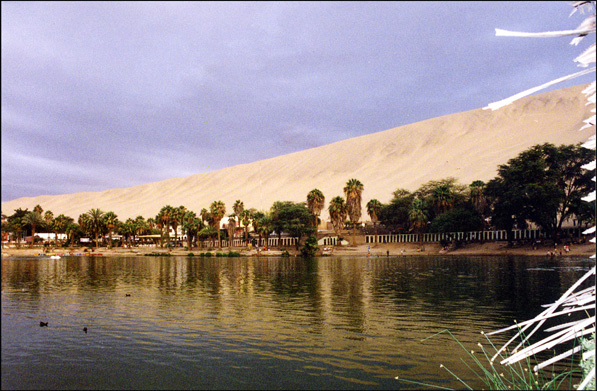

Le gendarme Lituma de ‘Qui a tué Palomino Molero’ est devenu brigadier et a été muté à Naccos, un campement minier qui ouvre une route dans les Andes. Cette partie du Pérou est inhospitalière, dangereuse car froide, escarpée et sujette aux avalanches. Elle est peuplée d’Indiens tristes et, dans les années 1980, est le repaire des maoïstes du Sentier lumineux.

Le gendarme Lituma de ‘Qui a tué Palomino Molero’ est devenu brigadier et a été muté à Naccos, un campement minier qui ouvre une route dans les Andes. Cette partie du Pérou est inhospitalière, dangereuse car froide, escarpée et sujette aux avalanches. Elle est peuplée d’Indiens tristes et, dans les années 1980, est le repaire des maoïstes du Sentier lumineux.

Leur menace est omniprésente et opère comme l’orage qui gronde toujours sur les sommets. Parfois la tempête crève et ce sont alors une douzaine ou une cinquantaine de miliciens armés, murés dans leur idéologie rudimentaire, qui viennent demander des comptes au peuple du nom du Peuple. Ils n’écoutent rien, accomplissant seulement le rituel des manuels : question, jugement, exécution. Ils sont hors du monde, dans une croisade des enfants dont ils ont la foi candide et la simplicité d’esprit. Les meneurs (ou les meneuses) leur disent où il faut aller et ce qu’il faut faire. Ils se laissent embrigader avec bonheur dans le groupe fusionnel, aveugles à toute humanité (et même aux animaux), au nom d’une Révolution dont ils n’ont qu’une très vague idée.

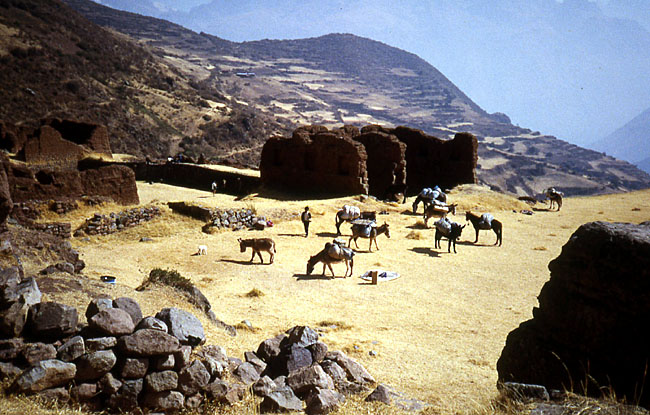

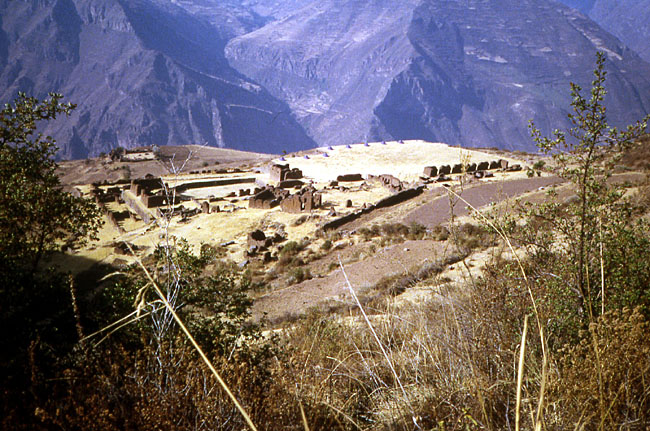

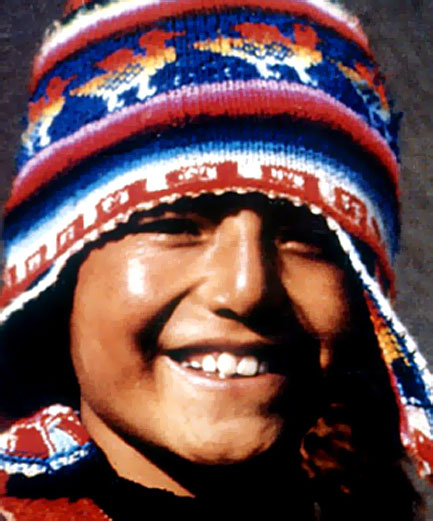

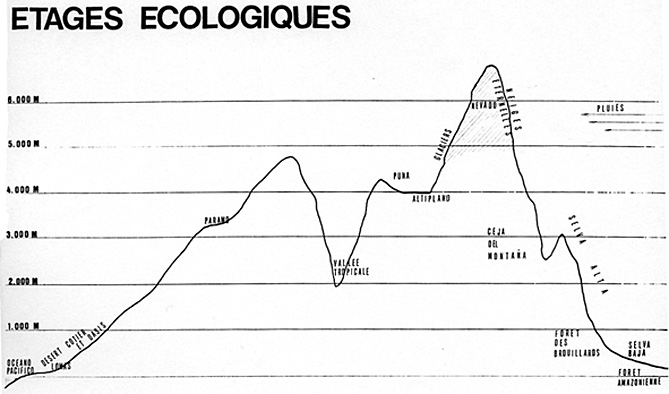

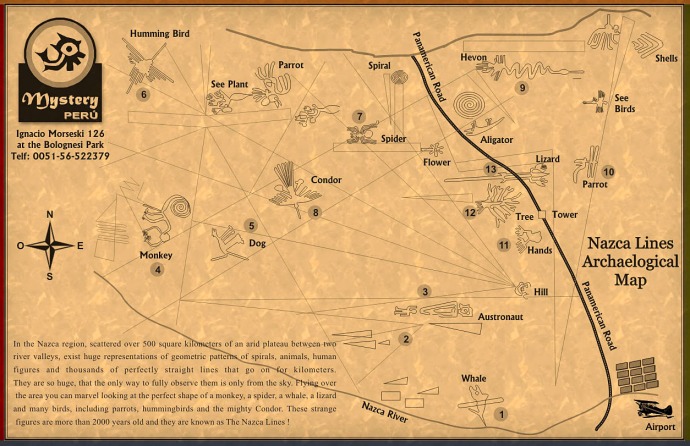

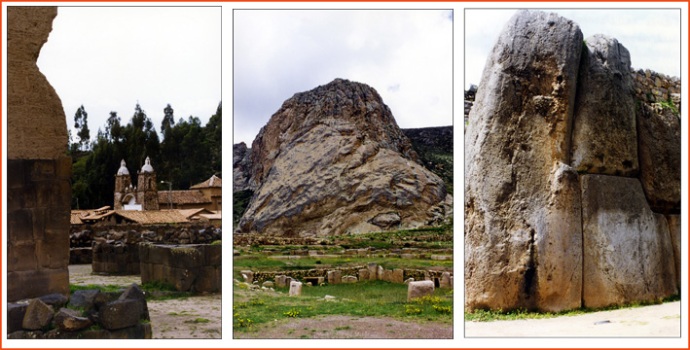

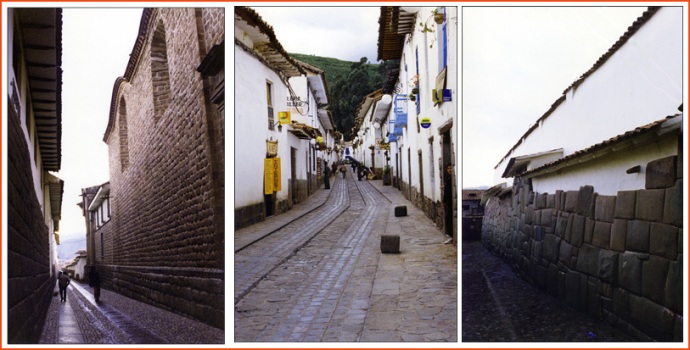

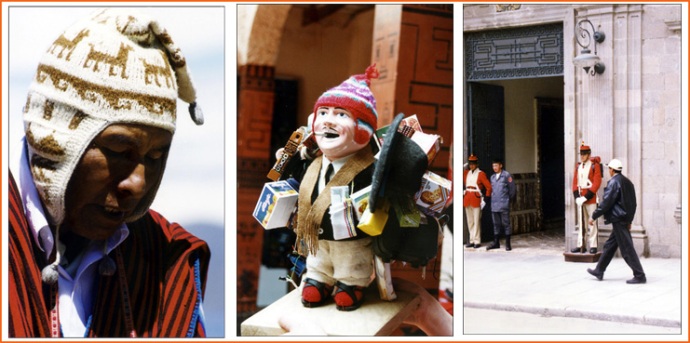

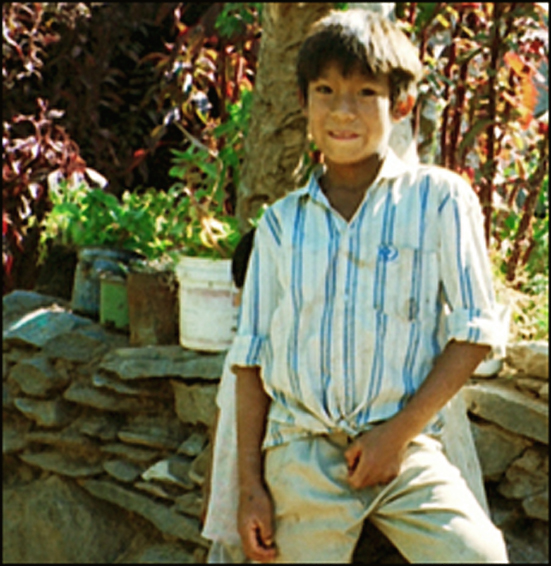

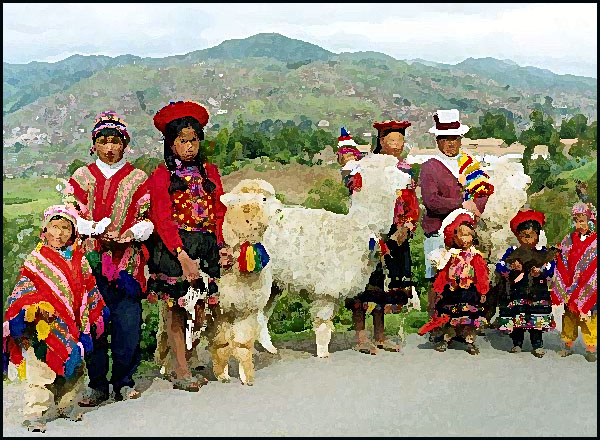

C’est l’occasion, pour l’auteur, d’explorer un peu plus ce Pérou dont il s’est fait le chantre. Il y a ces villages perdus dans la montagne, subsistant de maigres cultures arrachées aux cailloux (patate, quinoa et maïs), d’élevage (vigognes et cochons d’inde). Il y a ces notables qui sont les cadres de la société : curé, notaire, juge, policier, instituteur, maire. Il y a ces marchands ambulants qui achètent le Pisco (un alcool fort) sur la côte et l’échangent dans la montagne pour du maïs ou de l’artisanat. Il y a ces ouvriers, encadrés par des contremaîtres et guidés par des ingénieurs, qui creusent des mines, refont les routes. Outre le curé, définitivement fermé aux ouailles, le bistrotier et le policier local, à ras de terre, sont les observateurs et les confesseurs des paysans.

Lituma et Tomás sont policiers, seuls dans une cabane qui fait office de poste. L’aîné fait raconter au plus jeune ses amours et les fantasmes permettent de passer le temps. La vie serait fade ou la tentation de se venger sur les autres cruelle, si les rêves ne venaient pas interférer. Tomás a été amoureux d’une Mercedes (une femme, pas une voiture). Elle était un peu pute mais très indépendante, il l’a délivrée d’un caïd qui la battait (et la payait). Elle n’aime personne et a quitté bien vite le jeune homme, mais… qui sait, le destin réserve bien des surprises.

Vargas Llosa aime à conter ces tours du destin.

Vargas Llosa aime à conter ces tours du destin.

Côté sombre, on croit avoir bonne conscience et faire ce qu’il faut mais voilà que des paysans illettrés, illuminés de marxisme mystique, décident de vous massacrer à coup de pierres (les balles sont trop précieuses pour les gaspiller). C’est ce qui arrive à un couple de trentenaires français – évidemment de gauche, évidemment profs – qui croyaient naïvement que leur idéal révolutionnaire et leurs bonnes intentions pour la cause les protégeraient des maoïstes péruviens. Ils le payent de leur vie.

Côté clair, on croit avoir perdu à jamais le grand amour de sa vie (et quatre mille dollars avec) et puis… arrive ce qui doit arriver. Je ne vous le dit pas mais ça fait chaud, et pas seulement au cœur.

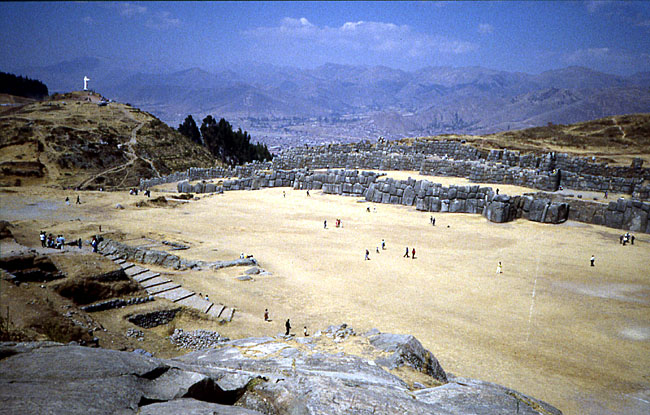

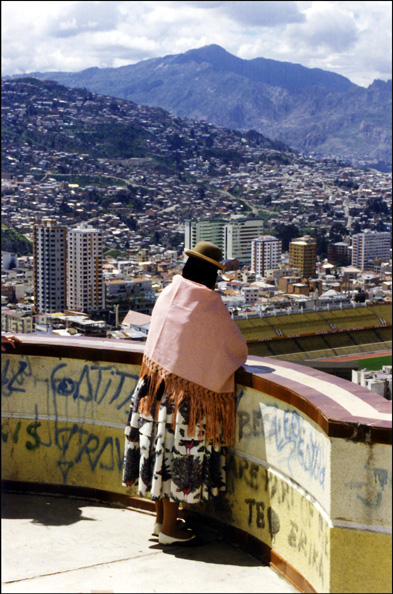

A la palette des personnages, il faut ajouter ces Andes emplies d’apus, divinités des lieux qui sont sur les sommets, dans les trous et les sources. La montagne est un personnage à part entière, une sorte de dieu intangible, qui ne reste pas immobile. Elle réclame sa part de chair humaine et déclenche ses colères quand elle veut. Ou bien se laisse contempler dans sa beauté glacée : « il remarqua le splendide croissant de lune et les étoiles qui éclairaient toujours aussi nettement, dans un ciel sans nuage, le front déchiqueté des Andes ». C’est la phrase qui termine le livre et donne la clé. L’humain est bien petit dans l’énormité naturelle.

L’histoire, car il y a une histoire, est celle de trois disparitions : celle d’un albinos, d’un muet et d’un traître. Nul n’échappe aux forces supérieures : elles sont ici les malformations génétiques, la persécution des hommes et l’origine de classe. Seuls Lituma le brigadier humaniste, son adjoint plein de rêve et le couple étrange des bistrotiers, parviennent à chevaucher en partie le destin. Parce qu’ils ne sont pas impliqués comme les autres dans la société : ils ne possèdent rien, délivrent la justice ou donnent de la joie.

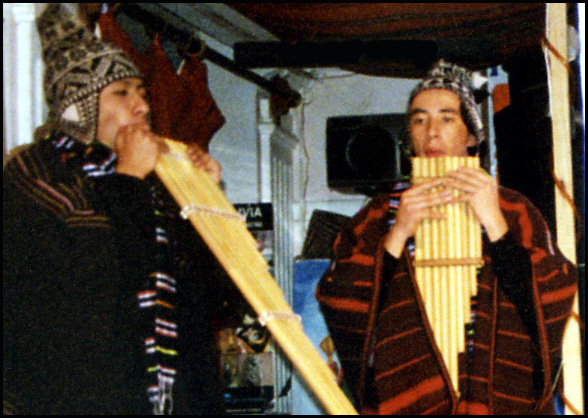

Ce n’est pas un hasard si le patron du troquet, ex baladin, se nomme Dionisio et sa femme Adriana. Le Dionysos de la mythologie, fils adultérin de Zeus, a épousé Ariane à Naxos et protège le théâtre tout en suscitant de grandes fêtes où le vin fait délirer les bacchantes. Dans les Andes, Dionisio et Adriana enivrent et font danser les hommes pour qu’ils se lâchent. Vivre, c’est quitter un moment le sérieux de l’existence, le travail, les patrons, l’absence de femmes, les tueurs illuminés et les avalanches de la montagne. Faire délirer est la soupape qui permet aux gens de survivre. Parfois au prix de sacrifices aux divinités et de boucs émissaires, mais c’est une autre histoire. Lituma, homme de la côte, la découvrira peu à peu.

Pour qui est allé errer sur les pentes ardues des Andes, aspirant l’air raréfié et subissant les ardeurs du soleil le jour et celles du froid glacial la nuit, rencontrant ces Indiens fermés que rien ne vient jamais dérider et ces gens des plaines perdus là pour un travail qui permet à peine de survivre, ce roman de Vargas Llosa parlera. Pour les autres, il dira la beauté et la brutalité d’un coin de cette terre, dans la queue de l’Amérique. Et si la littérature est de raconter une histoire en faisant vivre des personnages auxquels on croit, alors en voici de la grande.

Mario Vargas Llosa, Lituma dans les Andes (Lituma en los Andes), 1993, Folio, 1998, 358 pages, 6.93€

Tout Vargas Llosa chroniqué sur ce blog

Commentaires récents