Nous reprenons la descente vers l’autre versant de la montagne par le petit val creusé par le ruisseau. Nous ne tardons pas à rencontrer, dans un étranglement, des bâtiments en ruines couverts de végétation. Ils sont d’époque inca, sans doute un poste de garde, édifié dans ce défilé pour contrôler l’accès à la vallée sacrée. Plus bas s’élève un « huaca », un lieu sacré. Un muret de grosses pierres délimite une aire plane, bordée d’un gros rocher naturel. Il est taillé de trois marches qui symbolisent les trois mondes : le monde souterrain, le monde terrestre, le monde du ciel. Des cérémonies se sont déroulées là, peut-être des sacrifices sanglants. Le sang en effet, couleur du soleil, était divinatoire : on suivait sur les failles de la roche la direction dans laquelle il coulait pour prévoir les événements. Un huaca est une sorte de totem, un monument naturel qui sort de l’ordinaire. Ce lieu symbolise la tombe de l’ancêtre légendaire de la communauté qui vit là. Les devins communiquent avec les huacas à l’aide de substances enivrantes.

Nous descendons toujours, cette fois parmi les arbustes. J’entends Pablito, derrière moi, raconter à Fortune qu’il se définit comme « juif normand ». Au XVIe siècle, des Juifs du Portugal auraient émigré dans le Cotentin en suivant la mer, chassés par les persécutions. Je n’avais jamais entendu une telle histoire. Pablito marche souvent loin derrière le groupe mais il est couvé par Diamantin comme un frère et sa relation avec Salomé apparaît quasi maternelle. Il s’agit d’un trio inséparable, inscrits ensembles. Diamantin a l’habitus bourgeois, comme disent les sociologues. Il en rajoute d’autant dans le conformisme en vogue qu’il est homonyme d’un évêque « scandaleux ». Il a la hantise de manquer une quelconque manifestation culturelle. Il se dit « de gauche » avec le ton de l’anglais qui parle de son club. Mais il se révèle cultivé, agréable de conversation quand il est bien luné. Il est haut placé dans la finance d’une société informatique. Salomé est une féministe au visage émacié, cheveux courts, grands yeux bleus et incisives limées à la mode d’un ex-président. Elle travaille dans la formation aux assurances pour une banque. Commerciale, décisive, elle offre l’apparence d’être profondément égoïste. Il lui faut agir, organiser, trancher ; ce qui l’ennuie, elle l’écarte et l’ignore derechef ; elle n’est aimable que le temps que vous l’intéressez. Elle représente le genre de personne très répandue dans les milieux « intellectuels-cadres-d’entreprises » que je côtoie trop souvent dans la vie professionnelle. Pablito, le troisième copain, est un blond menu, éternel écorché vif, misanthrope aux réactions d’adolescent. Il est consultant en organisation chez un industriel, donc habitué à apprendre aux autres ce qu’il faut faire ; cela ne le prédispose pas à l’indulgence. Il apparaît dépressif, dépendant de ses amis. A Paris, il « sort » tous les soirs, par horreur de se retrouver seul avec ses propres pensées ; il est accro d’un magazine des spectacles. Le mouvement de la ville lui donne l’illusion de la vie.

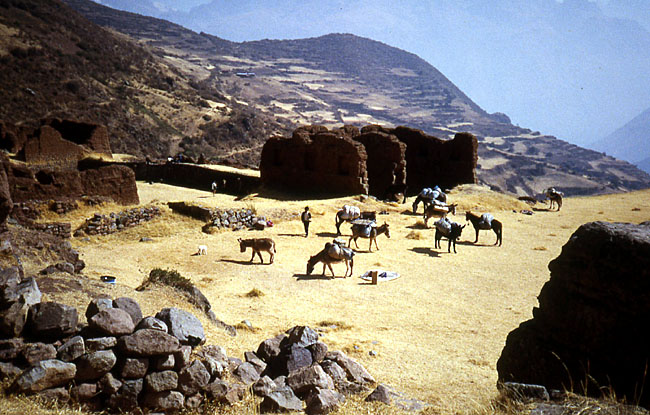

Sur la piste à peine tracée, nous croisons un groupe de mulets et de petits chevaux conduits par un Andien et ses deux fils. Nous abordons une vaste aire suspendue au-dessus de la vallée. Une cabane s’élève sur une extrémité. De l’autre, nous pouvons apercevoir notre camp de ce soir, 400 m plus bas ! Il commence à s’installer, sur l’esplanade d’un site inca.

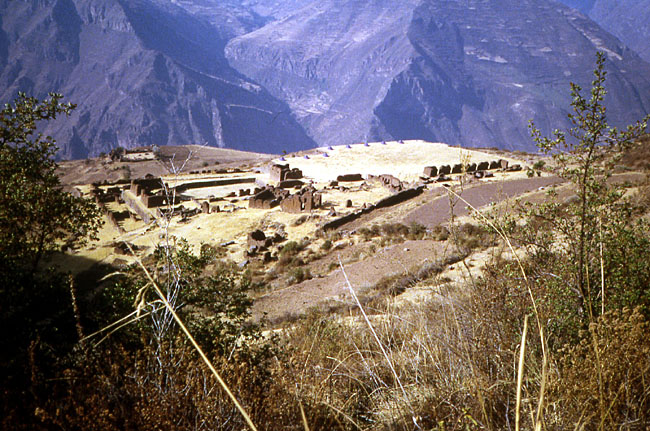

Encore une heure de descente, bien raide, sur un sentier poussiéreux, et nous y sommes. Uchuycuzco, à 3700 m d’altitude, est un site à la Tintin avec une vaste esplanade nue qui sert d’aire de battage, un mur de grosses pierres appareillées à sec, des ruines de bâtiments en adobe et en pierres. Je me souviens d’une case du Temple du soleil à la ressemblance saisissante. Tintin et le Capitaine Haddock, vêtus d’une longue tunique orange et ligotés, sont traînés vers le bûcher de sacrifice sur une esplanade semblable à celle qui s’étend devant nous.

Au repas, la carne – du mouton semble-t-il – est si dure qu’il est impossible de la couper, mais les légumes cuits avec sont délicieux. A nos pieds la vallée est obscure mais le ciel est clouté d’étoiles et vaste comme l’infini.

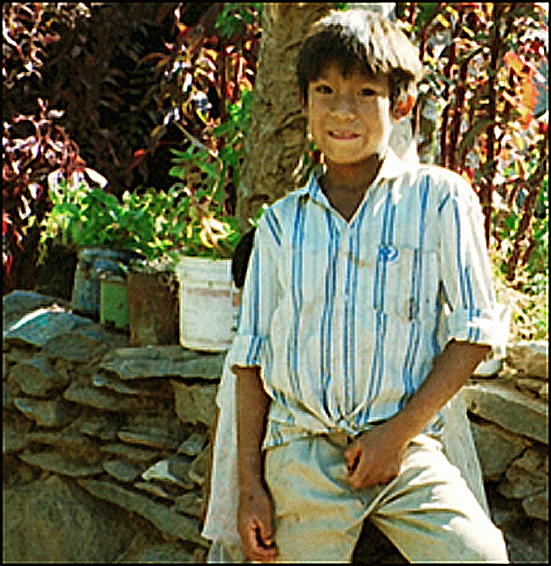

Je me réveille avec le soleil. Petit-déjeuner dehors, sur l’esplanade, devant le panorama irradié de lumière. Un chiot ocre et brun gras comme un cochonnet se promène alentour et vient quémander quelques morceaux de pain. Choisik nous amène un agneau qu’elle a pris dans ses bras. Les muletiers sont très familiaux, hommes et bêtes vivent en intelligence, chiots, agnelets et gamins mêlés ! Le petit garçon du chef muletier est tout propre aujourd’hui ; il a changé son polo de rugby au col clair pour une chemise blanche, toujours la gorge découverte pour respirer à l’aise dans l’air raréfié. Il a une dizaine d’année et porte les cheveux en casque, noirs et brillants, soigneusement brossés et ramenés en frange sur le front.

Le site, nous le visitons pendant que les muletiers démontent les tentes. Juan nous explique que Uchuycuzco signifie « petit Cuzco » ; c’était une résidence royale, un centre administratif au carrefour de trois chemins : celui qui vient du col, celui qui va à Cuzco, celui qui mène à la vallée sacrée. Tous les centres incas sont bâtis sur les hauteurs afin de pouvoir être en communication visuelle avec le suivant. On distingue les styles des constructions par l’appareillage de pierres : le style « inca impérial » est fait de grosses pierres jointives soigneusement taillées, il sert surtout aux temples et aux constructions officielles ; le style « inca provincial » est un appareillage plus grossier de pierres ; enfin le « style paysan » est la construction d’adobe et de bois. Les archéologues européens parlent plutôt d’appareillage « cyclopéen », « polygonal » et « cellulaire ». Cette typologie permet de décrire, sans induire une hiérarchie sociale ou géographique injustifiée.

Les Espagnols ont toujours installé leurs villages au pied des sites incas, dans la vallée – eau oblige, surtout pour les chevaux. Les sites incas, toujours selon Juan, sont à la fois administratifs, militaires et religieux. Là où nous sommes, c’était plutôt un grenier pour les récoltes de la vallée. Un seul bâtiment comprend trois niveaux, les deux premiers en pierres, le troisième en adobe. Dans la partie en adobe, les fenêtres sont surmontées de linteaux en bois. Juan émet l’hypothèse que « des gens devaient vivre ici car, d’habitude, il y a deux niveaux seulement pour les cérémonies ». Derrière ce grand bâtiment est construit un réservoir d’eau pour l’irrigation des terrasses par canaux. Une pierre à trou au pied du mur sert de fontaine. L’eau provient des ruisselets qui descendent de la montagne et gonflent en cas de pluie. Les architectes ont construit les murs toujours penchés de 13° vers l’intérieur par rapport à la verticale ; construire « en pyramide » est un procédé antisismique. Un bâtiment d’adobe entoure une grosse pierre « sacrée ». Elle est « huaca » parce qu’elle est grosse et affleurante ; l’étrangeté fait le sacré, le rocher est comme un os de la terre mère. La longue construction qui surplombe l’esplanade est une suite de greniers (Juan prononce « rreniés »). On pouvait avoir trois récoltes de maïs rouge par an. L’administration inca redistribuait les réserves selon les besoins de chacun et non selon le travail. Je reconnais dans l’expression le rêve du communisme que Juan a dû boire à l’université avec le lait de ses études.

Avant de partir du site, j’ai attrapé le chiot ocre et brun aux bouts des pattes blanches et je l’ai mis dans les bras du petit muletier assis sur une pierre. Je lui ai demandé si je pouvais le prendre en photo avec ; le garçon voulait bien (je n’ai pas demandé au chien). Le môme s’appelle Juan « de Tan ». Je lui ai fait répéter : « de Tan » peut s’appliquer soit au saint, soit être son nom de famille, je ne sais. « Juanito con perrito » est ma première scène de genre.

Commentaires récents