Montaigne, en son premier essai de son premier livre, disserte sur la pitié. C’est vertu chrétienne, bien qu’il ne l’évoque point ; c’est vertu stoïcienne qu’il évoque donc – mais pour la remettre en cause. « La plus commune façon d’amollir les cœurs de ceux qu’on a offensés, lorsqu’ayant la vengeance en main, ils nous tiennent à leur merci, c’est de les émouvoir par soumission à commisération et à pitié ». Mais, si vous l’avez tenté un jour, vous aurez constaté que cela fonctionne rarement. La vengeance est la plus forte, la violence comme enivrée de la soumission même, comme si le mouton tout bêlant appelait le couteau. Abraham a failli y céder lorsqu’il a levé la lame sur son fils unique Isaac, tout jeune adolescent.

Aussi Montaigne s’empresse-t-il de balancer cette affirmation de foi par une seconde phrase : « toutefois la braverie, et la constance, moyens tout contraires, ont quelquefois servis à ce même effet ». Et de citer de multiples exemples de résistants qui ont étonné les assaillants avant de les amener à considérer que leur courage vaut bien merci, à défaut de prendre de mauvais coups. A don, contre-don. Si vous vous laissez faire, l’épée vous tranchera ; si vous résistez bravement, l’assaillant y regardera à deux fois et calmera sa brutalité. La raison y reviendra, et avec elle le cœur, peut-être. « Scanderberg, prince de l’Epire, suivant un soldat des siens pour le tuer, et ce soldat ayant essayé, par toute espèce d’humilité et de supplications, de l’apaiser, se résolut à toute extrémité de l’attendre l’épée au poing. Cette sienne résolution arrêta tout net la furie de son maître qui, pour lui avoir vu prendre un si honorable parti, le reçut en grâce ».

Car c’est être fort que de reconnaître la force ; c’est au rebours faiblesse que de châtier la faiblesse. Sauf si l’on veut éliminer les faibles, ce qui est faiblesse aussi car crainte de l’être soi-même ou de le montrer. En tel cas, la résistance est un défi qui permet de racheter sans honte le mouvement de merci. « Ayant eu à dédain les larmes et les prières, de se rendre à la seule révérence de la sainte image de la vertu, que c’est l’effet d’une âme forte et impitoyable, ayant en affection et en honneur une vigueur mâle et obstinée. Toutefois dans les âmes moins généreuses, l’étonnement et l’admiration peuvent faire naître un pareil effet ».

Mais, ayant disserté sur tout cela, Montaigne n’est pas encore satisfait. C’est toujours le « oui, mais ». D’un exemple s’oppose un exemple contraire et d’une loi que l’on croit générale aussitôt de multiples exceptions. Voilà Pompée qui pardonne à toute la ville des Mamertins sans en retirer ni satisfaction ni gloire ; sa merci était donc faiblesse. Voilà Alexandre, que l’on dit aujourd’hui le Grand, qui fit tuer le commandant de la ville de Gaza Bétis malgré sa résistance valeureuse et obstinée. Pourquoi ? Trois hypothèses selon Montaigne : la hardiesse lui était si commune qu’elle ne l’étonnait point ; la hardiesse était tellement sienne qu’il ne pouvait supporter de se voir égaler par un autre ; l’impétuosité naturelle de sa colère ne tolérait aucune opposition. Pour ma part, je pencherais pour la dernière hypothèse, plus plausible d’un Grec antique.

Et une fois de plus Montaigne pirouette, ne voulant pas trancher, prudence bien commune à son époque de guerre civile et d’esprits fanatiques, bornés par la religion. « C’est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l’homme. Il est malaisé d’y fonder jugement constant et uniforme. »

Au fond, il laisse le lecteur penser par lui-même. A chacun d’élaborer ses propres « essais ». Dans le doute, résister paraît meilleur car c’est un automatisme animal : ainsi la fuite déclenche chez le chat ou le chien le réflexe de poursuite, ainsi les islamistes du Bataclan ont-ils cessé de tirer sur la foule lorsqu’un seul policier s’est mis à leur tirer dessus – ils étaient sidérés, ramenés à leur condition de mortels, douché qu’on « ose » leur résister comme si Allah n’était pas avec eux.

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50

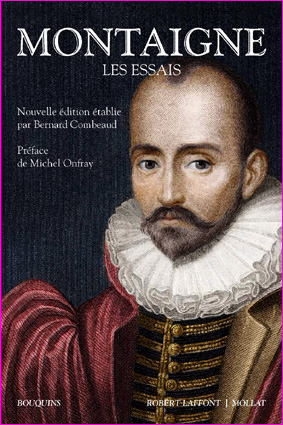

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00

Commentaires récents