Écrit à chaud après son exil en 1938, les souvenirs de Sebastian Haffner montrent pas à pas la montée du nazisme, non seulement dans les urnes et dans la rue, mais surtout dans les esprits et dans les cœurs. Après tout leur prise de pouvoir est « légale », après tout « ce n’est pas si terrible », après tout le parlementarisme a échoué… L’auteur, aryen de bonne famille, était magistrat stagiaire à Berlin. Mais les nazis se sont assis sur le droit comme sur le reste, pour eux, seul le « bien de la race » constitue le droit, autrement dit celui du plus fort. Tout l’héritage de Kant est balancé aux orties au profit du monstre Hegel.

Le manuscrit devait être édité à Londres en 1940 lorsque la guerre éclate ; il restera dans les tiroirs jusqu’à ce que les fils de l’auteur, à sa mort, le redécouvrent. S’il est utile aujourd’hui, c’est pour l’histoire bien sûr, mais surtout peut-être pour ce qui, dans l’histoire, se répète : la lente et progressive adaptation au pire, la fausse indignation vite assourdie par l’habitude, les liens sociaux, familiaux, nationaux qui font que l’on accepte – comme tout le monde – ce qui nous révulsait hier. Alors que la montée des nationalismes populistes et des autoritarismes tribuns monte en Europe – et en particulier en France – lire Sebastian Haffner a quelque chose de salubre. Vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas » : tout est décrit !

Certes, la dépression des porte-monnaie due à la crise de 1929 a suivi la dépression des cœurs après la défaite de 1918, mais la montée du nazisme a été celle de la violence et de l’entre-soi, celle du Collectif contre l’individu, celle de la Revanche contre le sort déterminé par les plus forts. Le nationalisme détruit la civilisation, l’unanimisme la personne, le narcissisme l’humanité. Qui serait immunisé contre la capitulation morale ? Les Russes avec Poutine ? Les Turcs avec Erdogan ? Les Américains avec Trump ? Les Français avec Mélenchon ou Le Pen ? Allons donc !…

Tout commence avec la plus grosse Connerie européenne : la guerre de 14, tant vantée par nos politiciens avides de rassembler autour de leurs petites personnes. « La guerre est un grand jeu excitant, passionnant, dans lequel les nations s’affrontent ; elle procure des distractions substantielles et des émotions plus délectables que tout ce que peut offrir la paix : voilà ce qu’éprouvèrent quotidiennement, de 1914 à 1918, dix générations d’écoliers allemands. Cette vision positive est la base même du nazisme » p.35. L’auteur avait 7 ans en 1914, 11 ans en 1918. Aujourd’hui l’euro de foot provoque ce genre d’exaltation malsaine chez les immatures, qui peut vite tourner à la xénophobie nationaliste chez les jeunes adultes. Et il suffit à Poutine, Erdogan ou à certains politiciens français de désigner un bouc émissaire, en cas d’attentats sur le sol national, pour ressouder les nationaux contre les allogènes.

Tout continue avec la lâcheté sociale : « Le courage civique – c’est-à-dire le courage de décider soi-même en toute responsabilité – est d’ailleurs une vertu rare en Allemagne, comme Bismarck le remarquait déjà dans une formule célèbre. Mais cette vertu fait totalement défaut à l’Allemand dès lors qu’il endosse un uniforme » p.65. Il suffit aujourd’hui en France de donner un uniforme à n’importe quel petit-bourgeois pour qu’il se croie investi d’une mission quasi divine : il se sent l’État tout entier. Le guichet de SS ou le flic imbu du Règlement n’ont pas changé depuis M. Hitler.

Et la Grande dépression économique due aux suites du krach boursier puis financier de 1929 à Wall Street, a bouleversé les fortunes : « Les jeunes et les petits malins se portaient bien. D’un jour à l’autre ils se retrouvaient libres, riches, indépendants. La conjoncture affamait et punissait de mort les esprits lents et ceux qui se fiaient à leur expérience, et récompensaient d’une fortune subite la rapidité et l’impulsivité (…) La concupiscence régnait dans une atmosphère de carnaval généralisée » p.90. Qui ne verra aucun rapport avec l’époque contemporaine, la crise de 2008, l’essor des start-up et l’histrionisme à la Dieudonné ou Hanouna ?

L’époque des grandes fois collectives a laissé la place au débat politique dispersé : « environ vingt classes d’âge, les jeunes et les très jeunes, avaient eu l’habitude de voir la sphère publique leur livrer gratuitement la matière première de leurs émois véritables – amour, haine, allégresse et deuil (…) Maintenant que cette livraison cessait, ils se retrouvaient désemparés, appauvris, déçus et ennuyés. Ils n’avaient jamais appris à vivre sur leurs réserves, à organiser leur petite vie privée pour qu’elle soit grande, belle et féconde ; ils ne savaient pas en profiter, ignoraient ce qui en fait l’intérêt. C’est pourquoi ils ne ressentirent pas la fin des tensions publiques et le retour de la liberté privée comme un cadeau, mais comme une frustration. Ils commencèrent à s’ennuyer, ils eurent des idées stupides, ils se mirent à ronchonner – et pour finir à appeler avidement de leurs vœux la première perturbation, le premier revers ou le premier incident qui leur permettrait de liquider la paix pour démarrer une nouvelle aventure collective » p.108. De nos jours, après la Résistance, le communisme, l’anticolonialisme et le gauchisme hippie-écolo de 1968, la perte de sens affecte toute une génération. Se réfugier dans le fusionnel par peur de sa liberté est le recours le plus fréquent, que ce soit dans « la musique » (les raves), le militantisme botté (les Black blocs, la CGT, les Bonnets rouges), la religion intégriste (salafistes), voire la destruction pure et simple (hooligans et casseurs). Retrouver « la souveraineté » est pour les politiciens la version édulcorée de cette même peur de liberté : l’identité traditionnelle rassure quand on ne sait pas la faire vivre.

En politique, 1930 voit un tournant : ce qu’on appelle aujourd’hui la démocrature. « A ma connaissance, le régime de Brüning [devenu chancelier] a été la première esquisse et pour ainsi dire la maquette d’une forme de gouvernement qui a été imitée depuis dans de nombreux pays d’Europe : une semi-dictature au nom de la démocratie et pour empêcher une dictature véritable » p.133. Le recours aujourd’hui à l’autoritarisme jacobin à gauche, ou aux ordonnances à droite, n’est-elle pas cette sorte de procédé au nom du Salut national ? « C’est un système qui décourage ses propres adeptes, sape ses propres positions, accoutume à la privation de liberté, se montre incapable d’opposer à la propagande ennemie une défense fondée sur des idées, abandonne l’initiative à ses adversaires et finalement renonce au moment où la situation aboutit à une épreuve de force » p.134. Il faut bien distinguer le passage en force du 49-3 et le résultat du référendum à Notre-Dame des Landes : dans le premier cas il s’agit de diktat d’État, dans l’autre de démocratie directe. Les opposants dans les deux cas feraient bien de faire la distinction !

Les citoyens, déboussolés et un brin indignés, s’adaptent progressivement : « On se mit à participer – d’abord par crainte. Puis, s’étant mis à participer, on ne voulut plus que ce fut par crainte, motivation vile et méprisable. Si bien qu’on adopta après coup l’état d’esprit convenable. C’est là le schéma mental de la victoire de la révolution national-socialiste » p.194. Ceux qui viennent, à petits pas, sur les positions extrêmes, lepénistes ou mélenchonienne, obéissent à ce schéma de fascination-répulsion qui fait des otages les meilleurs serviteurs de leurs bourreaux (on l’appelle le syndrome de Stockholm).

D’autant que les habitudes de la vie matérielle et bourgeoise inhibent toute révolte : il faut n’avoir rien à perdre pour se mettre en jeu tout entier ! « La sécurité, la durée ne se trouvent souvent que dans la routine quotidienne. A côté, c’est tout de suite la jungle. Tout Européen du XXe siècle le ressent confusément avec angoisse. C’est pourquoi il hésite à entreprendre quoi que ce soit qui pourrait le faire dérailler – une action hardie, inhabituelle, dont lui seul aurait pris l’initiative. D’où la possibilité de ces immenses catastrophes affectant la civilisation, telle que la domination nazie en Allemagne » p.207. Le père de l’auteur, juriste humaniste, a dû remplir un questionnaire humiliant sur ses appartenances, race et croyances, pour conserver sa pension de retraite ; il a hésité trois jours… puis s’y est résigné. Les Russes s’habituent à Poutine, les Turcs à Erdogan – et ils en redemandent. Demain les Français pourront s’habituer tout autant à qui viendra les commander.

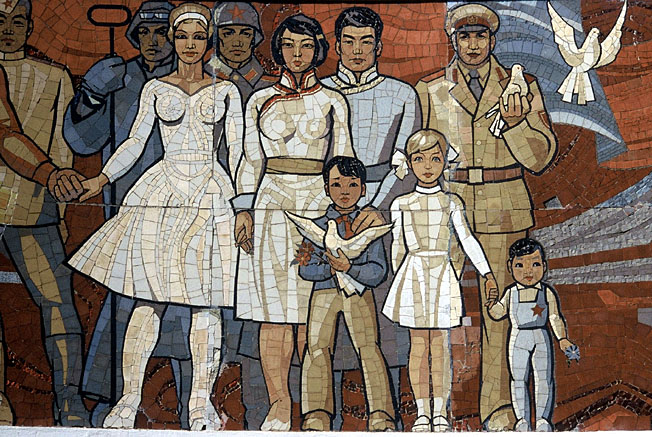

Surtout si l’État met en scène la fusion collective, « cette camaraderie qui peut devenir un des plus terribles instruments de la déshumanisation – et qui le sont devenus entre les mains des nazis. (…) La camaraderie est partie intégrante de la guerre. Comme l’alcool, elle soutient et réconforte les hommes soumis à des conditions de vie inhumaines. Elle rend supportable l’insupportable. Elle aide à surmonter la mort, la souffrance, la désolation. Elle anesthésie. (…) Mais (…) recherchée et cultivée pour elle-même, pour le plaisir et l’oubli, elle devient un vice. Et qu’elle rende heureux pour un moment n’y change absolument rien. Elle corrompt l’homme, elle le déprave plus que ne le font l’alcool et l’opium. Elle le rend inapte à une vie personnelle, responsable et civilisée. Elle est proprement un instrument de décivilisation » p.418. Les manifs braillardes, les dégradeurs des permanences CFDT, les hooligans du foot, les djihadistes de Daech, tout ce qui veut le fusionnel au détriment de la personne avilit – et prépare au fascisme. « La camaraderie ne souffre pas la discussion : c’est une solution chimique dans laquelle la discussion vire aussitôt à la chicane et au conflit, et devient un péché mortel. C’est un terrain fatal à la pensée, favorable aux seuls schémas collectifs de l’espèce la plus triviale et auquel nul ne peut échapper car vouloir s’y soustraire reviendrait à se mettre au ban de la camaraderie » p.421.

Les huit causes du nazisme, pointées à chaud par Sebastian Haffner sont toujours présentes… Ne croyons pas que l’histoire ne repasse pas les plats : les êtres humains restent les mêmes, avec les mêmes schémas mentaux et les mêmes réactions viscérales. Soumission de Houellebecq avait un ancêtre : Histoire d’un Allemand de Haffner.

Pour savoir ce qui peut nous arriver prochainement, il faut lire ce livre.

Sebastian Haffner, Histoire d’un Allemand – souvenirs 1914-1933, 1939, publié en 2000 et complété en 2002, poche Babel 2004, 437 pages, €9.70

Commentaires récents