Notre société judéo-chrétienne est conduite selon les principes du Jéhovah de l’Ancien testament : Dieu macho tout-puissant, autoritaire et culpabilisant. Nous sommes soumis à la hiérarchie biologique, sociale et familiale, n’agissant que contraints entre « devoirs » et « droits », anxieux d’être jugés pour nos pensées, nos sentiments et nos actions. Intolérance et préjugés, compétition et mépris, sont le lot commun, qui éclate en colère trop souvent. Pas vraiment le moyen de vivre en harmonie, ni de comprendre les autres…

Sur ce schéma simple, le psy Rosenberg, a mis au point une méthode simple. Par tâtonnements ce docteur en psychologie clinique a quitté (à l’américaine) la théorie psychanalytique qui cherche sans cesse à « classer » les déviances à la norme pour une pratiquer l’écoute humaniste qui cherche avant tout à comprendre et à montrer à l’autre qu’on l’a compris. Dès lors, c’est magique, toute agressivité disparaît et la communication peut s’effectuer…

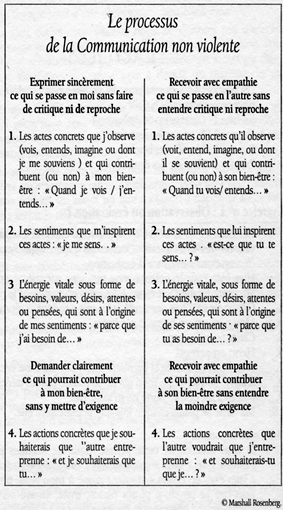

Sur ce schéma irénique se greffent de multiples anecdotes de la vie professionnelle et familiale, une dynamique de dialogue où le lettré reconnaîtra quelque chose de la dialectique de Socrate, revue et corrigée par un fils d’ouvrier juif de Detroit. Avec le pragmatisme efficace yankee, en quatre éléments : 1/ Observer sans juger, 2/ Exprimer ses sentiments, 3/ Identifier ses besoins, 4/ Demander ce qui contribuerait à son bien-être. Exemple : il est en colère, je reformule ses propres mots, je lui fais définir ce qu’il exige, je lui fais prendre conscience de ce qui pourrait lui convenir. Le deal est là, emballez sous un nom à la mode (la communication non violente ou CNV) – et vous avez un best-seller.

Je ne nie pas qu’écouter soit rare dans notre société, à commencer par la famille. Ni que le tropisme autoritaire, hiérarchique, centralisateur soit une nuisance dont le Covid-19 montre combien il est ravageur en France jacobine plus qu’en Allemagne des länder. Qui n’a aucune initiative mais attend les ordres, qui ne participe en rien à la solution mais se contente de critiquer, qui râle sans cesse et toujours ceux qui font tout en restant assis le cul sur sa chaise – ne peut qu’être aigri de sa vie et se méfier des autres. Mais « la méthode » apparaît comme un truc marketing plus que comme une psychothérapie de soi. C’est utile mais limité : cherchez à parler avec un caïd de banlieue armé d’un couteau et vous constaterez très vite qu’il pensera seulement que vous cherchez à l’embrouiller, pas à le comprendre. Ce dont il se fout : il ne veut qu’exprimer sa haine, pas chercher sa rédemption.

Restent des remarques de bon sens. Nous jugeons trop souvent les autres a priori (c’est rapide, facile et suffisant pour notre cerveau 1) ; nous ne considérons trop souvent les autres que comme expression de nos propres besoins et sentiments, pas des siens ; nous comparons autrui à une norme « civique » ou « morale » qui nous font évidemment mépriser les trois-quarts de ceux que nous rencontrons, déviants ou indignes ; nous refusons toute responsabilité de nos actes en les traduisant par « il faut que » plutôt que par « cela me ferait plaisir » ou « cela me serait utile car ».

Toute notre conception des relations humaines souligne le Mal en l’autre et exige le dressage éducatif et politique alors qu’observer sans évaluer permettrait de prendre les êtres comme en devenir et non comme essences figées héréditairement. « J’ai constaté à maintes reprises qu’à partir du moment où les gens parlent de leurs besoins plutôt que des torts des autres, il devient beaucoup plus facile de trouver des moyens de satisfaire tout le monde » (chap.5). L’empathie permet d’en finir avec la peur de l’autre et de comprendre nos propres besoins.

Quand nous sommes en colère, ce qui arrive, l’exprimer ne sert qu’à augmenter la violence des relations. La méthode CNV consiste à 1/ s’arrêter pour respirer, 2/ identifier les jugements qui occupent nos pensées, 3/ retrouver le contact avec nos besoins, 4/ exprimer nos sentiments et nos besoins inassouvis. Dire merci en CNV consiste de même à exprimer : 1/ voici ce que tu as fait, 2/ voici ce que je ressens, 3/ voici le besoin qui chez moi a été satisfait. Cette computing psychology pourra être aisément remplacée par une « intelligence » artificielle, si l’on y pense.

A vous de tester…

Marshall B. Rosenberg, Les mots sont des fenêtres (ou bien ils sont des murs), 1999, La Découverte 2016, 320 pages, €19.50 e-book Kindle €14.99 CD audio €21.90

Commentaires récents