George Blond est un ancien marin – donc hostile par préjugé ancré de la Royale à l’Angleterre. Après avoir collaboré avec l’Allemagne dans les années de guerre, il est amnistié en 1953 et devient romancier. Il écrit des histoires policières et des fresques historiques sur la guerre qui vient de se terminer. Il est décédé en 1989 à Paris à 82 ans. Il raconte très bien et son livre sur la guerre du Pacifique, chroniqué ici, est un survol magistral de ce que furent les opérations. Le « survivant » du Pacifique fut le porte-avion américain Enterprise, surnommé le Big E, qui a été souvent endommagé mais jamais coulé. Ayant fait toute la guerre et participé à toutes les opérations importantes, il est un lieu d’observation privilégié.

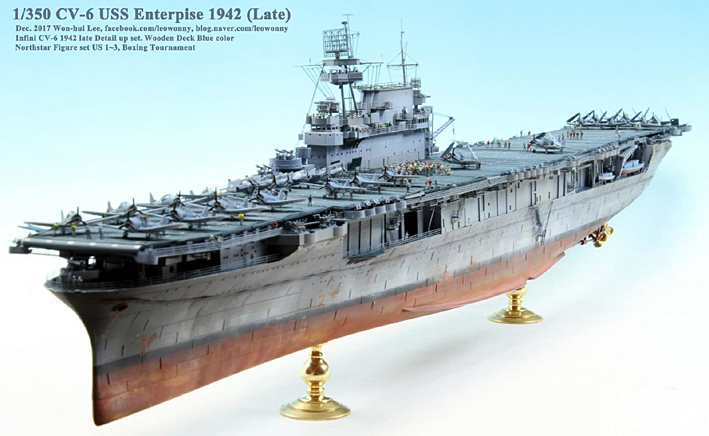

Ce navire mis en service en 1938, long de 246 m, armé par 2919 hommes et portant jusqu’à 90 avions, est arrivé quelques heures après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941, qui a précipité les États-Unis « sidérés » dans la guerre. Comme d’habitude, on l’a vu le 11-Septembre 2001, ils n’avaient rien vus, ou plutôt ignoré la montée à la guerre. Les Japonais ont osé, étirant leurs lignes au maximum pour réduire Hawaï, île avancée dans le Pacifique, afin que la flotte américaine (3 porte-avions seulement sur le Pacifique) se replie sur la Californie et laisse le champ libre à l’expansion nippone en Asie du sud-est et du sud-ouest. Les sévères sanctions économiques prises par les Américains après l’invasion japonaise de l’Indochine française (collaborationniste) et des Philippines (protectorat américain), ont poussé le Japon à s’étendre pour assurer son espace vital et l’accès aux matières premières indispensables à son économie.

Mais cette « traîtrise » de Pearl Harbor a généré selon l’auteur une véritable haine contre « les petits hommes jaunes » (les Japonais étaient à l’époque, en fonction de leur alimentation, plus petits en taille que les Chinois). D’où le raid de Doolittle en avril 1942 pour bombarder Tokyo, où l’Enterprise a assuré la protection aérienne du porte-avions Hornet, porteur de 16 B-25. Ce raid audacieux, où les bombardiers n’ont pas regagné leur porte-avions mais ont été abattus ou se sont posés en Chine nationaliste ou en URSS, a permis de « venger » Pearl Harbor et de lancer la mécanique industrielle américaine pour la guerre.

En effet, la puissance des États-Unis ne s’est jamais montrée aussi forte que lorsque le pays était menacé. De quatre porte-avions dans le Pacifique contre onze pour les Japonais on est passé à une trentaine en quelques mois, sans compter les croiseurs, destroyers, frégates, vedettes rapides et autres engins de débarquement. Les avions américains se sont améliorés à grande vitesse, rendant le chasseur Mitsubishi Zero japonais si manœuvrant mais fragile, moins efficace. Les pilotes américains ont été formés dès 18 ans, car l’extrême jeunesse était plus habile à la manœuvre des avions ; les besoins de pilotage des bateaux de transport ont été aussi assurés par des jeunes aux formations en six mois. L’énergie, l’inventivité, la puissance américaine, ont gagné la bataille. Ce n’était qu’une question de temps.

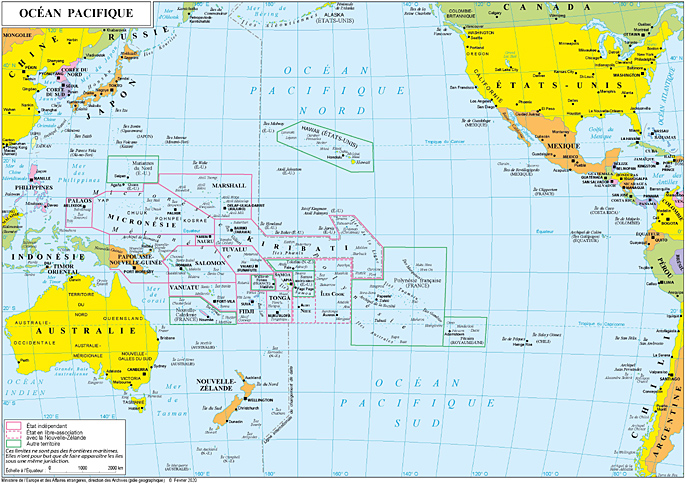

L’Enterprise a participé à la bataille de Midway, la bataille des Salomon orientales, la bataille des îles Santa Cruz, la bataille de Guadalcanal dans les Salomon, la bataille de l’île de Renell dans les Nouvelles-Hébrides, le débarquement sur l’île de Tarawa puis de Kwajalein dans les Marshall, celui des îles Truk dans les Carolines, les Palaos, la bataille de Saipan la bataille de la mer des Philippines, la bataille du golfe de Leyte et un soutien aérien aux débarquements sur Iwo Jima et Okinawa, sous le feu des avions kamikaze. A chaque fois, les Japonais s’étaient fortifié largement et de façon inventive, les assauts n’étaient pas des parties de plaisir car les bombardements massifs – à l’américaine – laissaient intacts les ouvrages enterrés. La disproportion des morts dans les deux camps était abyssale, par exemple 21 000 tués japonais à Iwo-Jima contre 4500 morts ou disparus américains. L’honneur japonais exigeait le sacrifice jusqu’à la mort. Certains soldats sortaient quasi nus, en une excitation quasi sexuelle de la souffrance pour se faire hacher par les balles, percer par les baïonnettes, ou griller par les lance-flammes.

Cette fresque, outre un exemple de sacrifice patriotique où chacun « fait son boulot » pour accomplir la grande œuvre stratégique, montre combien la puissance économique et industrielle fait le sort des guerres. C’est la tare de la Russie actuelle de l’ignorer encore, commandée par des mafieux qui ne songent qu’à leur intérêt propre ; c’est l’objectif de l’Iran, qui évite tant se faire que peut la guerre ouverte pour se renforcer d’abord, malgré son régime religieux qui incite peu au patriotisme ; ce devrait être la préoccupation de l’Union européenne, engluée dans la paresse de la paix. Mais les nigauds préfèrent toujours leur fin de mois à la fin de leur monde.

Georges Blond, Le survivant du Pacifique – l’odyssée de l’Enterprise, 1957, Livre de poche 1962 réédité 1976, 442 pages, occasion €12,00 (liens sponsorisés Amazon partenaire)

– édition pour les 9-12 ans adaptée par Raoul Auger en e-book Kindle, €6,99

En savoir plus sur argoul

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Commentaires récents