J’avais l’âge du narrateur, « l’année de mes dix-huit ans » (donc encore 17 ans), lorsque j’ai lu pour la première fois ce roman d’un Anglais né en 1894 ; il aurait pu être mon grand-père, venu au monde autour de cette année-là. L’univers victorien, l’élégie de « l’Art », la jeunesse passionnée réfrénée par les convenances victoriennes, la conception platonicienne de l’âme, convenaient à l’époque de ma jeunesse dans les années 1970. Je ne m’identifiais pas au narrateur mais à son univers ; il n’était guère différent de celui de mon temps car la révolution des mœurs de mai 68 a tardé à infuser dans la société. Quant au jeune homme, ses élans étaient les miens mais point sa famille, trop idéale pour ma réalité.

Aujourd’hui est différent et ce roman est rejeté vers le XIXe siècle, bien que paru en 1929. Les hobereaux comme les Frew, les Trobey ou les Fullaton, vivant en manoir campagnard, ne sont plus qu’un souvenir. La famille « libérale » qui aime ses enfants et les oriente par la force du raisonnable a sombré dans le décomposé, l’individualisme exacerbé, la compétition ou la drogue. Le monde a changé et « les convenances » ne conviennent plus. « Un jeune homme obsédé par la nudité féminine, et dominé par son imagination, une jeune femme renonçant à toute fierté, fouettée par le désir et la vanité, et voulant inscrire dans sa vie un chapitre faussement romanesque » – voilà toute l’histoire, racontée à la fin par le narrateur devenu vieillard.

Sauf qu’entre temps la jeunesse a vécu, et la fièvre est l’essentiel. Nigel Frew est cadet de famille mais dessine admirablement et peint à l’occasion. Lors de sa première sortie dans le monde, chaperonné par sa grand sœur acerbe Ethel et son grand-frère bienveillant Richard, il séduit la société. Sa jeunesse, son air lunaire, sa gaucherie, touchent les gens. Notamment Claire, qui doit épouser Ned, le fils de la maison Fullaton qui invite. Nigel tombe amoureux de Claire et celle-ci, de trois ans plus âgée que lui, en est émue et l’aime aussi – ou croit aimer l’image candide et pure qu’elle s’en fait. Mais ils ne sont pas en phase : pour Nigel, cet amour vient trop tôt ; pour Claire, il vient trop tard. D’où la tragédie d’un amour impossible qui se développe au long des pages.

Nigel doit être envoyé à Oxford sur les traces de son frère aîné mais il décide de n’en rien faire. Il rencontre en cela les avis de son maître en dessin plus celui de son hôte, le père de Ned, peintre acceptable et influent dans les beaux-arts qui l’invite à venir compléter son apprentissage auprès de lui. Le père de Nigel est ennuyé, une solide éducation prépare à tout, même à la peinture, et elle reste un bagage solide en cas d’échec. Mais Nigel ne peut rester chez les Fullaton à cause de la présence de Claire. Après quelques mois sur des charbons ardents, séduit par un ange de pierre dans l’église qui lui paraît l’idéal d’incarnation de la chair désirée en art éternel, Nigel s’écartèle entre l’art et l’amour, ou plus exactement le travail et la chair. Il tente de réaliser, sur demande de Ned, un portrait de Claire, mais celle-ci lui échappe car elle est sans cesse différente. Il ne réussit que des dessins épars, pas l’œuvre à l’huile ambitionnée. Son œuvre restera inachevée.

C’est que, dans sa conception issue de Platon, un portrait est « l’image d’une âme reflétée dans le miroir d’une autre âme ». Trop d’impressions fugitives viennent parasiter sa main pour que le portrait soit possible, au contraire de celui de la tante Fullaton, une vieillarde qui n’a pas sa langue dans sa poche et qui a deviné sans peine les peines d’ardeur du très jeune homme. L’art ou l’amour ? Entre ces deux absolus, ces deux créations humaines, il faut dans la société de philistins qu’est la bourgeoisie anglaise fin XIXe, malheureusement choisir. Seule la fuite « à Paris » permettra de trancher le nœud gordien. Car la société bienveillante refoule toutes potentialités de conflits et noue les élans comme les aiguillettes, sous la conversation policée et les attitudes convenables. L’artiste seul y échappe, dans un milieu qui exclut l’art et ne considère la peinture que comme un substitut honorable et admis de la photographie. Qui peint la chair doit peindre l’âme, mais il faut pour cela transcender les convenances et lâcher les rêves dans la nature, eux qui ne sont que des ballons captifs retenus par la société.

Revenu trois ans plus tard, mûri et sa maîtrise d’artiste assurée, Nigel baisera Claire une fois dans la chambre d’enfant des Fullaton, manière d’exorciser à la fois leurs désirs à tous les deux et leur part d’idéalisme enfantin. La société reprend ses droits, dans la sagesse, et les convenances restent respectées malgré le feu qui a couvé sous la glace. J’aurais bien lu une suite où Claire donnait naissance à l’enfant de Nigel sous la paternité de Ned, mais cela aurait été trop osé pour les années 1920 et l’esprit « comme il faut » de l’auteur. Car il écrit bien, ses phrases coulent longuement et sans heurt, les descriptions psychologiques sont fouillées, avec quelques traits de paysage et de nombreuses sensations complaisamment éprouvées. J’ai trouvé bon pour rêver ce roman ancien ; il est toujours lisible, à la campagne, en vacances. Il me rappelle ma jeunesse et cet autre monde « d’avant » la libération des mœurs et la globalisation globish, le temps où les Anglais étaient des Anglais et les Français des Français.

Il a reçu le prix Femina en 1929.

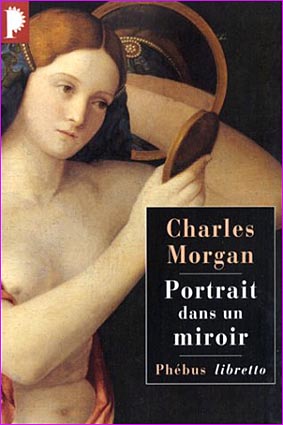

Charles Morgan, Portrait dans un miroir, 1929, Phébus 2001, 256 pages, €7.44

Commentaires récents