La chef nous l’a répété trois fois sans, à cette occasion, se demander au milieu de sa phrase ce qu’elle voulait dire : aujourd’hui est son anniversaire. Silence poli ; je ne crois pas qu’elle puisse s’attendre de notre part à un cadeau ; elle n’a été ni assez aimable, ni assez efficace pour cela. D’ailleurs, certains soupçonnent qu’elle fait le coup de la date d’anniversaire à chaque groupe pour grappiller quelques sous de plus.

Nous la quitterons sans regret, sauf Cruella et celui que l’une d’entre nous s’est mise à appeler depuis peu « Bijou ». Cette référence aux caniches du 16ème arrondissement est bien peu charitable à cette pauvre race de compagnie, pour désigner Francis. Pourtant, ce matin, l’horaire est respecté. Il faut dire que la bien-en-cour Cruella a son avion dans la soirée ! Les autres ont une folle envie de faire à nouveau des courses à Oulan Bator et nul branché ne traîne plus.

La conversation, dans la voiture, porte sur les Maldives, la plongée et – encore et toujours Francis. « Pourquoi avoir donné un prénom pareil à quelqu’un qui zozote ? », se demande ingénument l’une d’entre nous, effectivement, devoir dire « ve m’appelle Franfif, fé pas de fanfe ! ». Je ne participe pas vraiment à ces bribes de conversations car le bruit du moteur soviétique nous empêche de nous entendre d’une rangée de sièges à une autre et je n’ai pas le goût d’accabler un peu plus le bouc émissaire. Un autre me parle des militaires et de sa vocation. Il veut « servir sa patrie » même si cela a été peu à la mode ces dernières années. Depuis que le contingent n’est plus appelé, le métier s’est spécialisé et est devenu plus technique.

Nous pique-niquons de bentos mongols au sempiternel mouton et riz. Le paysage de la steppe s’étale autour de nous dans toute sa vastitude. Biture, dégrisée ce matin, récapitule pour ceux qui souhaitent le noter sur une carte en vente à la capitale (qu’elle se charge d’acheter car « vous ne la trouverez pas » – mais son prix sera le sien) les noms des lieux où nous sommes passés. Nous bataillons avec les voyelles phonétiques qu’il faut doubler ou écrire avec des trémas pour qu’elles se prononcent autrement qu’en français.

Poussière et vent nous dessèchent. L’arrivée à Oulan Bator est un retour au pire de la modernité inachevée : ordures, mauvaises odeurs, usines brutes, pollution, échappements, embouteillage, bruits. Le pire du socialisme industriel peu soucieux – malgré l’idéal affiché – de « réconcilier l’homme avec sa nature ». Sauf à considérer l’homme comme une brute prédatrice et obtuse, ce que nombre de communistes ayant réussi étaient sûrement.

Le nomade des steppes ne doit pas s’y retrouver : d’un mode de vie ancestral, il s’est trouvé plongé dans le soviétisme 19ème siècle et, en quelques années, dans la nouvelle modernité de la concurrence sauvage où, après copinages, privatisations et corruption, les scandaleusement riches côtoient les scandaleusement pauvres. L’acculturation n’en est que plus féroce. Les nomades sont attirés par les instruments du progrès : moto, auto, stéréo, télévision, mobiles. Biture le regrette comme si elle voulait les figer indéfiniment dans un mode de vie archaïque. Pourquoi l’empêcherait-on ? Chacun ne doit-il pas pouvoir choisir sa vie ? Mais je reconnais qu’il faudra bien une ou deux générations pour que cette modernité brutale soit digérée et adaptée à la sauce mongole. Nos grands-parents n’avaient-ils pas gardés des réflexes de paysans, bien que vivant et travaillant à la ville ?

Pas de cabines téléphoniques ici, peu de portables, mais des femmes-téléphones qui, dans la rue, portent dans les bras un gros appareil blanc et antédiluvien muni d’une antenne. Pour quelques tugriks on peut téléphoner dans la ville en mongol. Val note que les voitures vues dans la rue sont surtout coréennes, quelques-unes japonaises, d’autres, plus rares, allemandes. Anne-Sophie observe que la jeunesse se pare plus qu’en Occident. Les filles portent de jolies robes à froufrou ou ces shorts en jean ultra-courts des publicités pour les sites roses. Les garçons ont les cheveux peroxydés et arborent des débardeurs moulants qui font ressortir leur teint de bronze et leurs muscles imberbes.

La majorité du groupe est déposée devant « le » Grand magasin de la capitale, héritage de l’unique magazin de l’ère soviétique. Une boutique de laine cashmere s’élève tout près, trustée par les marchands chinois, la Poste centrale s’élève un peu plus loin.

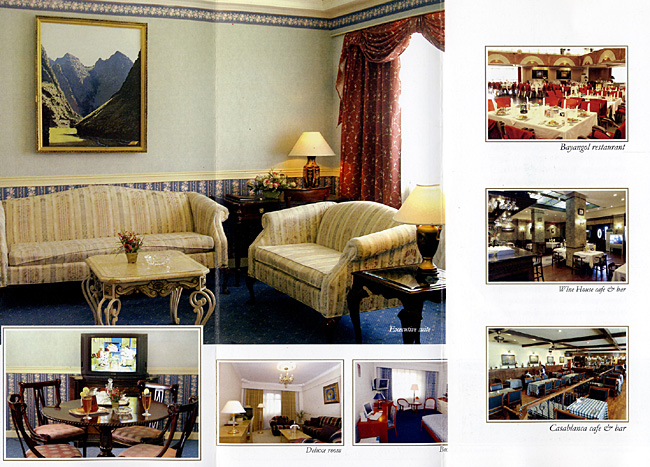

Nous sommes quelques-uns à rallier directement l’hôtel Bayangol, certains pour ranger leurs affaires et prendre une douche avant de ressortir pour aller à pied dans les magasins, moi pour prendre un long bain, pour écrire et pour lire.

Le dîner est prévu vers 20h dans une yourte en pleine ville aux dimensions d’un cirque. Trois plats fort copieux alourdissent notre estomac, déshabitués de telles mangeailles. La salade variée est fraîche à nos dents, le canard accompagné de purée aurait pu clore le festin mais ne voilà-t-il pas qu’arrive encore le fameux mouton mongol cuit aux pierres chaudes ? La viande est absolument délicieuse, un tantinet plus sèche que celle des chauffeurs mais très goûteuse. Hélas, nous n’avons pas l’habitude de ces dîners pantagruéliques de paysans privés.

Durant le repas a lieu un concert à la vielle à tête de cheval, cithare à 14 cordes et yataga. Les mélopées de la steppe sont toujours aussi prenantes et le chant du Gobi aussi sautillant et nostalgique. La contorsionniste s’est entièrement vêtue d’une combinaison synthétique qui imite la peau d’un serpent et elle se tord en équilibre avec, parfois, un sourire inquiétant. Le prestataire et sa femme dînent avec nous.

Le camp est tôt levé. Biture en a marre de son septième groupe de la saison et elle aspire aux trois jours de battement qu’elle va pouvoir savourer avant le huitième groupe, la semaine prochaine. Comme un calligraphe en écriture mongole se propose d’écrire votre nom au pinceau pour une vingtaine de dollars, cela retarde le départ des voitures pour l’hôtel, tous les amateurs de « souvenirs » voulant au dernier moment faire comme les autres. Cette écriture est curieusement tournée de haut en bas, venue de l’ouïgour dérivé de l’araméen. C’est Gengis khan qui l’a imposée en 1210. Elle est délaissée au profit de l’alphabet cyrillique depuis 1941, plus pratique et plus politique pour contrer les Chinois trop proches qui réenvahissent insidieusement le pays.

F I N

du périple en Mongolie

Commentaires récents