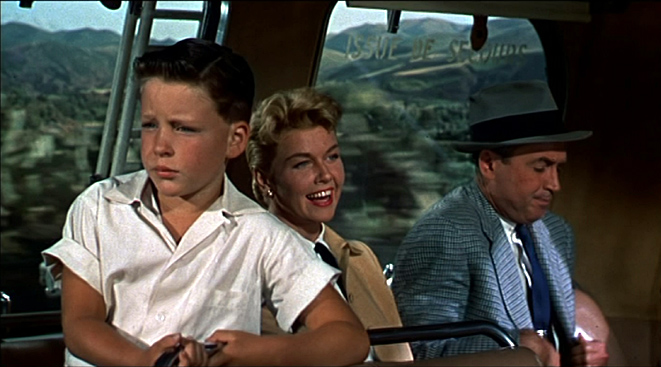

Le bon docteur Ben McKenna (James Stewart), de l’hôpital d’Indianapolis, la quarantaine, est venu en Europe pour un congrès médical à Paris. Il profite de son séjour pour prendre des vacances et passe par Rome, Lisbonne, Casablanca avant de se retrouver dans un car pour Marrakech. Il est accompagné de son épouse Dot (Dorothée, Jo dans la version américaine – Doris Day) et de leur fils Alain d’une dizaine d’années (Henry abrégé en Hank aux US – Christopher Olsen).

Le gamin, vigoureux et assez déluré, s’avance dans le car pour aller voir à l’avant les chameaux dans le paysage lorsque l’engin freine brusquement. Alain se rattrape comme il peut et arrache sans le vouloir le voile d’une femme musulmane, au grand dam de son mari qui l’invective furieusement en arabe et le menace. Le docteur se lève pour défendre son fils mais un Français s’interpose ; il parle arabe et calme l’homme puis explique longuement les coutumes locales aux Américains. Le Maroc est alors un protectorat français et les mœurs religieuses sont vivaces, surtout dans le sud. J’ai vu encore des femmes voilées à la fin des années 1970 à Marrakech alors qu’elles ne l’étaient plus à Casa ni à Fès ; cette liberté n’a durée que deux décennies, le voile est revenu avec le rigorisme dès la fin des années 1990.

Le gamin, vigoureux et assez déluré, s’avance dans le car pour aller voir à l’avant les chameaux dans le paysage lorsque l’engin freine brusquement. Alain se rattrape comme il peut et arrache sans le vouloir le voile d’une femme musulmane, au grand dam de son mari qui l’invective furieusement en arabe et le menace. Le docteur se lève pour défendre son fils mais un Français s’interpose ; il parle arabe et calme l’homme puis explique longuement les coutumes locales aux Américains. Le Maroc est alors un protectorat français et les mœurs religieuses sont vivaces, surtout dans le sud. J’ai vu encore des femmes voilées à la fin des années 1970 à Marrakech alors qu’elles ne l’étaient plus à Casa ni à Fès ; cette liberté n’a durée que deux décennies, le voile est revenu avec le rigorisme dès la fin des années 1990.

Le Français dit s’appeler Louis Bernard (Daniel Gélin) et faire des affaires entre la France et le Maroc. Mais il pose surtout beaucoup de questions auxquelles le docteur répond, en Yankee transparent qui n’a rien à cacher (telle est la démocratie). Mais son épouse se méfie de ce questionneur trop précis et reproche à son mari d’étaler ainsi leur vie au grand jour ; un peu de pudeur s’impose. On verra qu’elle n’a pas tort. Même chose avec un couple anglais qui les croise, des regards trop insistants pour être sans arrière-pensées, d’autant qu’ils le retrouvent juste à la table derrière eux au restaurant. Ils se présentent comme les Drayton un fonctionnaire du programme alimentaire mondial (Bernard Miles) et son épouse qui louche un peu (Brenda de Banzie). Elle a reconnu Dot qui était célèbre pour avoir chanté à Londres, New York et Paris. Ils proposent de sympathiser et expliquent les coutumes alimentaires musulmanes : faire ses ablutions manuelles avant tout, manger avec les trois premiers doigts de la main droite seulement, ne jamais user de la main gauche (celle qui se torche le cul dans les pays bédouins). En bref, de l’exotisme. Qu’ils proposent de prolonger le lendemain par la visite commune de la place Jemaa el-Fna et du marché. Louis Bernard devait le faire mais il s’est décommandé.

Le gamin a été laissé à l’hôtel de la Mamounia, le plus réputé de Marrakech, dûment vêtu d’un pyjama, d’une robe de chambre et de pantoufles malgré la chaleur du pays. Avant de partir, sa mère danse avec son garçon et lui chante son air préféré, Que sera sera, ce qui est important pour la suite de l’histoire.

Au lendemain, promenade exotique dans le Marrakech touristique (qui a bien changé depuis), les acrobates de la place et leurs badauds, le marché pittoresque où se presse la foule. Alain est très excité et traîne par la main Madame Drayton qu’il a adoptée, comme souvent les gamins. Soudain, un remous de foule, un Arabe est poursuivi par un autre et par tout un groupe de policiers. Il s’agit de Louis Bernard déguisé en burnous et bruni par maquillage qui, un couteau planté dans le dos, va s’écrouler devant le docteur McKenna. Durant son agonie, il murmure à l’oreille du docteur des mots incohérents que celui-ci s’empresse de noter. Malgré les instances de sa femme qui veut tout savoir, selon le cliché de la gent féminine d’Hollywood, il ne lui raconte rien. Interrogés par la police française alors qu’Alain est confié Madame Drayton pour retourner à l’hôtel, ils ne disent que le minimum pour éviter de passer trop de temps sur une affaire qui ne les concerne pas ; après tout, ils ne connaissaient Louis Bernard que depuis la veille dans l’autocar et celui-ci leur avait fait faux bond pour le dîner promis.

Sauf que Louis Bernard est un homme du Deuxième bureau, autrement dit les services de renseignements français ; il a été chargé d’une mission secrète sous couverture d’affaires. Il doit déjouer un attentat qui se prépare à Londres sur un personnage étranger important. C’est ce que leur apprend l’inspecteur de la police française à Marrakech (Yves Brainville). Durant l’établissement du procès-verbal, McKenna est appelé au téléphone et une voix lui suggère de ne rien dire parce que son fils Alain pourrait en pâtir. Le message susurré au docteur est de contacter Ambrose Chapell à Londres – et McKenna le cache à la police. Le mieux est de quitter la ville dès le lendemain. Sauf qu’Alain est introuvable ; il n’est jamais rentré à l’hôtel et Monsieur Drayton vient de régler sa note. Crise et pâmoison hystérique de la mère à qui le mâle, docteur et mari fait prendre des cachets pour la calmer avant de le lui apprendre, encore une convention d’Hollywood sur les faibles femmes émotives.

Rien de mieux à faire que de retourner à Londres pour aller explorer la piste Ambrose Chapell. A l’aéroport d’Heathrow, une foule est venue acclamer Dot la chanteuse célèbre, et la police est là, prévenue de l’enlèvement probablement par les services français. Il faut dire que les McKenna ne sont en rien discrets, parlant fort, téléphonant depuis l’hôtel, exposant tout – en bons Yankees sûrs d’eux-mêmes et de leur bon droit. Les amis de Londres font irruption dans la suite d’hôtel alors que Ben est en train de téléphoner à l’Ambrose Chapell qu’il a trouvé dans l’annuaire. Il quitte les invités médusés pour se rendre aussitôt à l’adresse et trouve… un taxidermiste dont le père et le fils s’appellent tous deux Ambrose Chapell mais ne savent rien de ce qu’il énonce. Éjecté par les employés, Ben revient penaud à l’hôtel où sa femme, sur un propos anodin d’un invité, se dit qu’il peut s’agir une vraie chapelle nommée Ambrose. Et en effet, il en existe une dans l’annuaire. Elle quitte ses invités pour s’y précipiter et, lorsque Ben revient, ils lui apprennent où elle est allée. Il quitte aussitôt les visiteurs, en comique de répétition irrésistible, pour aller la rejoindre.

Il s’agit d’une chapelle où les Drayton officient comme pasteurs – et où ils détiennent Alain. Qui est d’ailleurs bien traité, toujours en chemise blanche à col ouvert. Il joue aux dames avec la laide organiste, autre convention d’Hollywood où tous les méchants doivent être laids. C’est d’ailleurs le cas du tueur (Reggie Nalder), chargé d’assassiner au pistolet le Premier ministre étranger en plein concert du Royal Albert Hall, au moment même où retentira le coup de cymbales d’une symphonie interprétée par Bernard Herrmann en personne. Alors que Dot part appeler la police, Ben reste après la sortie des fidèles et crie ; Alain lui répond mais, quand il veut s’élancer, il est assommé et laissé à l’intérieur, toutes portes verrouillées afin de gagner du temps. Les Drayton se réfugient en effet à l’ambassade du pays (non nommé) dont le Premier ministre doit être tué. Son ambassadeur est au courant car c’est lui-même qui a commandité les Drayton pour trouver le tueur.

Mais rien ne se passe comme prévu, Dot va crier au moment opportun en plein concert et tout va aller de mal en pis pour les espions. Il ne fallait pas enlever le gamin, on ne touche pas aux enfants car les parents feront tout et même l’impossible pour les récupérer. Alain doit être étranglé pour quitter l’ambassade sans jamais parler mais Madame Drayton ne le veut pas, encore un cliché d’Hollywood, mais positif cette fois, « les femmes » sont plus touchées par les enfants que les hommes. A la réception de l’ambassade, où elle s’est fait inviter après avoir sauvé le Premier ministre au concert, elle interprète ses chansons les plus connues, dont Que sera sera qui plaît tant à Alain. Sa voix porte dans les étages, le garçon la reconnaît, Madame Drayton lui demande de siffler en réponse le plus fort qu’il peut, comme il sait le faire. Son père, qui l’entend, s’aventure de palier en palier et le trouve en enfonçant une porte. Mais Monsieur Drayton survient avec un pistolet et les fait descendre sans scandale pour aller dans la rue. Sauf qu’au dernier moment le docteur le précipite au bas des dernières marches et quitte tranquillement l’ambassade avec son gamin.

La famille au complet retrouve dans la suite de l’hôtel ceux qui se sont invités et c’est la fête.

Le confort sûr de soi et dominateur de la première puissance mondiale après la guerre peut se retrouver brutalement bouleversé par un incident à l’étranger. Être pris pour un autre par un espion peut vous valoir quelques désagrément vitaux. Si le docteur réagit en mâle américain gauche et brut, plus porté à l’action qu’à la réflexion, son épouse qui n’est plus rien après avoir interrompu sa carrière quelques années auparavant, retrouve son rôle de chanteuse pour accomplir celui de mère intuitive, attachée viscéralement à son enfant. D’émotive et presque vulgaire au début, elle prend une stature décidée et pleine d’initiative à la fin. Sa transformation est comme une métamorphose : de « femme de », elle redevient une personne. Ce n’est pas si mal comme leçon pour un film d’espionnage.

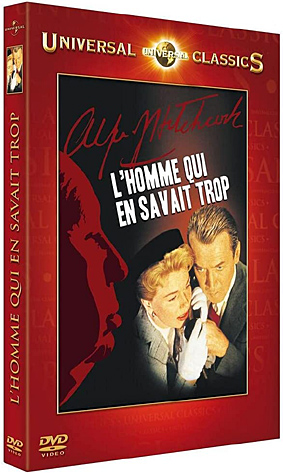

DVD L’homme qui en savait trop (The Man who Knew Too Much), Alfred Hitchcock, 1956, avec James Stewart, Doris Day, Brenda De Banzie, Bernard Miles, Ralph Truman, Universal Pictures France 2011, 1h54, €11,21 Blu-ray €16,49

Alfred Hitchcock chroniqué sur ce blog

Commentaires récents