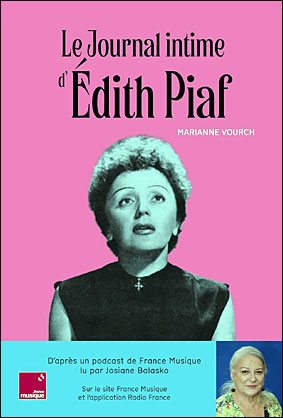

Une belle édition cartonnée du podcast de France Musique « Le journal intime de… ». La conférencière et productrice Marianne Vourch écrit à la première personne, comme si la môme Piaf parlait. Lu sur France Musique par Josiane Balasko qui se fend d’une préface écrite à la plume de sa main – vous noterez le graphisme de la signature, qui en dit long. Elle évoque son enfance, ses débuts dans la misère, la chanson, ses succès – ses amours. « Forcément fictifs, mais plausibles », dit de ces journaux reconstitués l’attachée de presse. Elle n’a pas tort, ils sont plausibles.

La môme naît en 1915, en pleine guerre de 14, célébrée il y a dix ans par le président qui affirmait réduire le chômage en augmentant les impôts (il avait fait HEC). Édith a une mère née en Italie, chanteuse de cabaret, et une grand-mère marocaine, tenancière d’un bordel de campagne en Normandie. Elle y vit parmi les filles et tombe même aveugle (de kératite), puis « miraculée » en allant prier sur la tombe de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Le père rentré de la guerre la récupère en 22 donc vers ses 7 ans (et non pas « 9 ou 10 » selon l’autrice. Il la fait bosser avec lui, au cirque puis tout seul comme acrobate des rues à Paris. La môme doit mendier des sous dans un chapeau, pieds nus et robe déchirée. Une vraie vie de gamine de Paris, comme ces piafs audacieux et sautillants des trottoirs.

Piaf sera son surnom de chanteuse car elle s’appelle Edith Gassion. Elle se met à son compte dans les rues à 15 ans avec son ange maudit et alter ego Momone, puis dans les cabarets lorsqu’elle est remarquée par Louis Leplée à 20 ans. Un P’tit Louis de 18 ans lui colle un polichinelle dans le tiroir, mais le bébé fille Cécelle meurt peu après à l’hôpital. Au Gerny’s, elle rencontre Maurice Chevalier et Jean Mermoz, c’est le début de la gloire.

Malgré son mètre quarante-sept, c’est une grande chanteuse, elle a de la voix. En 1935, elle chante même à la radio et fait sauter le standard de Radio Cité. Son premier disque sort chez Polydor. Fait divers, Louis est assassiné. La môme Piaf est esseulée. Raymond Asso lui écrit des chansons car, si elle chante, elle n’écrit ni ne compose la musique au début (elle écrira 87 chansons ensuite). D’ailleurs « môme » fait un peu vulgaire, tapin égaré ; Jean Cocteau trouve que son prénom est beau : Édith Piaf est lancé comme une marque.

C’est la guerre et la Kommandantur exige que soient retirés la chanson du Légionnaire et l’éclairage de scène en bleu-blanc-rouge. Edith Piaf se rend à Berlin chanter en 1943 puis en 1944, mais ce n’est pas politiquement korrect de l’écrire aujourd’hui (ça reviendra avec la môme Le Pen, tante ou nièce). L’autrice passe donc très vite sur cette période de « journal ».

Arrive 1944 et la Libération, avec elle Yves Montand. Viennent ensuite les Compagnons de la chanson, le piaf est insatiable, il lui faut tous les hommes, tous ceux qu’elle aime, une vraie despote amoureuse. Rien n’est trop beau et, avec ses émoluments, direction l’Amérique ! Elle baffe un à un tous les Compagnons qui n’y ont pas cru, lorsqu’ils se sont retrouvés sur le pont du paquebot.

Défilent Charles Aznavour, qui doit nourrir sa famille, Marcel Cerdan, le beau musclé de la boxe, Eddie Constantine, Jacques Pills, Georges Moustaki, Théo Sarapo, garçon-coiffeur de 26 ans. Une vraie cougar, la môme.

Et puis, usée, alcoolo, camée de médocs, la môme Piaf crache du sang, s’épuise et meurt en 1963 à Plascassier – à 47 ans (où j’eus un jour une copine). Éphémère comme un moineau de Paris ; ça ne vit pas vieux, un moineau, surtout à Paris. Mais non, elle ne regrette rien !

Marianne Vourch, Le journal intime d’Édith Piaf, 2024, éditions Villanelle, 91 pages, €24,00 – très illustré de textes et photo.

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Déjà commentés sur ce blog, le Journal intime de… Bach, Mozart, Chopin

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Commentaires récents