Le premier film, peut-être sur la psychanalyse, doublé d’une histoire d’amour et d’une enquête policière. Hitchcock ne fait pas dans la mesure ; il a choisi les acteurs les plus beaux, à l’acmé de leur jeunesse, Ingrid Bergman (tout juste 30 ans) en doctoresse Constance Petersen et Gregory Peck (29 ans) en faux docteur Edwardes, ainsi qu’une séquence onirique de cauchemar révélateur signée Salvador Dali. Non sans un zeste d’humour tout britannique, comme on le voit à la fin.

Mais l’ensemble convainc peu. La psychanalyse, vue d’aujourd’hui, est réduite à sa caricature, une sorte de confession catholique qui assure la rédemption, ou une autocritique à la Staline qui lave de tout péché bourgeois (mais pas de l’exécution). Il suffirait, selon les docteurs du film, de faire remonter à la conscience les événements inconscients qui bloquent le sujet pour le libérer enfin de ses névroses, psychoses, paranoïa et autres schizophrénie. Les termes, d’ailleurs, allègrement se mélangent dans leur discours, comme si tout cela était du pareil au même. Quant à la « guérison » miraculeuse du sujet, elle intervient en quelques jours sous l’influence des réminiscences provoquées par le retour sur les lieux et par l’amour…

Cet amour qui est un coup de foudre d’un glaçon pour un amnésique, ce qui le tente mais l’effraie, et ne va guère plus loin sauf quelques scènes de tendresse où la doctoresse Petersen caresse la tête du faux docteur Edwardes endormi.

Pour l’intrigue policière, seul le début en mérite le nom, lorsque surgit un docteur Edwardes qui dérape de temps à autre dans des obsessions « nerveuses », faisant soupçonner qu’il est autre que ce qu’il paraît. Le conseil d’administration lui a demandé de remplacer le docteur Murchinson (Leo G. Carroll) à la tête de la clinique psychiatrique de Green Manors. Murchinson prend sa retraite parce qu’il a été « malade » (de la tête ?) mais poursuivrait bien sa carrière. Edwardes avoue très vite à Petersen qui le harcèle n’être pas Edwardes et n’avoir pas écrit son livre sur le complexe de culpabilité – qu’il incarne avec une perfection trop clinique. Sa signature n’est en effet pas la même, ni son écriture, un brin trop aiguë pour être celle d’un être paisible. Dès lors, il pars et laisse juste un message. La doctoresse le retrouve à l’hôtel de New York où il s’est réfugié. Malgré les fausses pistes semées par la belle Petersen pour les faire échapper à la police qui les cherche, les policiers ou les détectives sont assez bêtes pour ne pas voir qui est devant eux et arrivent toujours trop tard. Aucun suspense, ou très peu.

Le charme tient plutôt au coup de foudre, brutal, absolu, comme une révélation. Le petit glaçon fond devant le petit garçon.

Elle, la femme, sera une mère, une doctoresse, une épouse pour lui, l’homme, complexé par un événement traumatique de son enfance, médecin malgré lui mais amnésique, jamais mari. Le faux docteur Edwardes, qui se présente à la clinique comme tel – il ne sait plus pourquoi – croit avoir tué le vrai lors d’une excursion à ski où il l’a vu tomber. Ce qui a ravivé un souvenir enfoui dans son inconscient, la mort de son frère par sa faute, et l’a fait tomber en syncope, avant une amnésie pour « ne pas voir ça ». Mais il a dans sa veste un porte-cigarettes aux initiales J.B. Il ne sait plus qui il est ni où il en est.

Persuadé d’être un assassin, sûr d’être un imposteur, incertain d’être médecin, il est une âme en peine. Justement l’une de celles que la doctoresse Constance Petersen cherche à ramener dans ses filets pour en disséquer les rouages par souci de tout maîtriser, et les réhydrater à la vie. Éros et Thanatos se mélangent, symboles si chers à Freud, cité dans le film.

Constance est constante en son dévouement pour son homme. Sa foi est en l’amour, qui guérit tout. La psychanalyse est sa bible, qui a le pouvoir de tout révéler. La justice immanente réhabilitera forcément le faux coupable forcé à fuir et châtiera le vrai qui cachait bien son jeu. Constance touchera John et l’aveugle verra ; elle lui dira lève-toi et marche, et ça marchera.

Cet « envoûtement » (titre anglais) revu et corrigé par le prétexte scientifique du XXe siècle est proprement fascinant.

Oscar du meilleur film 1946.

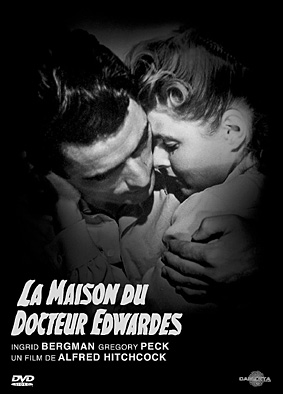

DVD La maison du Docteur Edwardes (Spellbound), Alfred Hitchcock, 1945, avec Ingrid Bergman, Gregory Peck, Michael Chekhov, Leo G. Carroll, Rhonda Fleming, Arcadès 2018, 1h47, €8,20 Blu-ray €10,98

Alfred Hitchcock déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents