« La vie est une source de joie », commence Zarathoustra dans le chapitre dédié à la canaille. Et d’ajouter aussitôt : « mais partout où la canaille vient boire, toutes les fontaines sont empoisonnées ». Le mot canaille vient de chien, animal vil et méprisable, le contraire du loup – dont il descend. Mais il s’est abâtardi, devenu sous-loup, sur l’exemple inverse du sur-homme.

La canaille tord les mots pour en chasser le sens, empoisonne tous les raisonnements par des préjugés idéologiques et par son vice envieux d’égalité forcenée. Les canailles sont les « gens impurs », ceux qui ont des « rêves malpropres ». « Ils ont empoisonné même les mots », dit Nietzsche. Il vise ainsi les prêtres, ces grands menteurs de l’illusion, mais aussi les philosophes enfermés dans leurs dogmes, les bourgeois qui croient aux vertus de la masse en politique (le fameux Peuple sain et innocent), et les marchands qui font commerce de tout et monnayent même les sentiments.

Le chapitre est lyrique et se perd en paragraphes de pure incantation poétique. Mais il ressort quand même l’idée simple qu’il faut s’élever au-dessus de la canaille pour penser par soi-même, vouloir par soi-même et écouter ses bons instincts. Car la canaille séduit : « souvent je me suis fatigué même de l’esprit, lorsque je trouvais que la canaille était spirituelle, elle aussi ! »

Attention aux dominateurs. Certes, ils ne sont pas en apparence esclave de la Morale et de la Religion, mais plutôt de leurs vices. « Et j’ai tourné le dos aux dominateurs, lorsque je vis ce qu’ils appellent aujourd’hui dominer : trafiquer et marchander la puissance – avec la canaille ! » Nietzsche n’aurait décidément pas été nazi : trop de canaille dans les rangs ! Il aurait peut-être suivi les hobereaux prussiens de bonne race comme Ernst Jünger. Mais peut-on trafiquer et marchander avec les nobles ? Il semble que oui, si l’on prend la phrase au pied de la lettre. Ce n’est pas le fait d’échanger des biens ou de négocier un prix qui est vil, c’est avec qui on le fait. L’acte est contaminé par l’acteur, « la canaille du pouvoir, de la plume et des plaisirs ».

Il faut se ressourcer dans la solitude du paysage, la pureté de l’air et des sources, pour éviter la contamination et penser enfin par soi-même, selon son esprit, son cœur et ses instincts. Ce sont les montagnes d’Engadine que Nietzsche a arpentées en long et en large pour mieux penser les discours de Zarathoustra en marchant, loin des bibliothèques poussiéreuses et des relations sociales mesquines. « Car ceci est notre hauteur et notre patrie : notre demeure est trop haute et trop escarpée pour tous les impurs et pour leur soif. » Élitisme de l’effort, souci de pureté vers l’essentiel, solitude pour être vraiment soi « comme de grands vents ». Mais aussi tentation de la secte, qui a saisi parfois les nietzschéens d’extrême-droite, la tentation de faire contre-société, entre soi, pour préparer l’avenir (mais non politique, si l’on reste « entre soi »).

« Nous voulons vivre au-dessus d’eux, voisins des aigles, voisins du soleil : ainsi vivent les grands vents. » Nietzsche se veut animé du souffle prophétique, en cela il n’a pas quitté l’esprit de la religion ; il veut une nouvelle religion, celle du Surhomme, de l’homme matériel qui doit être surmonté. Mais pas avec les gadgets du transhumanisme, plutôt par la vertu à l’antique et l’éducation qui épanouit l’individu dans la société et lui fait découvrir sans cesse des choses nouvelles.

Un jour viendra où le souffle (de l’esprit) balaiera les miasmes de la canaille et, dès lors « gardez-vous de cracher contre le vent ! »

(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)

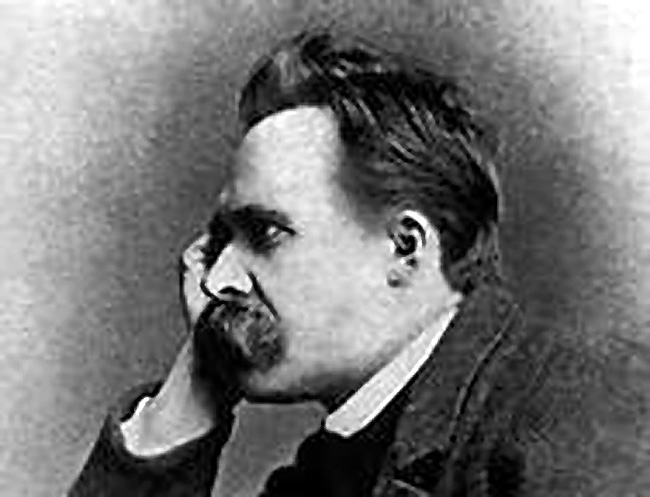

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49

Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

Commentaires récents