Le Temple du Soleil nous attire, par ses réminiscences de Tintin comme par l’adoration innée et toute humaine pour l’astre. C’est un bâtiment rond et carré à la fois, sorte de spirale escargoïde qui se prolonge en mur droit. Le 21 juin, le soleil se lève dans l’axe d’une fenêtre trapézoïdale et vient frapper la grosse pierre huaca qui dort là. Sous le Temple du Soleil, une cave finement aménagée ressemble à un « tombeau royal ». C’est ainsi que Bingam l’a surnommé bien que l’on n’y ait retrouvé aucun reste humain. Mais l’ensemble est impressionnant, alliant la pierre brute en cavité naturelle et le fin travail de la pierre taillée par l’homme en escalier géométrique et pente polie, ou en mur appareillé au millimètre.

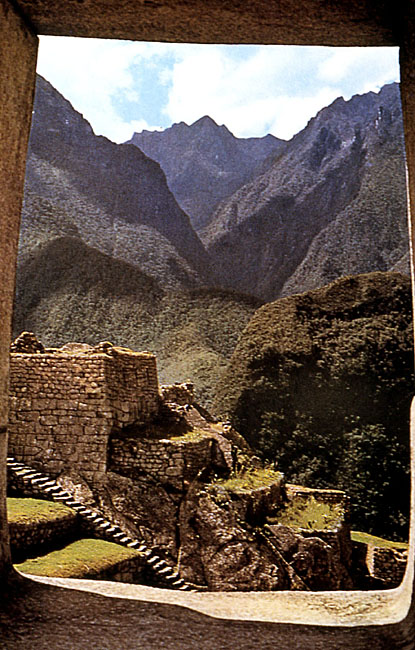

Plus haut, après l’interminable escalier qui essouffle les touristes frais débarqués du train, mais que nos poumons d’altitude supportent sans peine, s’ouvre mon préféré : le Temple aux trois fenêtres. C’est une construction légère et monumentale à la fois, illustrant une fois de plus l’ambivalence inca entre nature brute – acceptée – et raffinement civilisateur – minutieusement exécuté. Le mégalithisme des blocs est issu de la terre mère, tandis que la précision de la taille et des ajustements vient de l’homme. Austérité des formes ; simplicité du dessin ; ce temple est « monumental » en ce qu’il élève l’âme au-dessus du terre-à-terre quotidien. L’œil apprécie ces ouvertures en trapèze qui poussent le regard vers le haut du temple et, au-delà, vers les cimes découpées de la montagne à l’horizon. L’esprit se délecte de cette trinité rationnelle des trois fenêtres, du soleil qui les découpe et de l’ombre qui les contraste.

Un monolithe taillé au carré se dresse face à la fenêtre centrale ; il servait à viser le soleil ou quelques étoiles selon les saisons. Deux niches fermées prolongent les trois fenêtres ouvertes sur le vide.

Les pierres des murs sont curieusement taillées, sans symétrie, comme les pièces d’un puzzle. Les blocs sont loin d’être égaux. Ils sont tous de grosseur différente, simplement ajustés à la forme manquante. Le temple domine la place centrale et, plus loin, la vallée de l’Urubamba. Il est vraiment le balcon du site, proche de la roche sacrée où l’on tentait d’attacher le soleil chaque année au solstice d’hiver.

L’Intiwatana est sculpté dans la roche affleurante, au sommet du site. On dit qu’à cet endroit se croisent exactement la ligne nord-sud qui relie les pics du Wayna Picchu et du Salcantay, et la ligne est-ouest entre les pics Wakay Wilka (traduit en espagnol par « Véronica ») et San Miguel. Un vieux gardien un peu simplet, qui glousse au lieu de parler, s’amuse à montrer aux touristes comment prendre en photo le reflet de la flèche de pierre dans une flaque d’eau de pluie, ou le sommet du Wayna Picchu en alignement avec elle.

Le site nous offre d’autres images liant la nature environnante au travail architectural de l’homme. Ainsi ces pierres « sacrées » taillées selon la forme de l’horizon montagneux, comme un écho du paysage. Les toits des maisons d’habitation, dans le quartier bas, reproduisent les angles de la chaîne montagneuse en face.

Ce rythme des toits en triangle, aujourd’hui squelettes sans chaume, ces ouvertures dans les ruelles qui projettent au sol leurs taches de lumière et d’ombre alternées, cette mathématique des blocs superposés, carénés, alignés, est une joie pour l’œil, un piment pour la raison. Il en émerge une sérénité supérieure : celle de l’ordre humain habilement imposé au foisonnement sauvage.

Commentaires récents