Évocation de l’espérance Kennedy, en la personne du frère Robert dit Bobby (Dave Fraunces), sénateur démocrate en campagne aux primaires pour la présidentielle de 1968. Le 5 juin, il est assassiné lui aussi, à l’hôtel Ambassador de Los Angeles où il prononçait un discours.

Le film vaut pour les stars qu’il accumule, on appelle ça un « film choral », grand mot du jargon pour dire mosaïque, autrement dit éclaté façon puzzle… Le spectacle est trop long, afin de donner à chacune des pas moins de 22 vedettes ses dix petites minutes de gloire dans la première partie. Le réalisateur aurait pu amputer une demi-heure de bavasseries futiles des débuts pour renforcer son message. C’est dommage, car le thème de l’espérance messianique qu’incarne les Kennedy fut réelle, et elle est bien rendue dans le restant du film. Elle me rappelle l’engouement pour John Kennedy bien sûr, mais aussi celle pour Barack Obama et celle – inversée – pour Donald Trump 2. Ce genre de messianisme charismatique des politiciens fait beaucoup de déçus dans la durée, mais il transporte sur le moment.

Aucun rôle principal pour incarner l’espérance, si ce n’est Bobby lui-même, déjà fantôme sur pellicule enregistrée, d’autant qu’on connaît sa fin. Aucun des personnages du film n’est d’ailleurs vrai, tous ont été inventés, sauf le cuisinier latino qui tient la tête de Bobby abattu. Mais l’époque est bien rendue car, si tous étaient différents, tous étaient frappés de la même espérance. John Casey (Anthony Hopkins), le portier d’hôtel à la retraite qui passe ses journées dans le hall à jouer aux échecs avec son ami pré-alzheimer Nelson (Harry Belafonte) et qui n’a jamais vu ça ; Diane (Lindsay Lohan), qui épouse son ami William (Elijah Wood) dans l’espoir que le mariage lui permettra d’être envoyé sur une base militaire en Allemagne plutôt qu’au Vietnam ; Virginia Fallon (Demi Moore), une chanteuse vieillissante devenue lentement alcoolique parce que sa carrière décline ; Miriam Ebbers (Sharon Stone), une esthéticienne qui travaille dans le salon de l’hôtel, et son mari Paul (William H. Macy), le directeur de l’hôtel, qui a une liaison avec la standardiste Angela (Heather Graham) ; l’acheteur d’hôtel pour les aliments et boissons Daryl Timmons (Christian Slater), licencié pour ne pas avoir autorisé noirs et latinos à quitter leurs portes pour voter aux primaires ; le sous-chef afro-américain Edward Robinson (Laurence Fishburne) et les serveurs américano-mexicain José (Freddy Rodriguez) et Miguel (Jacob Vargas) ; Susan (Mary Elizabeth Winstead) la serveuse du café de l’hôtel ; Jimmy (Brian Geraghty) et Cooper (Shia LaBeouf) volontaires Kennedy qui sèchent la campagne, avides d’essayer un trip d’acide pour être « stone » avec le dealer hippie Fisher (Ashton Kutcher) – et peut-être coucher ensemble, inhibitions levées, puisqu’on les voit un moment tout nu ; les mondains mariés et donateurs de la campagne Samantha (Helen Hunt) et Jack (Martin Sheen) ; le directeur de campagne Wade (Joshua Jackson) et son collaborateur pressenti secrétaire d’État aux transports Dwayne (Nick Cannon), lequel est amoureux de la collègue d’Angela, Patricia (Joy Bryant) ; enfin la journaliste tchécoslovaque Lenka Janáčková (Svetlana Metkina), qui se dit « socialiste, pas communiste », et veut obtenir une interview avec Bobby Kennedy.

Elle ne l’aura pas : Sirhan Sirhan, un Palestinien, lui tire plusieurs balles alors qu’il sort après son discours par les cuisines ; trois l’atteignent et il décèdera vingt-six heures plus tard au Good Samaritan Hospital. Samantha, Daryl, Cooper, Jimmy et William sont blessés par balles avant que le tireur ne soit maîtrisé. Le tueur sera condamné à mort, peine commuée en prison à vie – il est toujours derrière les barreaux, ses demandes de libération étant toutes rejetées, la dernière en 2023.

Des scènes d’actualité de l’époque, notamment des discours de Bobby Kennedy, sont intercalées avec bonheur pour souligner les propos des comédiens. Dommage là encore que la voix off moraliste use les nerfs du spectateur par son lamento interminable de fin.

Shiran Shiran accusait les Kennedy d’avoir livré des avions de chasse à Israël, mais était-ce la vraie raison ? Les résistances conservatrices aux changements de la société américaine étaient fortes en 1968, aussi fortes qu’aujourd’hui, un demi-siècle et deux générations plus tard, avec la radicalisation de droite trumpiste. La guerre du Vietnam était de plus en plus impopulaire, sans buts stratégiques clairs pour les Américains, et inégalitaire car les riches et les étudiants pouvaient y échapper. La déségrégation portée par la Cour suprême avait ouvert les écoles publiques aux non-Blancs par l’arrêt l’arrêt Brown v. Board of Education. Le mouvement des droits civiques était exalté par Malcolm X, assassiné en février 1965, le Ku Klux Klan multipliait les attentats racistes. Malgré cela, le Civil Rights Act et le Voting Rights Act furent adoptés et promulgués en juillet 1964 et août 1965, Lyndon Johnson poursuivait la politique de John Kennedy, voule par la majorité sociale, tout en annonçant qu’il ne se représentait pas à la présidentielle – il avait trop peur pour sa peau. Il n’est pas exclu que Shiran ait été poussé par des ultra-droitiers, dans la lignée de l’assassinat de John Kennedy. Le film n’en dit rien, se contentant de chanter le paradis perdu. Malgré le troisième candidat Wallace, et en l’absence de Bob Kennedy assassiné, ce sera le républicain Richard Nixon qui sera élu. On sait comment il finira lamentablement, lors de son second mandat, par espionnage interne et mensonges dans l’affaire du Watergate.

Malgré les chansons de Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Miracles ou Simon et Garfunkel, le propos de l’espérance politique est noyé dans les scénettes de vedettes au début et la moraline sirupeuse de la fin. Une belle idée, gâchée par trop vouloir en faire.

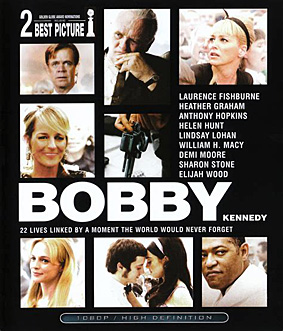

DVD Bobby Kennedy, Emilio Estevez, 2006, avec Harry Belafonte, Joy Bryant, Nick Cannon, Emilio Estevez, Laurence Fishburne, Brian Geraghty, TF1 Studio 2007, vo anglais doublé français + st, 1h52, €4,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents