Notre nuit est réparatrice car dormir dans les sièges d’avion n’est jamais confortable. Elle est cependant entrecoupée de réveils dus au décalage horaire. A 7h du matin ici, il est déjà 14h à Paris ! Cela passera dans quelques jours.

Très classique à Mexico, nous allons aborder le pays par la Place des Trois Cultures. La première est la Tlatelolco préhispanique, la seconde la culture coloniale avec l’église dédiée à Santiago – saint Jacques – la troisième la culture contemporaine par les bâtiments modernes de verre et d’acier du ministère des Affaires Etrangères. Cette place n’est pas née d’elle-même mais aménagée par un architecte dans un plan volontaire. Marco Pani, en 1964 a incorporé avec un souci d’harmonie les vestiges précolombiens du sous-sol, l’église érigée au-dessus et les bâtiments contemporains en un ensemble qui symbolise tout le Mexique.

Tlatelolco a été fondée par des populations toltèques venues du nord sur une vision induite par leur dieu Huitzilopochtli : un aigle perché sur un figuier de barbarie (« nopal »). L’aigle, tout comme le jaguar, est l’incarnation du Soleil, « dévoreur d’énergie ». La figue paraît un cœur sanglant sacrifié. La « dévoration d’un serpent » n’est qu’une interprétation espagnole des signes ondulés aztèques qui signifient « la guerre ». Rien de biblique dans ce repas, pas de Diable terrassé par le Saint.

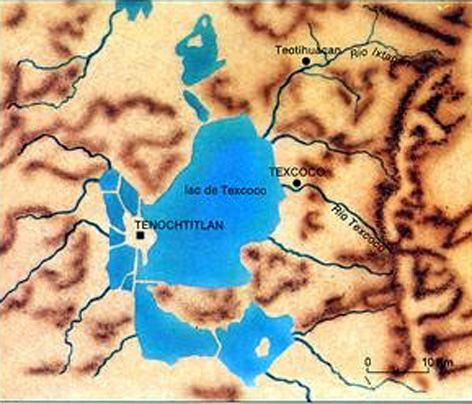

La date de fondation est fixée à 1337 de notre ère. A l’époque, Mexico n’était qu’un îlot artificiel au milieu d’un lac. La cité-état a été annexée à l’agressif et dominateur empire aztèque en 1473 et son roi précipité du haut de la grande pyramide, le cœur arraché, en offrande aux dieux. La ville comptait environ 300 000 habitants, était édifiée sur une lagune aux jardins flottants et rattachée à la terre par trois chaussées et plusieurs ponts. « C’était comme les choses d’enchantement dont on parle dans le livre d’Amadis, à cause des grandes tours, des pyramides et des édifices qui étaient dans l’eau – tout en maçonnerie – certains de nos soldats se demandaient si ce qu’ils voyaient n’était qu’un rêve », selon Bernal Diaz del Castillo (Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle Espagne).

Le site de Tlatelolco qui s’étend à nos pieds était, du temps des premiers Espagnols, un gigantesque marché entouré de galeries. Son nom signifierait « terrasse ». Selon del Castillo, on y trouvait « des marchands d’or et d’argent, de pierres précieuses, de plumes, d’étoffes, de broderies et autres produits ; et puis les esclaves ». On dit que 60 000 personnes fréquentaient chaque jour ce marché. En juin 1521, des conquistadores ont été fait prisonniers en cet endroit, avant d’être sacrifiés à cœur ouvert sur la grande pyramide. Deux mois plus tard, les guerriers aztèques ont livré ici leur dernier combat. L’empereur Cuauhtemoc y a été capturé par Hernan Cortès le 30 août 1521.

C’est en 1535 qu’un couvent a été fondé sur les ruines de Tlatelolco par les Franciscains. Un collège y a été annexé pour élever dans la foi catholique les enfants des nobles Mexicains. Bernardino de Sahagun y a enseigné dès 1529 avant d’écrire son Histoire générale des choses de la Nouvelle Espagne. La chapelle est devenue église en 1609, dédiée à Santiago de Compostella et bâtie de tezontle, la pierre volcanique de la région. Deux campaniles entourent une façade baroque.

Le lieu demeure symbolique du Mexique. C’est ici qu’en octobre 1968 l’armée fit 400 morts en réprimant la révolte étudiante. Jean-Marie Gustave Le Clézio évoque cette journée (il n’y était pas mais travaillait alors au Mexique) dans son livre de souvenirs, Révolutions. C’est ici aussi que le tremblement de terre de septembre 1985 a eu son épicentre.

Nous entrons dans l’église où une messe se termine. Le chœur est simple, fonctionnel.

La visite du site archéologique alentour s’effectue par un parcours balisé, sur un chemin récent, pavé. Thomas dérange un brave flic en train de mâchonner le lourd sandwich de son petit déjeuner pour savoir où entrer. Nous descendons sur le site par le temple de Quetzalcoatl au corps circulaire, à la façade rectangulaire, flanquée d’un escalier vers l’est. Le quetzal est l’oiseau royal, fier de sa queue empanachée, si fier qu’il construit, dit-on, des nids à double entrée pour le pas froisser ce bel appendice en faisant demi-tour.

Les fouilles de 1987 à 1989 ont mis au jour 41 tombes et 54 offrandes, y compris des restes d’enfants en pot accompagnés de figurines d’argile, de pierre, de coquille. Suit le temple dit « du calendrier » pour ce qu’il offre des murs décorés de 13 glyphes chacun, les 13 jours rituels du calendrier aztèque. C’est un jeu habituel, chez les touristes français, de se préoccuper du calendrier aztèque. L’année commence au nord et se poursuit à l’est et au sud.

Du Palais, d’un autre bâtiment qui s’offre à la vue lorsqu’on suit le chemin pavé ne subsistent que les soubassements de quatre pièces entourant une cour centrale. Dans le coin sud-ouest du palais s’élève un autel dédié à Tlaloc, dieu de la pluie. Plusieurs autres « temples » sont orientés vers la cour sud. Le temple des peintures a un mur vertical et une plateforme plus haute que les autres. Les trois façades restantes sont décorées. Le grand temple a ses murs décorés de bas-reliefs dédiés à Huitzipochtli puis à Tlaloc. Ses escaliers sont orientés vers l’ouest. Le temple est surmonté d’une plateforme de 60 m de long. Au nord-ouest se dresse un autre temple qui contraste avec les autres parce que bâti de pierre rose. Plein nord reste un mur considéré comme le « mur aux serpents » qui délimitait jadis l’espace dédié aux dieux. Suivent le temple C, l’autel B et le temple A rectangulaire, orienté à l’ouest, au linteau sud décoré de représentation de mains humaines. En 1963, 170 crânes humains ont été découverts, issus de la décapitation des victimes après leur sacrifice.

Tous ces restes de pierre sont les ruines de l’empire aztèque. La vieille église espagnole, couturée de cicatrices dues aux tremblements de terre, dresse sa flèche orgueilleuse au-dessus du sous-sol ; elle se reflète comme un écho culturel sur les vitres fumées du Ministère contemporain. Tout un symbole.

Commentaires récents