Tout commence comme un film porno de série Z où l’on voit des étudiants à poil baiser, se caresser ou danser seins nus au rez-de-chaussée de leurs chambres sans rideaux, le soir, lumières allumées, tandis qu’un psychopathe au couteau levé, comme le vampire Nosferatu de Murnau, vient les zyeuter avant d’entrer dans le bâtiment et de viser les douches où une fille nue est en train de se laver. Lorsqu’elle voit le couteau, elle pousse un cri comme dans Psychose, mais ce n’est qu’un miaulement de souris. Le spectateur découvre alors qu’il est dans un abyme, un film dans un film. Le réalisateur de série Z (Peter Boyden) se tourne vers son preneur de son et lui dit qu’il faudra trouver un meilleur cri et le doubler au montage.

Nous suivons alors Jack le preneur de son en action (John Travolta) lorsqu’il erre dans la nuit pour saisir au micro directionnel le froissement des feuilles d’arbres dans la brise, les murmures de deux amoureux un peu plus loin, le croassement d’une grenouille, le bouboulement du hibou… Lequel oriente ses petites oreilles sensibles vers un autre son qui monte : le moteur d’une voiture qui arrive à vive allure. C’est une limousine blanche qui s’engage sur le pont au-dessus de la rivière et là – un éclatement (blow out, mot ambigu entre éclater et éteindre), le bris de la barrière de sécurité et la descente au Styx, ce fleuve des enfers.

Jack plonge, aperçoit le conducteur inerte, sans doute mort du choc ou évanoui, et une jeune femme à l’arrière, bien vivante. Il ne peut sauver les deux, il choisit la fille, casse une vitre avec un caillou du fond et la tire de cette baignoire. C’est Sally (Nancy Allen claustrophobe, qui a eu du mal à tourner la scène enfermée sous l’eau). Sally est une jeune gourde, maquilleuse dans un grand magasin, inapte à tout sauf à séduire. Elle est conduite à l’hôpital comme Jack, une fois les secours alertés.

Un « commissaire » interroge alors le jeune homme sur ce qu’il a vu et ce qu’il a fait. Il semble croire qu’il n’y avait pas de fille, ce que Jack est pourtant bien placé pour le savoir. Mais le politiquement correct veut q qu’il ne faille pas flétrir la mémoire du mort. Jack apprend en effet que la victime dans la voiture est le gouverneur de l’État, jeune homme brillant promis à un avenir présidentiel – un avatar de John F. Kennedy. L’accident fait d’ailleurs référence à un autre accident de voiture, celui du sénateur Ted Kennedy dans son Oldsmobile Delta 88 à la hauteur du Dike Bridge, sur l’Île de Chappaquiddick en juillet 1969 – ce qui l’empêcha de se présenter aux élections présidentielles de 1972.

Dès lors, Jack va être obsédé par le complot : on veut l’empêcher de dire la vérité. Dans le mythe démocratique populaire américain, tout le monde a le droit de tout savoir, tout comme les étudiants baisent à poil toutes fenêtres offertes. En réécoutant la bande son, Jack découvre qu’il y a eu deux sons, un coup de feu puis l’éclatement du pneu – comme dans le film pris par le spectateur Abraham Zapruder lors de l’assassinat de Kennedy. Un paparazzi se trouvait opportunément à proximité et il se trouve que Sally connaît ce Manny (Dennis Franz) : elle avoue avoir été payée par lui, sur instruction d’un mystérieux commanditaire, pour piéger le jeune gouverneur et aboutir à un scandale. Jack, avec les photos publiées du paparazzi, reconstitue un film avec sa bande son. Une théorie-vérité qui n’est pas un véritable document.

Mais il n’était pas question de tuer, seulement de réaliser des photos compromettantes avec une call-girl pour empêcher le politicien de se présenter contre son rival. Sally la gourde s’est fait embrumer par Manny le niais, sur commande d’un intermédiaire naïf qui s’est laissé déborder. Car la série continue : le tireur se révèle un psychopathe de série Z qui adore étrangler les jeunes filles avec un fil d’acier enroulé autour du cadran de sa montre comme un vrai pro de l’espionnage. Il déclare « jouer » au tueur en série pour égarer les soupçons sur l’élimination de Sally, mais jouit de pénétrer les ventres au pic à glace, substitut de pénis, ce qui suggère son impuissance.

Phil, un journaliste d’investigation, a appris de ses sources (mystérieuses) que Jack a réalisé un film sur l’accident et veut le voir. Mais le tueur Burke (John Lithgow) intercepte les communications et convoque Sally à sa place, à la gare centrale de Philadelphie. Il veut la tuer au pic à glace comme les autres, en traçant sur son ventre la Cloche de la liberté dont c’est la fête en ville, sa signature de tueur psychopathe. Jack se méfie et équipe Sally d’un micro pour qu’il puisse suivre la conversation et intervenir si besoin est, mais la gourde ne donne aucun détail pour que Jack puisse venir à son secours lorsqu’elle s’aperçoit que « Phil » a de mauvaises intentions. Elle se contente de se laisser aller, tout comme la pute qui lui ressemble, récemment assassinée par Burke dans une cabine téléphonique où elle faisait des pipes aux jeunes marins pour 30 $. Elle est donc tuée, ce qui est logique au vu de sa bêtise, mais ne plaira pas aux spectateurs qui bouderont le film.

Tout le scénario se présente en effet comme une mise à distance du cinéma comme de la politique. Ce sont tout deux des arts de l’illusion. Ils créent des doubles acceptables, une « belle histoire », alors que la réalité est tout autre. Un seul tireur pour John Kennedy ? Aucun complot contre ce président qui allait contre la Mafia et contre les Cubains exilés ? Est-ce un maquillage de la vérité ? Le film que regarde le spectateur est-il un film politique d’action ou une amplification de série Z ? Car le preneur de son minable qui révèle un complot termine comme un preneur de son minable qui réussit un cri – le cri même poussé par Sally lorsqu’elle est saisie par le tueur. Tout un complot pour un cri !

L’on se rend compte progressivement que le fringuant gouverneur trompe sa femme, que la jeune fille naïve qu »il a pris dans sa voiture comme doudou est en fait une femme vénale payée pour le compromettre, que le photographe Manny a été mis en scène pour réaliser son scoop soit-disant spontané, que le tueur politique est en vérité un tueur sexuel sadique – et même le danseur adolescent de la Fièvre du samedi soir, le doux velu Travolta, joue son premier rôle d’adulte au cinéma avec cynisme, loin de l’amoureux fleur bleue de son image. Le vrai na rien à voir avec l’apparence, tout comme l’habit ne fait pas le moine.

En voulant prouver à tout prix ce qu’il a vu et entendu – la Vérité selon lui – Jack n’hésite pas à mettre en danger la fille dont il est tombé amoureux. Comme quoi la Vérité considérée comme un absolu d’ordre religieux est aussi fanatique que le Dieu jaloux hébreux, la Morale sectaire d’Église ou qu’Allah intolérant qui exige la soumission. La vérité, comme toute chose sur cette terre, est mêlée de réel et de croyances, de faits prouvés et d’hypothèses, de probabilités in fine. Elle n’est pas «prouvée » de façon incontestable par la technique, qui a ses limites de mesures, elle n’existe pas en soi, pas même en sciences physiques où tout dans notre univers humain borné reste relatif… La « vérité » ne peut qu’être sincère, « honnête ». Or l’utile ne doit pas supplanter l’honnête, disait Montaigne. Jack franchit la ligne.

Pour plaire aux gens de gauche épris de complots capitalistes, ce film est sorti l’année de la victoire de Mitterrand en 1981 et, pour plaire aux féministes, la version française double John Travolta par la voix de Gérard Depardieu – Travolta lui-même l’a demandé.

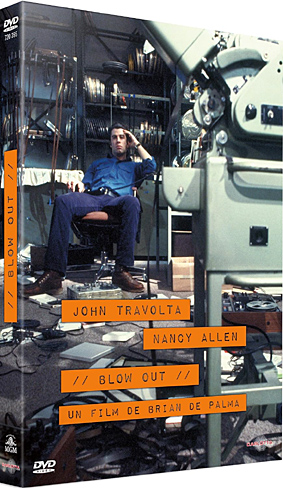

DVD Blow out, Brian de Palma, 1981, avec John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow, Dennis Franz, John McMartin, Arkadès 2013, 1h47, €8,61 (liens sponsorisés Amazon partenaire)

En savoir plus sur argoul

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Commentaires récents