Le symbole de la commune de Faa’a a chu ! Le flamboyant de la pointe Hotuarea s’est retrouvé à terre sous l’action de fortes rafales de vent. Les morceaux du tronc non mités serviraient à faire des meubles ! Cette pointe est classée depuis 1952 comme site protégé. C’était autrefois le point de départ du sentier qui traversait le district de Faa’a en allant jusqu’à la pointe Tataa à l’Ouest. La légende raconte qu’une femme avec un flambeau, Te vahine ramarama se rendait souvent à la pointe Hotu-area. Elle habitait le mont Ta-aretu d’où elle guettait le passage des âmes en direction de la pointe Tataa, point d’envol des âmes de l’île de Tahiti. Lorsqu’elle allait à la pêche, elle prenait le nom de Te vahine tui a rama (la femme allumant son flambeau) avant de descendre par le sentier jusqu’à Hotuarea d’où elle rejoignait la source Te one roa. De là, elle se rendait sur un banc de sable blanc Toa poto. Ensuite, elle pêchait le long des récifs coralliens, Toa roa et Te aay roa jusqu’à une petite passe appelée Veo dans la barrière récifale à l’extrémité ouest de Faa’a. Sous les apparences de Te vahine ramarama, cette dame pêchait les âmes des défunts (d’après Tahiti Héritage).

Le citron-caviar, vous connaissez ? Dans l’Est de l’Australie, il y prospère ; ce citron caviar poussait dans la nature mais il disparut avec l’arrivée des colons qui ont défriché les terres où il prospérait pour installer leurs cultures et leur bétail. Mais l’agrume a résisté et depuis une vingtaine d’années, connaît une nouvelle vie ! Il a une forme allongée de 6 à 12 cm qui lui vaut le nom de finger lime (Microcitrus australasica) que les Français appellent citron-caviar à cause des petites billes qui le composent et explosent en bouche, à la manière des œufs d’esturgeon. Il y aurait 65 variétés de citron caviar dans la nature mais la plupart ne sont pas bonnes à être consommées. Environ 12 variétés sont commercialisées. La production est estimée à environ 20 tonnes par an Ce fruit se récolte à la main de décembre à août. C’est un produit exclusif, il faut débourser 100€ le kilo en Europe, en Australie 55 $ AUS le kilo. Vu l’engouement, certains tentent de le faire pousser en Californie, en Espagne, mais la qualité n’est pas comparable à celle d’Australie. Les meilleurs fruits viennent des régions subtropicales.

A vos cannes, les ature sont de retour (poisson de la famille des Carangidae). Pour les passionnés de pêche, le poisson n’est revenu que depuis quelques semaines seulement. Femmes, hommes, enfants, occupent dès potron-minet les lieux. Le ature se consomme cru, c’est excellent ! Après les ina’a (béchiques de la Réunion), voici la saison des ature, ensuite viendra celle des moi (poisson-chat de mer), puis suivra le temps des pa’aihere (carangues). Un vrai plaisir d’aller taquiner ces bestioles et si vous ne le voulez pas, vous pouvez acheter au bord de la route un sachet de ature pour 1 000 XPF. Certains pêchent par passion, d’autres pour se nourrir et d’autres pour commercer et arrondir les fins de mois !

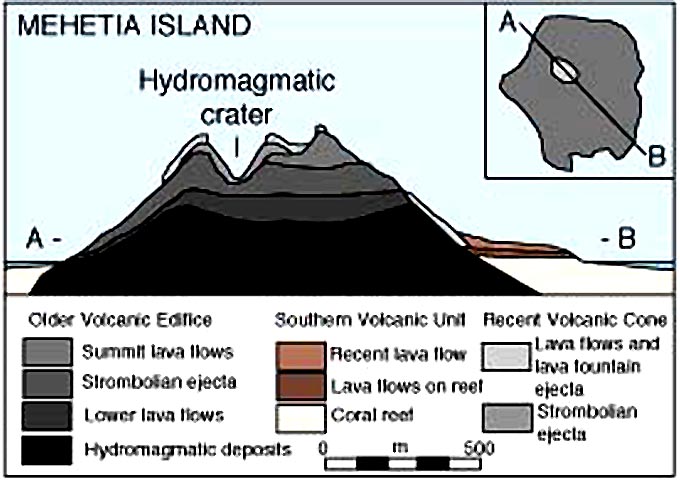

Je vous ai déjà parlé de Mehetia, cette île inhabitée située à 110 km à l’Est de Tahiti. Pour les habitués, Mehetia est une véritable réserve à thons. Il faut pour les bateaux les plus rapides, 2heures 30, voire 3 heures pour rallier Mehetia depuis Tahiti. Il y avait en cette fin janvier beaucoup de pêcheurs venus là pour remplir leurs glacières. Certains partent pour une journée. D’autres y restent plusieurs jours. Quelques-uns ont même fait une pêche miraculeuse : sur le trajet ils ont harponné 7 mahi mahi (dorades coryphènes), pêché 6 beaux thons. Le lendemain matin encore 10 nouveaux thons dont l’un de 25 kilos et encore 5 mahimahi sur le chemin de retour. A la marina Tehoro de Mataiea, la rumeur a fait le reste et certains pêcheurs se sont eux aussi lancés dans l’aventure…

La Société des Etudes Océaniennes (S.E.O.) avait consacré son bulletin n°323 à Me’eti’a l’île mystérieuse. Bulletin très bien documenté pour qui s’intéresse à la Polynésie. L’île est rattachée à la commune de Taiarapu-Est (presqu’île de Tahiti).

Hiata de Tahiti.

Commentaires récents