Pour une fois chez Hitchcock un film psychologique réaliste, issu d’une histoire vraie de Life magazine en 1953, romancée par Maxwell Anderson dans The True Story of Christopher Emmanuel Balestrero. Il s’agit d’une tragédie : être pris pour un autre. Innocent en soi mais coupable aux yeux de tous : comment s’en dépêtrer ?

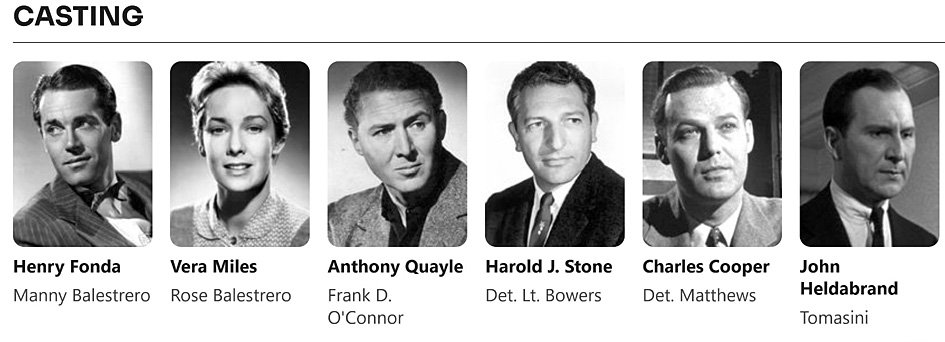

Christopher Emmanuel, dit Manny, Balestero (Henry Fonda) est musicien de contrebasse dans un orchestre de jazz. Au Stork Club de New York (réel et huppé), il est bien considéré et gagne 85 $ par semaine qu’il remet religieusement à sa femme Rose (Vera Miles), mère de famille qui n’a pas pris d’emploi. Le couple a deux petits garçons, Robert, 8 ans (Kippy Campbell) et Gregory (Robert Essen), 5 ans. Ils aiment leur père qui leur apprend à jouer du piano et de l’harmonica.

Mais ce couple de la petite classe moyenne tire le diable par la queue. Dès qu’un peu d’argent est mis de côté, il file pour une dépense imprévue. C’est cette fois le dentiste pour Rose, quatre dents de sagesse à ôter pour 350 $, soit près d’un mois de salaire de Manny. Il faut emprunter, une fois de plus. Rose n’est pas très intelligente et plutôt mauvaise ménagère ; à cette époque, les femmes étaient considérées comme inaptes à beaucoup de choses et peu éduquées. Le mari gérait tout, après le père. Rose ne sait pas compter ni épargner. Manny ne sait pas contrôler ni réfréner. Il est croyant, en témoigne son chapelet toujours dans sa poche ; il aime son épouse et ses enfants. Il croit en une vie honnête et que Dieu pourvoira au reste. C’est une naïveté dans ce pays américain où chacun se doit d’être le pionnier de soi-même et faire son trou dans la vie. Raser les murs, ne pas faire de vagues, rester obéissant ne sont pas des attitudes positives ; Il suffit d’un grain de sable… Et justement il survient !

Manny décide d’aller se renseigner à sa compagnie d’assurance-vie où il a souscrit quatre polices pour le couple et les enfants. Il est toujours prudent, Manny, aimant, obéissant au système qui le pousse (dans les publicités de presse) à assurer sa famille, à acheter une voiture, à louer un séjour… Il a déjà emprunté sur sa propre assurance, il va demander combien il pourrait obtenir sur celle de sa femme. Manny est toujours correctement habillé selon les mœurs du temps, tee-shirt de corps, chemise, costume et cravate, pardessus et le sempiternel chapeau ; il est toujours impassible, neutre, offrant un visage lisse sans émotion pour ne pas donner prise. Sauf qu’ainsi, il a l’air d’un croque-mort et peut faire peur.

C’est ce qui arrive aux employées de l’agence d’assurances, toutes des femmes, toutes émotionnelles, toutes à se monter la tête en échangeant des impressions. Ce Monsieur austère, au regard fixe, au geste appuyé lorsqu’il met la main dans sa poche de poitrine, inquiète. Ne serait-il pas celui qui a effectué un hold-up l’an dernier ici même ? Sitôt pensé, sitôt cru : bon sang, mais c’est bien sûr ! Ce ne peut être que lui.

D’où la remontée hiérarchique à Mademoiselle la cheftaine de service, qui en réfère à Monsieur le directeur de l’agence, qui en avise la police. Laquelle va attendre Manny Balestero devant chez lui, après s’être assuré par téléphone à son domicile à quelle heure il doit rentrer. C’est le fils aîné Robert, qui répond sans demander à qui. Et Manny est cueilli comme une fleur, encore la clé à la main, sans avoir pu entrer ni prévenir qu’il doit répondre aux policiers. De quoi inquiéter sa femme qui s’inquiète de tout écart aux habitudes, lui qui rentre toujours ponctuellement.

Les inspecteurs sont aimables, pas vraiment roman noir ; ils expliquent pourquoi Manny doit les suivre, pourquoi il est soupçonné, pourquoi il doit se soumettre à des tapissages. Ils l’emmènent dans des boutiques où le braqueur a fait des siennes et il doit seulement entrer, sans rien dire, marcher aller et retour, puis ressortir. Avec son air de fossoyeur et son regard fixe trop clair, il donne la chair de poule aux commerçantes et alarme les commerçants – c’est forcément lui puisqu’il a la tête de l’emploi. Un dernier test, les inspecteurs font leur métier en bons professionnels : écrire en majuscules un texte que le voleur a soumis aux employées pour qu’elles s’exécutent sans bruit. L’écriture est très proche mais, plus grave, la même faute d’orthographe est commise par Manny !

Il est donc écroué. Effondrement de la famille. Rose désespérée ne sait évidemment que faire, elle qui n’a jamais rien fait. Elle appelle sa mère, qui appelle le beau-frère, lequel conseille un avocat. Maître Frank O’Connor (Anthony Quayle) voit le problème. La solution ? Un, réunir la caution de 7500 $ pour que Manny soit libéré en attente du procès puisqu’il n’est pas fiché et n’a jamais eu affaire à la justice ; deux, trouver des témoignages pour les jours des hold-up qui disculpent Manny. La caution est prêtée par une amie de la famille. Puis le couple se souvient, difficilement, avoir séjourné dans un hôtel l’un des jours en question et s’y rend. Les patrons ne se rappellent pas vraiment mais le registre fait foi. Les partenaires aux cartes pourraient apporter leurs témoignages mais, sur les trois, deux sont morts entre temps. Reste le troisième, un boxeur, mais il est introuvable.

Rose se sent coupable d’avoir eu besoin de ces 350 $ qui ont tout déclenchés. Si Manny n’était pas allé à l’agence d’assurance, il n’aurait pas été faussement reconnu. Pourquoi n’y est-elle pas allée elle-même ? De toutes façons, c’était sa police, elle devait signer. Mais la nunuche a l’habitude de se laisser faire, elle s’en veut. Elle s’accuse aussi de n’avoir pas su gérer habilement les revenus du ménage et de laisser filer l’argent. Manny l’aime mais elle se laisse aimer. Très vite, elle déprime, devient folle, croyant au complot – atteinte d’un délire de persécution, comme toutes les névrosées qui n’ont jamais travaillé. Elle est internée en maison spécialisée : encore des dépenses imprévues.

Lors du procès, l’avocat de la défense n’a rien à se mettre sous la dent, que des témoignages secondaires. Le procureur a en revanche tous les témoins qui jurent qu’ils et surtout elles ont bel et bien reconnu le braqueur. Il ne peut que jouer la procédure : en interrogeant l’une des témoins de façon très pointilleuse, il finit par agacer un juré qui se lève et demande à quoi tout cela sert. L’avocat peut alors invoquer le vice de forme car ce n’est pas aux jurés de contester la façon dont se déroulent les débats. Le procès est ajourné, ce qui permet de gagner du temps.

Et justement, le temps joue en la faveur de l’accusé. Manny a prié Jésus de le sortir de là et le Dieu catholique semble l’exaucer car le braqueur a recommencé. Affublé d’un pardessus et coiffé d’un chapeau, le même visage impassible et le regard fixe, le sosie tente de braquer une épicerie mais la tenancière ne se laisse pas faire et le mari ceinture le bonhomme (qui ne résiste pas vraiment, nous ne sommes pas dans les années violentes). La police recommence les tapissage – et tous les témoins (en particulier les témouines !) « reconnaissent » formellement ce second accusé. Comme quoi les « impressions » sont aussi loin que possible de la raison – donc de la vérité.

Manny est donc sauvé, relâché. Mais, avant de partir couler des jours heureux avec son épouse et ses garçons en Floride – ce paradis rêvé des Yankees (alors qu’il est infesté de crocodiles et d’ultra-conservateurs dangereux), il doit laisser passer le temps que Rose se remette de son séjour psychiatrique – pas moins de deux ans ! Il est bien méritant, le père Manny, de se dépêtrer dans ce monde immoral.

Car l’accusé fait fonction de catharsis dans la société, le rôle d’accusé permet de projeter sa propre noirceur sur un autre. En revanche, l’homme accusé ne peut rien s’il est innocent, il se trouve harcelé et vilipendé sans pouvoir riposter tant les témoignages humains sont fragiles (les réseaux sociaux ont amplifié le phénomène à un point inégalé) et la justice procédurière. La vérité judiciaire n’est en effet pas toujours la vérité vécue, mais celle probable, reconstituée à partir de faits avérés partiels. Henry Fonda n’est pas sympathique au spectateur, d’où son ambiguïté foncière : à la fois bon travailleur, bon père, bon époux et bon citoyen, mais un air trop sévère et contraint qui en fait un coupable a priori.

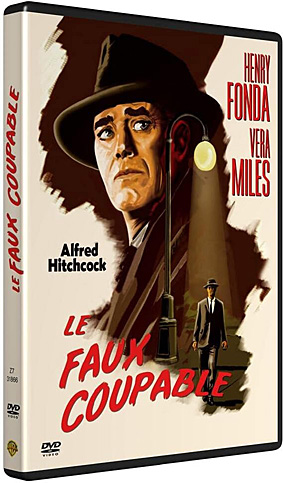

DVD Le faux coupable (The Wrong Man), Alfred Hitchcock, 1956, avec Henry Fonda, Vera Miles, Anthony Quayle, Harold J. Stone, Warner Bros Entertainment France 2005, 1h41, €24,20

DVD Alfred Hitchcock – La Collection 6 Films : Le Grand alibi, Le Crime était presque parfait, La Loi du silence, La Mort aux trousses, L’Inconnu du Nord-Express, Le Faux coupable, Warner Bros. Entertainment France 2012, 10h27, €29,99

Commentaires récents