Il s’agit du dernier film hollywoodien du grand et gros Orson Welles à son retour d’Europe après le maccarthysme – la période fasciste de l’Amérique entre 1950 et 1955 (la tentation crispée, déjà).

Nous sommes dans une zone interlope, aux États-Unis mais à la frontière mexicaine où des derricks monstrueux pompent encore languissamment les derniers restes de pétrole qui ont fait le boom de la région. Un couple américano-mexicain en voyage de noces déambule dans la ville le soir. Miguel « Mike » Vargas (Charlton Heston), haut-fonctionnaire des stups, et son épouse Susan (Janet Leigh), suivent sans le savoir une voiture de type péniche qui se dandine sur ses suspensions et dans laquelle le spectateur a pu voir un homme placer une bombe à retardement. Ce plan-séquence d’ouverture est célèbre dans l’histoire du cinéma et Welles a obtenu de faire remplacer la musique commerciale du producteur par les simples bruits de la rue : c’est plus réaliste et fait monter le suspense. On se demande quand la voiture va sauter et si le gentil couple aura le temps de se sauter avant le grand saut.

Et puis boum ! Mais on ne le voit pas, seulement les conséquences, les gens qui crient, les sirènes des secours, et le mâle Vargas qui prie sa trop fragile femelle Susan de rentrer à l’hôtel, et elle qui ne veut pas, s’attarde, manque de se faire écraser par un camion, se fait rattraper et aborder par un jeune latino en blouson de cuir noir (Valentin De Vargas). Elle le prend de haut, la péronnelle, appelant le jeune « Pancho », en femelle alpha du peuple alpha de la planète, puis elle renverse la vapeur parce qu’un inconnu lui parle en sa langue et pas en espagnol : elle doit suivre le jeune homme, elle le suit. Bêtement, car elle est gourde, comme la plupart des pétasses d’Hollywood à cette époque macho. C’est cela aujourd’hui qui met mal à l’aise. Sans être féministe outre mesure, cette façon de considérer les bonnes femmes comme des poupées sans cervelle à qui il faut souvent couper le son par un long baiser langoureux, montrant combien elles en veulent (et ne veulent que ça), les seins en obus, la croupe en violon – c’est désagréable.

Mais il ne se passe rien, la fille est emmenée sans la forcer dans une pièce où oncle Joe Grandi (Akim Tamiroff), le frère de celui qui a été arrêté pour trafic de drogue et que celui qui a sauté dans la voiture devait déférer à la Cour, lui délivre un message : dites à votre mari mexicain de laisser tomber les charges. Et c’est tout, vous êtes libre. Seul le neveu, le jeune en cuir, est un brin séduit par la belle carrosserie et irait bien voir sous le capot, quitte à vitrioler le mari pour le dégager. Ce qui rate, il est bête, mené par sa queue comme la fille par ses seins.

Le commissaire américain Hank Quinlan (Orson Welles) prend l’affaire en main, ou plutôt dans ses grosses pognes. Car il cogne, il n’a pas de temps à perdre, il a ses « intuitions ». Et pour habitude de fabriquer des preuves pour les prouver, de toutes façons les gens sont coupables, à eux de dire de quoi. Ce pourquoi il arrête Sanchez (Victor Millan), qui a le tort d’avoir un nom mexicain et qui était l’amant de la fille du sauté de la voiture ; il aurait eu intérêt à voir disparaître le vieux qui ne l’aimait pas pour que la fille ait le fric et lui avec. Mais Vargas, convié à suivre l’enquête en observateur, a fait tomber une boite à chaussures vide en se lavant les mains, la même boite où le commissaire Quinlan affirme qu’ont été retrouvés deux bâtons de dynamite, ceux qui restaient du vol attesté sur le chantier. Vargas comprend alors que Quinlan n’est pas un flic intègre mais plus qu’un ripoux, un tyran. Il n’aura de cesse que de chercher dans les archives de la police les pièces à conviction « trouvées » par Quinlan, puis à le piéger sur ce qu’il a fait par un micro caché. Comme tous les fascistes, le gros, parce qu’il est laid, veut avoir raison et imposer sa volonté. Il manipule alors les gens et les preuves en faveur du pouvoir, le sien et ceux qu’il sert : les partisans de l’Ordre, moral, civique et militaire.

Orson Welles règle ses comptes avec la période McCarthy et dénonce ce fascisme latent de l’État américain. La bombe à retardement est la métaphore d’un univers en vase clos, qui pourrit lentement sous la corruption de l’entre-soi et qui ne peut qu’exploser à la fin. Le roman d’où est tiré le film est Badge of Evil de Whit Masterson (en français La soif du mal) n’a aucun message politique, se contentant d’opposer flic pourri et flic vertueux. Orson Welles élève Hank Quinlan au rang symbolique de César, célèbre pour avoir vaincu les Gaulois truands et pacifié la frontière – et Miguel Vargas à la noblesse de son opposant shakespearien Brutus : l’abus de pouvoir ou la république. Référence au Jules César de Shakespeare, que Welles connaît bien. Vargas ne déclare-t-il pas fermement : « Notre travail est censé être dur. Le travail de la police n’est facile que dans un État policier » ? Tout est facile quand on décide de tout et manipule le monde au nom de ses préjugés ou du Complot (comme le fit McCarthy – et Staline, ou Poutine) ; beaucoup moins si l’on doit chercher et enquêter.

Les deux hommes sont doublés en creux par deux femmes qui les accompagnent dans leur vie : Susan (Janet Leigh) qui est le rêve hollywoodien lisse pour un Mexicain aspirant au progrès ; Tanya (Marlene Dietrich) qui est la tenancière immigrée d’un bar et qui lit dans les cartes, la déchéance des bas-fonds et des superstitions qui attirent le flic tyran désabusé. Le spectateur préfère sans conteste Vargas à Quinlan, mais Tanya à Susan – inversion des couples qui fait tension.

La célébrité du film tient moins à son intrigue, mince et peu cohérente, ou à ses personnages – un Charlton Heston sans relief à la moustache ridicule, un Orson Welles en gros soûlard écrasant – qu’à sa forme. Le plan d’ouverture est original et attise le suspense, les jeux d’ombres, les travellings, l’usage de la profondeur de champ depuis les fenêtres du motel, sur les couloirs kafkaïens des archives de la police, les contrastes exacerbés entre les blancs et les noirs, les décors plantureux, les maquillages exagérés dont Welles lui-même rendu énorme, le visage épaissi, exsudant, les yeux gonflés – un expressionnisme baroque outré.

Le réalisateur Orson Welles poursuit une quête impossible entre Vérités et mensonges (F for fake), le titre d’un documentaire qu’il réalisera en 1973 sur le cinéma comme art de l’illusion. La frontière américano-mexicaine en est le décor parfait où rien n’est blanc ou noir mais tout en gradations, dans une confusion de trafics, de niveau de vie, de mœurs, de races, de métissage généralisé.

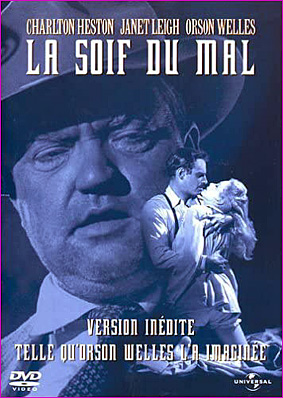

DVD La Soif du mal (Touch of Evil), Orson Welles, 1958, avec Charlton Heston, Janet Leigh, Orson Welles, Joseph Calleia, Akim Tamiroff, Universal Pictures 2005, 1h46, €9,99

Commentaires récents