Kimitake Hiraoka n’est pas Yukio Mishima, ce pourquoi l’écrivain a pris un pseudonyme. Il faut – comme toujours – distinguer l’œuvre de fiction de la vie réelle de qui l’écrit. Il y a bien sûr des passerelles entre les deux, l’imaginaire a pour matériau la réalité. Mais écrire, c’est transposer dans un autre univers ce qu’on a vécu, inventé, fantasmé. Hiraoka est d’origine paysanne et domestique, élevé jusqu’à 12 ans par une grand-mère têtue et violente qui lui interdit de jouer au soleil avec les garçons. Revenu chez ses parents, il navigue entre un père militariste et brutal et une mère cultivée qui l’encourage à lire et écrire. Cette existence fait mieux comprendre Mishima écrivain, être sensible à la psychologie, curieux des autres et admiratif des garçons à l’aise dans leur corps.

Si Kimitake Hiraoka, le nom d’état civil de Mishima, n’était pas homosexuel notoire, s’il s’est marié à 29 ans et a eu deux enfants, il reste cependant fasciné par tout ce qui lui a manqué durant son enfance et sa prime adolescence : le soleil pour s’exposer à demi nu, les autres garçons avec qui se mesurer et se muscler. Il a donc compensé dès son émancipation, se forgeant un corps d’athlète et devenant expert en kendo, avant de se lier d’amitié particulière avec des éphèbes plus jeunes, dont le dernier l’a aidé au suicide comme dans la tradition du bushido.

Ce gros roman dépasse de loin la description du milieu gay du Tokyo d’après-guerre, bien qu’il le détaille. Il établit une sorte de Liaisons dangereuses à la japonaise entre un écrivain âgé et las de la vie, Shunsuké Hinoki, et un jeune homme irradiant la beauté de la jeunesse énergique, Yûichi. La page 30 décrit superbement l’émergence de cette beauté nue de 20 ans qui éblouit. L’écrivain, frappé par la lumière corporelle de ce jeune homme sorti de la vague (comme Aphrodite), décide de l’utiliser pour se venger de la gent féminine qui l’a toujours déçu, après trois divorces et un chantage. L’hypocrisie sociale est un chatoiement d’apparences et de conventions, d’aides et de trahisons, que Mishima expose très bien. Mais l’histoire explore plus loin, c’est dire sa complexité. Nous sommes entre Socrate et Alcibiade, le pur esprit parce trop laid et le corps en fleur dans toute sa séduction. Le premier a au fond peur de la vie, qu’il conceptualise et rend abstraite pour s’en sauver ; le second est tout entier dans la vie immédiate, le désir et l’allure. Par sa manœuvre, « Shunsuké avait alors tenté de créer une œuvre d’art idéale, telle que, de toute sa vie, il n’avait pu en concevoir. Une œuvre d’art suprêmement paradoxale, défiant l’esprit au moyen du corps et défiant l’art au moyen de la vie… » p.477.

Yûichi, le double physique idéal de Mishima, fait semblant d’aimer une femme, Yasuko, tout comme l’écrivain dans sa vie réelle, mais son corps ne ressent aucun désir ; son amour est tout spirituel, affectif. Il lui donne un enfant, une petite fille, et Shunsuké le pousse à se marier pour donner le change à la société, tout en profitant de sa liberté de mâle. « Soyons sérieux ! Un homme peut épouser une bûche ou un réfrigérateur. Car le mariage, c’est une invention humaine ; et comme c’est un travail qui entre dans les capacités de l’être humain, il peut bien se passer de désir » p.40 La revendication du mariage gay n’était vraiment pas dans les mœurs des vrais homosexuels au temps de Mishima… Yûichi va donc attiser l’amour de Madame Kaburagi sans se donner, se donner à son mari comte Kaburagi sans le désirer, désirer de jeunes partenaires de 17 ans sans les aimer, et ainsi papillonner sans réussir à faire se joindre la sensualité et l’affection comme les « vrais anges dont la chair et l’âme sont indistinctes » p.107. Car Mishima est plus présocratique que socratique, il ne sépare pas les sens de l’esprit : « Aucune pensée, aucune idée, si elle est dépourvue de sensualité, n’est capable d’émouvoir » p.271. Idée très nietzschéenne, d’autant que son héros Yûichi reste foncièrement innocent, se contentant d’être, comme un aimant, sans introspection ni responsabilité. La beauté n’a nul besoin de commentaire, elle règne en silence.

« La morale des Spartiates était esthétique, comme dans toute la Grèce antique. (…) Dans la morale antique, qui était simple et énergique, le sublime se trouvait toujours du côté du subtil, le ridicule toujours du côté du sommaire. Or, de nos jours, la morale est séparée de l’esthétique. Selon un vil principe bourgeois, la morale est alliée à la banalité et au dénominateur commun de l’humanité. La beauté est devenue un mode d’être excessif, vieilli : elle est sublime ou ridicule. De nos jours, ces deux termes signifient la même chose » p.375. C’est dire combien, à 25 ans déjà, Mishima se voulait aristocrate de l’existence, anti-bourgeois et anti-démocratique parce que contre la banalité du correct venu des États-Unis (correctness).

Il retrouve la tradition des pages samouraïs, dévoués à leur maître dès leur plus tendre adolescence. « Il s’agissait moins d’amour que d’une fidélité sensuelle, du plaisir du dévouement et du sacrifice imaginaire de soi » p.390. En bref une sorte de romantisme, auquel Mishima sacrifiera lui-même à 45 ans par son suicide exemplaire. « Tout ce qui est faible en ce monde, tout ce qui est sentimental, tout ce qui est éphémère, la paresse, la débauche, l’idée de l’éternité, la conscience d’un ego immature, la rêverie, le dogmatisme, le mélange d’un orgueil extrême et du dénigrement de soi-même, la prétention au martyre, la plainte, et parfois la ‘vie’ elle-même… dans tous cela, il reconnaissait les ombres du romantisme » p.473. Ce discours du vieil écrivain Shunsuké résonne comme un autoportrait de l’artiste Mishima, le développement lucide de son existence même. C’est dire combien la carapace de muscles et d’œuvres écrites que s’est forgée Mishima n’ont pas su apaiser sa nature inquiète, mal aimée et mal éduquée durant l’enfance. Ce pourquoi son regard est aigu sur ses semblables, son imagination fertile en complexité humaine, et sa conception de la beauté une réconciliation entre l’homme et la nature. « La beauté est la nature chez l’homme, la nature placée dans des conditions humaines » p.490. Le rôle de l’écrivain est de la révéler sans la pervertir par l’abstraction socratique.

Pari tenu. Un gros roman touffu et bien mené, qui vous fera découvrir le vrai Japon au-delà des apparences, et une âme universelle dans son humanité.

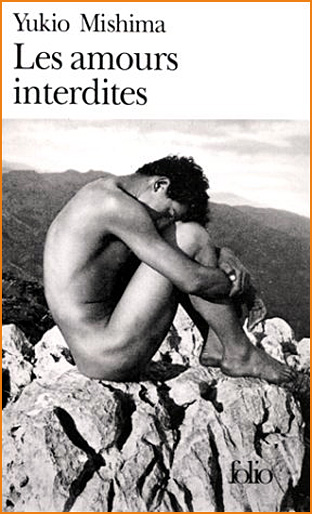

Yukio Mishima, Les amours interdites (Kinjiki), 1951 revu 1952, traduit du japonais par René de Ceccatty et Ryôji Nakamura, Gallimard 1989 et Folio 1994, 591 pages, €8.27

Les numéros de page indiqués dans le billet font référence à l’édition Gallimard 1989 en 498 pages.

Tout Mishima chroniqué sur ce blog

Commentaires récents