Le livre est un scénario qui conte l’histoire d’une rencontre sexuelle entre deux jeunes hommes chacun en couple et père de famille, sur fond d’une France décomposée et du conflit israélo-palestinien.

Le romanesque est composé d’une histoire, de caractères et d’un style. L’histoire, ici, se tient et captive après des débuts poussifs desservis par une typographie bizarre, maniaque des sauts de ligne sans raison. Ce n’est pas avant la p.101, juste après le chapitre XII de baise torride entre les deux hommes, que l’histoire embraye enfin. Elle roule désormais sur les rails comme un thriller, avec le style direct adapté, sans fioriture ni impressions. Comme si « l’explosion » des sexes avait libéré une énergie jusqu’ici renfermée, confite en bienséance. La scène de sexe est plus cinématographique qu’évocatrice, ce ne sont que caresses palmaires, léchage de téton, baiser mouillé, duel de pénis tendus, sans rien laisser à l’imagination.

Les personnages sont sans caractère, à peine esquissés par ce qu’ils ont vécu, sans approfondir leur psychologie le moins du monde. Ce pourquoi les 100 premières pages sont lourdes, à la limite du glauque, portraiturant de parfaits losers. Tous portent des prénoms improbables en melting potes dits « Français », inextricablement pris dans les filets du mélange intercontinental à la mode : Abram (qui fait juif mais est espagnol), Asso (qui fait Star trek mais serait japonais), Manassa (qui serait la fille aînée du prophète Youssef)… La première phrase que rencontre lecteur est « Sale Français de merde ! » : un Karim vole sous les yeux de son propriétaire trop lâche, le vélo d’occasion que le loser vient d’acheter sur ses maigres économies. Il ne fera rien, laissant faire dans le laisser-aller d’époque qui permet toutes les audaces aux malfrats et autres jaloux venus d’ici ou d’ailleurs. La scène se passe dans la vieille ville de Perpignan, perdue pour la cité avec ses maisons abandonnées et ses squats où Arabes et Gitans se disputent le trafic de drogue et de corps. Cette France en décomposition et ces hommes en pleine possession de leur jeunesse qui n’en font rien ne font pas envie.

Seules les femmes ont le dynamisme exigé d’une société qui mute vers la liberté protestante où chacun fait son propre salut, sur l’exemple anglo-saxon d’une société libérale. Marthe, la compagne d’Abram, prend une revanche sur sa mère qui n’avait pas pu accepter, sur ordre de son mari, la proposition d’être styliste dans une maison de couture. Elle crée sa propre filiale d’un groupe qui se développe et déménage hors du mouroir urbain près de la mer, vers Leucate. Abram, au contraire, la trentaine venue, n’a jamais réalisé ce pour quoi il pouvait être fait. Il ne désire rien, il vivote au jour le jour malgré sa carrure et ses capacités. Dernier d’une fratrie destinée par atavisme familial au commerce, il choisit les beaux-arts ; mais il ne travaille pas à créer, seulement dans un vague boulot « social », dans un « local » communautaire où l’on accueille n’importe qui (sauf les femmes, semble-t-il, dans cette ville du sud machiste et devenue à demi-arabe). Quand Marthe lui a trouvé une réalisation de fresque pour une nouvelle boite qui s’ouvre sur la côte, Abram ne trouve rien de mieux que de se faire circonvenir par la gamine de 14 ans de son riche patron et conduire sans permis la voiture enfermée dans le garage pour l’emmener à la ville parce qu’elle se serait soi-disant fait une entorse. Elle voulait en fait baiser avec « Lofti », encore un prénom qui en dit long sur le mélange égalitariste. Abram sera bien sûr accusé devant le juge de détournement de mineure et de harcèlement à caractère sexuel. Quel con ! Le lecteur à ce moment a grande envie de lui foutre un bon coup de pied au cul. Surtout qu’il apprendra que « Manassa » n’est pas sa fille mais probablement celle du commissaire de police qui les loge dans l’immeuble désert qu’il occupe dans la vieille ville – et il ne voudra pas suivre Marthe qui lui propose pourtant de travailler à dessiner la collection pour hommes.

Même scénario déprimant côté Asso. Orphelin de mère, père décapité par un chris-craft en nageant, adopté par un chef d’entreprise qui l’élève comme son fils, il se rebelle à 18 ans (pourquoi ? le père adoptif est-il pédé ?). Il part faire la route en Inde où il rencontre une fille exubérante et pleine d’idées qui le sort de son marasme personnel. Il l’engrosse aussi sec et les deux vont établir une boutique d’objets indiens à Saint-Dié dans les Vosges avant que Sandra ne décide que ses origines juives valent de faire l’alya. Et le couple va s’installer en Israël sans qu’Asso ait manifestement quoi que ce soit à objecter. Le gamin, Conrad, grandit là et sa mère l’appelle Gaï, autre façon de se l’approprier. Pris dans une obscure affaire de terrorisme dont je vous laisse le suspense, Asso doit quitter le pays et se cacher, poursuivi par toutes les polices, d’où son arrivée à Perpignan où il squatte et se drogue. C’est là qu’Abram, « bon Samaritain » (hum !) le trouve dans la rue, le porte dans une maison abandonnée, le déshabille et le douche avant de lui apporter régulièrement à manger. Le jour où il voit faire du yoga nu et bander, il en devient raide dingue, sans qu’aucun symptôme d’une attirance pour son propre sexe n’ait jamais été évoquée.

En bref, et pour ne pas dépuceler trop l’histoire, Asso comme Abram, ces deux jeunes paumés de la société contemporaine, ballottés par la vie sans aucune volonté de s’accrocher à quoi que ce soit, ont l’idée de se retrouver. Chacun aura perdu son enfant, Abram parce que ce n’est pas le sien, Asso parce que l’adolescent de désormais 14 ans a choisi l’intégrisme juif et qu’il va probablement être tué dans un « accident de moto » fomenté par le sabotage d’une vis de frein du trop complaisant « arabe israélien » Daoud. Fuyant une France décomposée et une Palestine en guerre civile, les compères se retrouvent en une Istanbul gentillette aux commerçants affables envers celui qui porte un prénom juif et l’autre qui revient d’Israël, ce qui paraît peu vraisemblable dans la Turquie identitaire d’Erdogan ! Tout paraît décalé, d’ailleurs, comme projeté des années 1970 aux années 2000 : des squats communautaires de Perpignan aux routards vers l’Inde (plus très à la mode), de la rébellion passive des garçons envers « le Système » (désormais lequel ?) jusqu’à cette Istanbul (idéale) à mi-chemin… On n’y croit pas vraiment.

Reste une histoire de coup de foudre épidermique entre paumés emplis d’hormones et une poursuite haletante pour retrouver un fils adolescent dans un pays au bord du fascisme. Ce livre est plus un scénario, voire un synopsis, qu’un véritable « roman ». Car il ne s’agit pas d’amour mais de pur sexe et aucun portrait psychologique ne viendra hanter le lecteur une fois le livre refermé. Ecrit par un cinéaste plus que par un romancier, avec ce détachement de style qui n’appelle pas la tendresse, il se laisse lire si l’on passe les cent pages introductives mal montées.

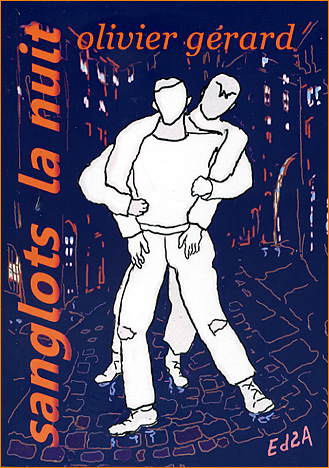

Olivier Gérard, Sanglots la nuit, 2017, Editions Auteurs d’aujourd’hui ED2A, 242 pages, €21.00

Attachée de presse Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 balustradecommunication@yahoo.com

Une autre chronique sur le livre

En savoir plus sur argoul

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Commentaires récents